Allgemeine Informationen

Das elektrische System des Herzens

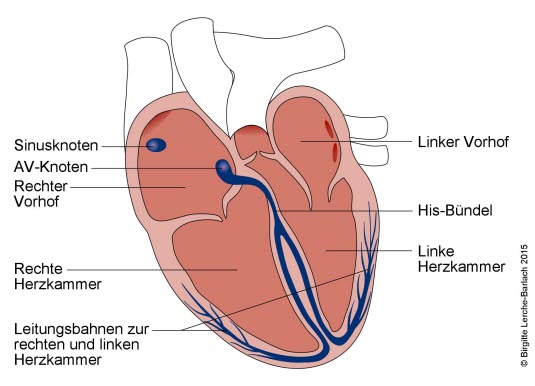

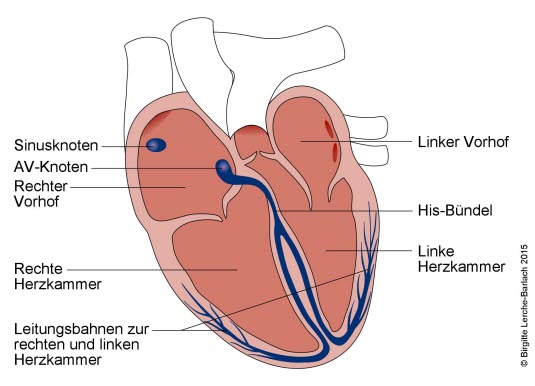

Leitungssystem des Herzens

- Jedem Herzschlag geht ein elektrischer Impuls voraus, der über das Reizleitungssystem weitergeleitet wird und schließlich zur Depolarisation der Muskelfasern und damit zur Kontraktion führt.

- In einem gesunden Herzen beginnt jeder Herzzyklus mit einem elektrischen Signal des Sinusknotens im rechten oberen Bereich des rechten Vorhofs (siehe Abbildung).

- Der Sinusknoten ist im Allgemeinen das führende Erregungszentrum mit einer Eigenfrequenz von 60–100/min.

- Vom Sinusknoten Ausbreitung der Erregung von Zelle zu Zelle sowie über Faserbündel Richtung linker Vorhof und AV-Knoten

- Der AV-Knoten ist die Schaltstelle für die Bündelung der Vorhoferregung und anschließende Weiterleitung Richtung Kammern.

- Verlangsamung der Erregungsausbreitung durch den AV-Knoten

- AV-junktionaler Bereich (Vorhofbereich vor dem AV-Knoten, His-Bündel) möglicher sekundärer Impulsgeber

- Impulsfrequenz 40–60/min, somit normalerweise vom Sinusknoten überlagert

- Intraventrikuläre Aufteilung des His-Bündels in linken und rechten Tawaraschenkel

- weitere Aufteilung des linken Tawaraschenkels in:

- linksanterioren Faszikel

- linksposterioren Faszikel.

- weitere Aufteilung des linken Tawaraschenkels in:

- Schließlich Aufteilung in zahlreiche Purkinjefasern als Endstrecke des Erregungsleitungssystems

- Purkinjefasern sind tertiäres Zentrum der Impulsgebung mit Erregungsfrequenz 20–40/min.

Vektoren und Ableitungen

Vektoren

- Das EKG erfasst die Abfolge der elektrischen Summationsvektoren während einer Herzaktion.

- Der Summationsvektor entsteht durch Zusammenfassung aller Elementarvektoren (Größe und Richtung der Spannungsänderung einer Einzelzelle).

- Die Richtung des Summationsvektors zeigt von erregtem zu unerregtem Muskel.

- Der Summationsvektor des linken Ventrikels ist maßgeblich, da rechter Ventrikel viel muskelschwächer.

- Ausschläge im EKG bestimmt durch:

- Größe des Summationsvektors

- Verhältnis der Richtungen von Summationsvektor und Ableitung

- Abstand Elektrode – Summationsvektor.

- Hauptrichtungen der Summationsvektoren der Erregungsausbreitung

- Vorhöfe: von rechts oben nach links unten

- Septum: von links oben nach rechts unten

- Kammern: von rechts oben nach links unten (Summationsvektor des rechten Ventrikels kommt gegen den des linken Ventrikels nicht zur Geltung)

- Der Summationsvektor der Erregungsrückbildung (T-Vektor) zeigt ungefähr in Richtung des Vektors der Erregungsausbreitung.

Projektion von Vektoren auf Ableitungen

- Im EKG werden die Summationsvektoren auf die Ableitlinien projiziert.

- Die abgeleitete Spannung ist am höchsten, wenn Vektor und Ableitung parallel verlaufen.

- Stehen Vektor und Ableitung senkrecht aufeinander, beträgt die abgeleitete Spannung 0 Volt.

- Zeigt der Vektor in die gleiche Richtung wie die Ableitung, entsteht ein maximal positiver Ausschlag.

- Dementsprechend negativer Ausschlag, wenn der Vektor in die entgegengesetzte Richtung der Ableitung zeigt.

Standardableitungen des EKG, Cabrera-Kreis

- Im Standard-EKG werden die Summationsvektoren auf zwei senkrecht zueinander stehende Ebenen mit jeweils 6 Ableitungen projiziert:

- Frontalebene

- Einthoven-Ableitungen I, II, III (bipolar)

- Goldberger-Ableitungen aVR, aVL, aVF (unipolar)

- Übersichtliche Darstellung der Ableitungen der Fontalebene im Cabrerakreis, hilfreich vor allem bei der Bestimmung des Lagetyps

- Horizontalebene

- Ableitungen V1, V2, V3, V4, V5, V6

Zuordnung von Ableitungen zu Herzregionen

- Mit dem EKG können Aussagen über Veränderungen in einzelnen Herzregionen getroffen werden.

- Beim Myokardinfarkt ermöglicht dies eine genauere Eingrenzung des Infarktgeschehens (z. B. inferiorer Infarkt) mit Rückschlüssen auf das vermutlich betroffene Koronargefäß (z. B. ACD = rechte Herzkranzarterie).

- Repräsentation einzelner Regionen (des linken Ventrikels) im EKG:

- anterior (Vorderwand): I, aVL, V1–V6

- anteroseptal (basale Vorderwand/Septum): V1–V3

- anteroapikal (Herzspitze): V4, V5

- lateral (Seitenwand): I, aVL, V5–V6

- posterior (Hinterwand): Spiegelbildlich V1–V3

- inferior: (Unterwand): II, III, aVF.

Anlage des EKG

- Zum einfacheren Anlegen farbige Markierung der Extremitätenkabel:

- schwarz – rechtes Bein

- rot – rechter Arm

- gelb – linker Arm

- grün – linkes Bein.

- Anlage der Brustwandkabel V1–V6 vom 4. ICR (Interkostalraum) bis 5. ICR:

- V1: 4. ICR rechts parasternal

- V2: 4. ICR links parasternal

- V3: zwischen V2 und V4 auf 5. Rippe

- V4: 5. ICR Medioklavikularlinie

- V5: 5. ICR vordere Axillarlinie

- V6: 5. ICR mittlere Axillarlinie.

- In seltenen Fällen können zusätzliche rechtsthorakale Ableitungen sinnvoll sein, z. B. akuter Myokardinfarkt mit Verdacht auf rechtsventrikuläre Beteiligung.

Platzierung der EKG-Elektroden

EKG-Aufzeichnung

Aufzeichnungsgeschwindigkeit und Zeitintervalle

- Alle EKG-Geräte laufen mit standardisierten Geschwindigkeiten.

- In Deutschland werden Ruhe-EKG routinemäßig mit 50 mm/s geschrieben.

- Alternativ sind Aufzeichnungen mit 25 mm/s oder 10 mm/s möglich, wenn eine größere Anzahl von Herzzyklen dokumentiert werden soll.

- Die Aufzeichnung erfolgt auf standardisiertem EKG-Papier mit einem standardisierten Kästchenmuster (Millimeterpapier).

- Bei Schreibgeschwindigkeit 50 mm/s gilt:

- Ein kleines Kästchen von 1 mm Länge entspricht einem Intervall von 0,02 s.

- z. B. ein QRS-Komplex über 5 kleine Kästchen: Dauer der Erregungsausbreitung 0,1 s

- Ein Quadrat von 5 mm Länge entspricht einem Intervall von 0,1 s.

- Pro Sekunde werden somit 10 Quadrate beschrieben.

- Pro Minute werden 600 Quadrate beschrieben.

- Die Herzfrequenz lässt sich so ohne EKG-Lineal einfach durch Abzählen der Quadrate in einem RR-Intervall abschätzen.

- Beispiel: 8 Quadrate in einem RR-Intervall, somit errechnet sich: 600 Quadrate/min: 8 Quadrate = Herzfrequenz 75/min.

- Ein kleines Kästchen von 1 mm Länge entspricht einem Intervall von 0,02 s.

Darstellung und Messung der Amplituden

- Für die Darstellung und Messung der Amplituden gilt:

- Positive Spannungsdifferenzen werden von der Nulllinie nach oben, negative Spannungsdifferenzen nach unten aufgezeichnet.

- 1 kleines Kästchen (1 mm) entspricht 0,1 mV

- 2 Quadrate (2 x 5 mm = 10 mm) entspricht 1 mV

- Eine Eichzacke auf dem EKG-Streifen zeigt an, ob 10 mm tatsächlich 1 mV entspricht.

Aufzeichnungsprobleme

- Zitterartefakte durch Muskelzittern

- Entsteht durch Bewegung der Person oder Anspannung der Muskulatur

- Maßnahmen

- Patient*in soll möglichst vollkommen ruhig und entspannt liegen.

- bei Tremor in den Händen: Anbringen der Elektroden an den Schultern

- bei Unruhe in den Beinen: Anbringen der Elektroden an den Beckenkämmen

- Wandernde Grundlinie

- variierendes Gleichstrompotenzial aufgrund atmungsbedingter Bewegungen des Thorax

- Kann auftreten bei unzureichendem Kontakt zwischen Elektrode und Haut.

- Maßnahmen: kurze Atempause während der Aufzeichnung, Überprüfung der Elektroden

- Kein Ausschlag, nur gerade Linien

- Kontaktverlust zwischen Elektrode und Haut

- Maßnahme: Elektrode neu platzieren

- Starke Ausschläge

- Überlagerung von sehr großamplitudigen QRS-Komplexen

- Maßnahme: Umschalten der Eichung auf 1 mV = 5 mm, dies sollte aber nur im absoluten Ausnahmefall erfolgen, um Fehlmessungen/-interpretationen zu vermeiden.

Einzelne Anteile des EKG

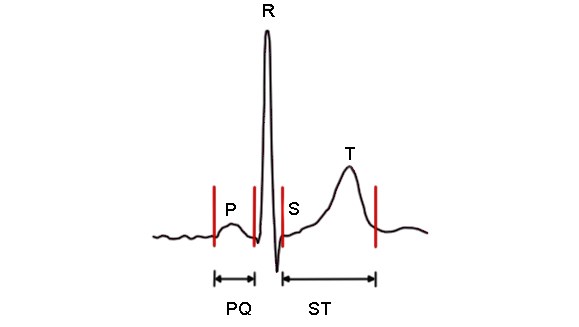

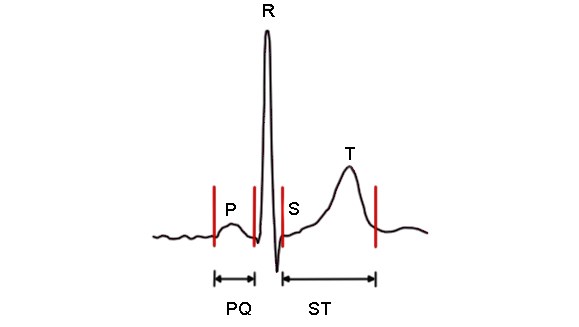

P-Welle und PQ-Zeit

Bezeichnung der einzelnen EKG-Abschnitte

- P-Welle

- Darstellung der Vorhoferregung im EKG

- Halbrunde Welle mit kleiner Amplitude (Amplitude physiologisch ≤ 0,2 mV), Dauer ≤ 0,11 s

- meistens in Abl. II am besten sichtbar

- elektrische Achse der P-Welle von rechts oben nach links unten, in etwa entsprechend Ableitung II

- PQ-Zeit

- Die PQ-Zeit erfasst den Zeitraum von Beginn der Vorhoferregung bis Beginn der Kammererregung.

- Die PQ-Zeit schließt somit die AV-Überleitung mit ein.

- Messung von Beginn der P-Welle bis Beginn QRS-Komplex

- normal 0,12–0,20 s

QRS-Komplex

- Darstellung der Erregungsausbreitung in den Herzkammern

- Normale Breite ≤ 0,10 s, Amplitude ≤ 2,6 mV

- Bezeichnung der Zacken

- Q-Zacke = negative Zacke vor der ersten positiven Zacke

- R-Zacke = positive Zacke

- Zweite positive Zacke wird als R'-Zacke bezeichnet.

- Große Zacken werden mit R, kleine Zacken mit r bezeichnet.

- S-Zacke = negative Zacke

- Zweite negative Zacke wird als S' bezeichnet.

- Große Zacken werden mit S, kleine Zacken mit s bezeichnet.

- Q-Zacke

- Ausdruck der Septumerregung (physiologisch über den linken Tawaraschenkel)

- Das normale septale Q ist eine kleine Q-Zacke in den nach links zeigenden Ableitungen (I, aVL, V6).

- R-Zacke und S-Zacke

- Ausdruck der restlichen Kammererregung nach der initialen Septumerregung

- Die Form des QRS-Komplexes in den Extremitätenableitungen ist vor allem abhängig vom Lagetyp.

- normalerweise Zunahme der Amplitude der R-Zacke in den Brustwandableitungen V1–V5 („normale R-Progression“)

- normalerweise R/S-Umschlag in Ableitungen V2/V3 oder V3/V4 (d. h. R-Zacke wird größer als S-Zacke)

ST-Strecke, T-Welle, U-Welle

- ST-Strecke und T-Welle sind Ausdruck der Erregungsrückbildung der Herzkammern.

- ST-Strecke

- Entspricht dem Beginn der Erregungsrückbildung.

- Zeit vom Ende des QRS-Komplexes bis zum Beginn der T-Welle

- Die Dauer der der ST-Strecke wird üblicherweise nicht bestimmt.

- Die ST-Strecke verläuft physiologisch auf der isoelektrischen Linie.

- T-Welle

- in Extremitätenableitungen physiologisch Konkordanz von T-Welle und QRS-Komplex (d. h. T-Welle zeigt in die gleiche Richtung von der isoelektrischen Linie aus wie der QRS-Komplex)

- in Brustwandableitungen negative T-Welle in Abl. V1(–V2) physiologisch, in den übrigen Brustwandableitungen positive T-Welle

- U-Welle

- flache Welle nach der T-Welle

- im Allgemeinen bedeutungslos

- Wird nicht ausgemessen.

- Bei der Bestimmung der QT-Zeit U-Welle nicht versehentlich mitmessen!

QT-Zeit

- QT-Zeit umfasst sowohl Erregungsausbreitung als auch -rückbildung der Kammern.

- QT-Zeit ist frequenzabhängig.

- Bezogen auf die Herzfrequenz kann eine korrigierte QT-Zeit (QTc) bestimmt werden.

Lagetyp

- Der Lagetyp (oder elektrische Herzachse) entspricht der Projektion des elektrischen Hauptverktors auf die Frontalebene.

- Nicht zu verwechseln mit der anatomischen Herzachse!

- Die Bestimmung des Lagetyps erfolgt aus den Extremitätenableitungen.

- Festlegung mit mehreren unterschiedlichen Methoden möglich

- Ein mögliches Vorgehen zur Bestimmung des Lagetyps:

- Schritt 1: Welches ist die Extremitätenableitung mit dem größten positiven Ausschlag des QRS-Komplexes, d. h. der größten R-Zacke? Damit ist die ungefähre Richtung des Lagetyps festgelegt.

- Schritt 2: Welches ist die Ableitung, in der die resultierende Fläche des QRS-Komplexes 0 beträgt (d. h. R = S)? Auf dieser Ableitung steht die elektrische Achse senkrecht.

- Fläche leicht positiv: Die elektrische Achse zeigt geringfügig zu dieser Ableitung hin.

- Fläche leicht negativ: Die elektrische Achse zeigt geringfügig von dieser Ableitung weg.

- Der Lagetyp wird quantitativ in Winkelgraden auf dem Cabrera-Kreis angegeben.

- Qualitativ ergeben sich hieraus folgende Lagetypen:

- überdrehter Linkstyp: < –30°

- Linkslagetyp: –30° bis +30°

- Indifferenztyp: +30° bis +60°

- Steiltyp: +60° bis +90°

- Rechtstyp: +90° bis +120°

- überdrehter Rechtstyp: > +120°.

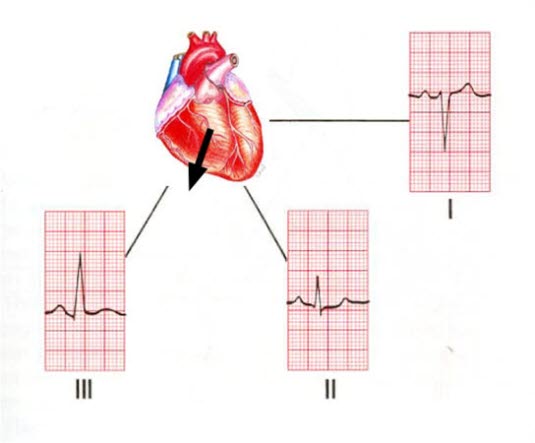

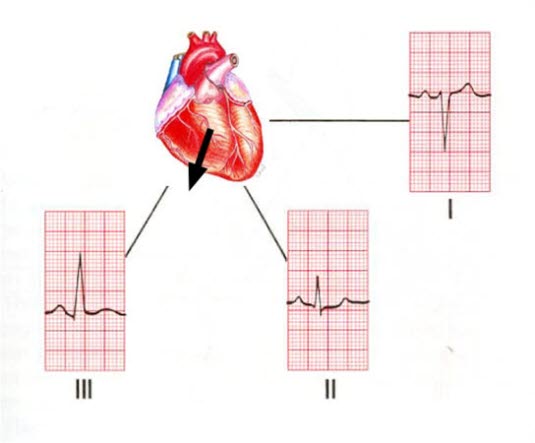

Beispiele von EKG-Befunden bei verschiedenen Herzachsen

- Normale Herzachse

- QRS-Komplexe von Abl. I, II und III sind positiv und der Ausschlag von Abl. II ist größer als der von Abl. I und III.

Normale Herzachse

- Achsenabweichung nach rechts

- Abl. I zeigt negativen, Abl. III stark positiven Ausschlag.

Achsenabweichung nach rechts

- Achsenabweichung nach links

- Ableitung I ist positiv, Ableitung II und vor allem Abl. III negativ.

Achsenabweichung nach links

- Bedeutung der Achsenabweichungen

- Achsenabweichungen können bei Schenkelblöcken auftreten oder Hinweis für eine Links- oder Rechtsherzbelastung sein.

- Bei Änderungen der Herzachse im Vgl. zum Vorbefund ist nach der klinischen Ursache zu fragen.

Automatisierte EKG-Auswertung

- Moderne EKG-Geräte bieten z. T. automatische Auswertungen der Aufzeichnungen an.

- Diese können im Einzelfall korrekt sein, nicht selten führen die Auswertungsalgorithmen aber zu Fehlmessungen oder Fehlinterpretationen.

- Die automatische Auswertung ersetzt nicht die persönliche Befundung durch die Ärzt*innen!

EKG-Lineal

- Einfaches, aber wichtiges Instrument für die manuelle EKG-Auswertung

- Folgende Skalen finden sich auf allen EKG-Linealen:

- Skala für die Herzfrequenzbestimmung (meistens für 50 mm/s und 25 mm/s Schreibgeschwindigkeit)

- Skala für die Messung von Zeiten

- Skala für die Messung von Amplituden.

- Manche EKG-Lineale geben darüber hinaus weitere Informationen wie z. B.:

- Cabrera-Kreis

- Tabellen für frequenzabhängige Normwerte für PQ-Zeit oder QT-Zeit

- u. a.

Weitere Informationen zum EKG

- EKG: Checkliste

- EKG: Rhythmus und Rhythmusstörungen

- EKG: Veränderungen von P-Welle, QRS-Komplex und ST-T-Segment

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

- Siehe EKG, normales.

Elektrisches System des Herzens

Platzierung der EKG-Elektroden

Bezeichnung der einzelnen EKG-Abschnitte

EKG, Cabrerakreis

Normale Herzachse

Achsenabweichung nach rechts

Achsenabweichung nach links

Quellen

Autor*innen

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg im Breisgau