Was ist eine Echokardiografie?

Die Echokardiografie ist eine Ultraschalluntersuchung (Sonografie) des Herzens mithilfe eines Schallkopfes, der von außen auf die Brustwand aufgesetzt wird. Sie liefert Informationen über die Struktur und die Funktion des Herzens, also über seine Lage, seine Größe, die Beweglichkeit der Herzklappen und der Wände der Herzkammern sowie Volumen und Geschwindigkeit des Blutflusses durch die verschiedenen Hohlräume des Herzens.

Um das Herz abzubilden, kommen verschiedene Ultraschallverfahren zum Einsatz. Mit der üblichen Technik lassen sich die Strukturen des Herzens in verschiedenen Grautönen in Bewegung abbilden und beurteilen. Darüber hinaus lässt sich mit dem sogenannten Doppler-Verfahren (siehe unten) der Blutfluss in den Gefäßen darstellen: Mithilfe einer Farbkodierung kann der Arzt erkennen, in welche Richtung und in welcher Geschwindigkeit das Blut fließt. Die Darstellung der Bilder lässt sich durch Farbkennzeichnungen und die Gabe von Kontrastmittel ins Blut noch verbessern. Die Bilder können auch dreidimensional dargestellt werden. Die Verfahren werden stetig weiterentwickelt.

Bei einer unauffälligen Echokardiografie sind die Lage und die Größe des Herzens und auch die Bewegungen der Herzklappen und der Wände der Herzkammern normal.

Was ist eine Ultraschalluntersuchung?

Beim Ultraschall handelt es sich um Schallwellen, die von einem Schallkopf aus in den Körper übertragen werden. Die Schallwellen haben eine so hohe Frequenz, dass sie für das menschliche Ohr nicht hörbar sind. Wenn die Schallwellen auf Körpergewebe treffen, entsteht ein Echo. Das bedeutet, dass die Schallwellen in Richtung Schallkopf reflektiert und die Schallsignale von diesem aufgefangen werden. Nach der Verarbeitung durch einen Computer werden die eingehenden Schallsignale in Echtzeit als Schwarz-Weiß-Bilder auf einem Bildschirm dargestellt.

Die verschiedenen Arten von Körpergewebe weisen jeweils eine unterschiedliche Dichte auf. Die Schallsignale (Echos), die zur Ultraschallsonde reflektiert werden, variieren daher je nach Organ oder Gewebetyp. So weisen beispielsweise Knochengewebe und Fettgewebe unterschiedliche Echos bzw. Schallsignale auf, die das Gerät in verschiedene Grautöne „übersetzt“. So lassen sich auf den während der Untersuchung entstehenden Bildern die verschiedenen Gewebearten und Organe in der Regel voneinander unterscheiden.

Bei der Doppler-Echokardiografie wird häufig ein Ultraschallgerät eingesetzt, das die Bilder in Farbe darstellt. Darüber hinaus wird auf ein Schallsignal zurückgegriffen, das über die Lautsprecher des Geräts wiedergegeben wird und die Flussgeschwindigkeit des Blutes widerspiegelt. Mithilfe dieses Signals lassen sich die Stellen ermitteln, die für die Messung am besten geeignet sind. Das Verfahren ist nach dem Doppler-Effekt benannt, der sich schnell erschließt, wenn man an ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit Martinshorn denkt: Kommt das Auto auf einen zu, klingt die Sirene anders als dann, wenn es sich wieder entfernt. Entsprechend markiert das Ultraschallgerät Anteile des auf den Schallkopf zuströmenden Bluts andersfarbig als die, die vom Schallkopf wegfließen. Anhand der Farbgebung lässt sich der Blutfluss messen, d. h. es wird bestimmt, wie schnell das Blut an bestimmten Stellen fließt.

Schädliche Nebenwirkungen des Ultraschalls sind nicht bekannt, und auch ein Strahlungsrisiko wie beim Röntgen besteht nicht. Spritzt der Arzt dem Patienten ein Kontrastmittel, um die Untersuchungsergebnisse noch zu verbessern, sind bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, über die der Arzt informiert. Der Ultraschall hat gegenüber dem Röntgen den Vorteil, dass sich auch die „weichen“ Organe des Körpers darstellen lassen, also Lymphknoten, Leber, Milz, Herz usw. Von luftgefüllten Organen wie der Lunge können dagegen keine Bilder oder nur Bilder von schlechter Qualität gewonnen werden.

Geräte

Vereinfacht ausgedrückt besteht das Echokardiografie-Gerät aus einem Schallkopf, einem Computer und einem Bildschirm. Der Schallkopf wird über den Brustkorb der Patienten geführt, während gleichzeitig Ultraschallwellen ausgesendet werden. Um die Schallübertragung zu verbessern, wird zuvor ein Gel auf die Haut aufgetragen. Dadurch gleitet der Schallkopf zudem auch leichter über den Brustkorb. Der Schallkopf sendet die Ultraschallwellen nicht nur aus, sondern empfängt auch den vom Herzen reflektierten Schall – das Echo. Die Schallsignale werden von einem Computer analysiert und auf einem Bildschirm in Form von Bildern dargestellt. Der Computer kann bestimmte Signale auch farbig kennzeichnen.

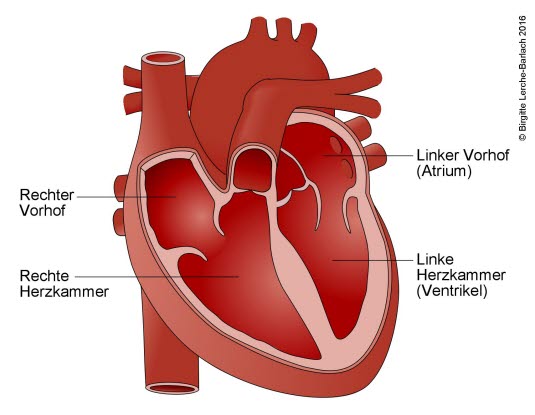

Das Herz

Das Herz besteht aus zwei Vorhöfen (Atrien) und zwei Herzkammern (Ventrikeln). Sauerstoffarmes Blut, das zum Herzen zurückfließt, strömt zunächst in den rechten Vorhof und dann in die rechte Herzkammer. Von der rechten Herzkammer aus wird das Blut in die Lunge gepumpt, wo es Kohlendioxid abgibt und mit frischem Sauerstoff angereichert wird. Danach wird das Blut im linken Vorhof gesammelt und fließt von dort in die linke Herzkammer. Von hier aus wird das Blut durch die Hauptschlagader (Aorta) und die anderen Arterien in den Körperkreislauf gepumpt. Zwischen den Vorhöfen und Herzkammern befinden sich Herzklappen, die verhindern, dass das Blut in die falsche Richtung zurückfließt. Zwischen den Herzkammern und dem Lungenkreislauf/Körperkreislauf befinden sich ebenfalls Herzklappen mit der gleichen Funktion. Das Herz ist von einer äußeren Haut, dem Perikard, umgeben. An der Außenseite des Herzens sind zudem die herzeigenen Blutgefäße, die Koronararterien, zu finden, die den Herzmuskel mit Blut versorgen.

Indikationen

Es gibt verschiedene Gründe, eine Echokardiografie durchzuführen. Sie kann beispielsweise dazu dienen, die Struktur und Funktion des Herzens zu beurteilen. Ist das Herz vergrößert, kann dies auf ein Herzversagen hindeuten. Die Abklärung einer möglichen Herzinsuffizienz ist deshalb einer der häufigsten Gründe, eine Echokardiografie durchzuführen. Wird eine vergrößerte linke Herzkammer vorgefunden, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Herz über längere Zeit übermäßig belastet war, beispielsweise aufgrund von Bluthochdruck.

Mithilfe der Echokardiografie lässt sich zudem ermitteln, wie viel Blut das Herz mit einem Schlag befördern kann (Ejektionsfraktion), also die Stärke der Herzschläge.

Weitere Indikationen sind die Beurteilung der Funktion der Herzklappen, von Flüssigkeitsansammlungen im Herzbeutel (Perikard) oder der Richtung und Geschwindigkeit des Blutflusses, die Suche nach Zeichen einer Arteriosklerose (Arterienverkalkung) der Koronararterien sowie die Verlaufskontrolle bei Patienten mit Herzerkrankung oder Aortenaneurysma (Aussackung der Hauptschlagader).

Die Untersuchung

Wie bereits erwähnt, werden für die Untersuchung verschiedene Verfahren eingesetzt. Die beiden wichtigsten sind der sogenannte 2D-Echtzeitmodus und das Doppler-Verfahren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen kleinen Schallkopf in die Speiseröhre einzuführen, der dort Schallsignale aussendet und empfängt (transösophageale Echokardiografie).

Bei der Belastungsechokardiografie wird die Ultraschalluntersuchung des Herzens nach starker Anstrengung durchgeführt. Dadurch lassen sich Bereiche des Herzens erkennen, die nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden und deshalb eine weniger funktionstüchtige Muskulatur aufweisen. Bei einer anderen Form der Belastungsechokardiografie wird den Patienten intravenös ein Medikament (Dobutamin) verabreicht, das das Herz anregt und körperliche Anstrengung „simuliert“.

2D-Echtzeitmodus

Bei dieser Untersuchungsmethode wird der Schallkopf in zwei wesentlichen Positionen auf den Brustkorb aufgesetzt: längs zum Brustbein und an der Herzspitze im linken unteren Bereich der Brust. Das dabei entstehende Bild zeigt eine fächerförmige „Scheibe“, also ein Schnittbild, des Herzens in Bewegung. Die Echtzeitbilder werden auf einem Bildschirm dargestellt, den der Untersuchende beobachtet. Sie können als Video oder als Einzelaufnahmen gespeichert werden. Indem der Untersuchende den Winkel des Schallkopfes verändert, kann er nebeneinander liegende „Scheiben“ des Herzens darstellen und sich so mental ein dreidimensionales Bild des Herzens zusammensetzen.

Doppler-Echokardiografie

Mit dem Doppler-Verfahren kann die Flussgeschwindigkeit des Blutes ermittelt werden. Die Genauigkeit der Messung hängt vom Winkel zwischen dem Ultraschallstrahl und dem Blutfluss ab. Verläuft der Blutfluss in einer Linie mit dem Strahl, sind die Messungen besonders genau. Die Untersuchung wird eingesetzt, um den Druckunterschied über verengten und verkalkten Herzklappen zu ermitteln, Blutströme zu messen und zu bestimmten, wie viel Blut das Herz pro Minute auswirft. Gegebenenfalls wird auch untersucht, ob über ein Loch im Herzen Blut von der linken in die rechte Herzkammer gelangt oder ob die Herzklappen nicht richtig schließen, sodass Blut zurückläuft. Das Farbdoppler-Verfahren erleichtert die Beurteilung der Richtung und der Größe eines Blutstroms an vorgegebenen anatomischen Stellen.

Wie läuft die Untersuchung ab?

Während der Untersuchung liegen Sie leicht auf die linke Seite geneigt. Ein Gel wird auf die Haut aufgetragen, damit der Ultraschallstrahl auf seinem Weg in den Körper hinein und aus dem Körper hinaus möglichst optimal übertragen wird. Um die gewünschten Bilder des Herzens zu erhalten, wird der Schallkopf auf verschiedene Bereiche des Brustkorbs und Oberbauchs aufgesetzt. Die Untersuchung dauert 30 bis 45 Minuten.

Patientenvorbereitung

Für die Untersuchung müssen Sie keine besonderen Vorbereitungen treffen. Sie ist nicht mit Schmerzen oder Unwohlsein verbunden.

Welche Befunde sind möglich?

Die Echokardiografie ist sehr gut dafür geeignet, eine vermutete Herzklappenerkrankung zu diagnostizieren. Jede der vier Herzklappen kann einzeln untersucht werden. Die besten Bilder lassen sich von der Mitralklappe und der Aortenklappe gewinnen.

Bei der koronaren Herzkrankheit, die mit einer eingeschränkten Blutversorgung des Herzmuskels einhergeht, ist das Echokardiogramm allerdings in vielen Fällen normal (hier wird dann eine Koronarangiografie nötig). Bei manchen Patienten ist in Bereichen mit herabgesetzter Blutzufuhr jedoch eine verringerte Muskelkraft vorzufinden.

Bei Herzinsuffizienz kann die Pumpfunktion eingeschränkt und das Herz eventuell vergrößert sein. Bei Patienten mit Bluthochdruck ist die Wand der linken Herzkammer unter Umständen verdickt. Bei Perikarderkrankungen können Veränderungen im Bereich zwischen dem Herzmuskel und dem Herzbeutel (Perikard) vorliegen. Mit der CT und MRT können Perikardveränderungen jedoch noch besser dargestellt werden.

Auch verschiedene seltenere Erkrankungen können mithilfe einer Echokardiografie erkannt werden.

Weitere Informationen

- Aorteninsuffizienz

- Verengung der Aortenklappe (Aortenstenose)

- Mitralklappeninsuffizienz

- Herzgeräusche bei Kindern

- Herzgeräusche bei Erwachsenen

- Herzinsuffizienz

- Echokardiografie – Informationen für ärztliches Personal

Autoren

- Susanne Meinrenken, Dr. med., Bremen

Link lists

Authors

Previous authors

Updates

Gallery

Snomed

References

Based on professional document Echokardiografie. References are shown below.

- Voelker W. Strukturierter Datensatz zur Befunddokumentation in der Echokardiographie – Version 2004. Z Kardiol 2004; 93: 987-1004. doi:10.1007/s00392-004-0182-1 DOI

- Nixdorff U, Buck T, Engberding R, et al. Positionspapier zur Qualifikation und Zertifizierung von Untersuchern in der Echokardiographie. Clin Res Cardiol Suppl 2006; 1: 96-102. doi:10.1007/s11789-006-0018-9 DOI

- Hofmann R. Positionspapier zu Qualitätsstandards in der Echokardiographie. Z Kardiol 2004; 93: 975-986. doi:10.1007/s00392-004-0181-2 DOI

- Buck T, Breithardt OA, Faber L et al. Manual zur Indikation und Durchführung der Echokardiographie. Clin Res Cardiol Suppl 2009; 4: 3-51. doi:10.1007/s11789-009-0051-6 DOI

- Hagendorff A, Tiemann K, Simonis G, et al. Empfehlungen zur Notfallechokardiographie. Kardiologe 2014; 8: 45-64. doi:10.1007/s12181-013-0531-2 DOI

- Neskovic AN, Hagendorff A, Lancellotti P, et al. Emergency echocardiography: the European Association of Cardiovascular Imaging recommendations. Eur Heart J – Cardiovasc Imaging 2013; 14: 1-11. doi:10.1093/ehjci/jes193 DOI

- Flachskampf FA, Badano L, Daniel WG, et al. Recommendations for transoesophageal echocardiography: update 2010. Eur J Echocardiogr ; 11: 557-576. doi:10.1093/ejechocard/jeq057 DOI

- Wilkenshoff U, Kruck I. Handbuch der Echokardiographie. Stuttgart - New York: Georg Thieme Verlag, 2012.

- Voigt JU, Pedrizzetti G, Lysyansky P, et al. Definitions for a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. Eur Heart J - Cardiovasc Imaging 2015; 16: 1-11. doi:10.1093/ehjci/jeu184 DOI

- Lang RM, Badano LP, Tsang W, et al. EAE/ASE Recommendations for Image Acquisition and Display Using Three-Dimensional Echocardiography. Eur Heart J - Cardiovasc Imaging 2012; 13: 1-46. doi:10.1093/ehjci/jer316 DOI

- Zamorano JL, Badano LP, Bruce C, et al. EAE/ASE recommendations for the use of echocardiography in new transcatheter interventions for valvular heart disease. Eur J Echocardiogr 2011; 12: 557-584. doi:10.1093/ejechocard/jer086 DOI

- Haug G. Stressechokardiographie. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1998.

- Flachskampf FA, Decoodt P, Fraser AG, et al. Recommendations for performing transesophageal echocardiography. Eur J Echocardiogr 2001; 2: 8-21. doi:10.1053/euje.2000.0066 DOI

- Flachskampf FA, Wouters PF, Edvardsen T, et al. Recommendations for transoesophageal echocardiography: EACVI update 2014. Eur Heart J - Cardiovasc Imaging 2014; 15: 353-65. doi:10.1093/ehjci/jeu015 DOI

- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015; 16: 233-271. doi:10.1093/ehjci/jev014 DOI