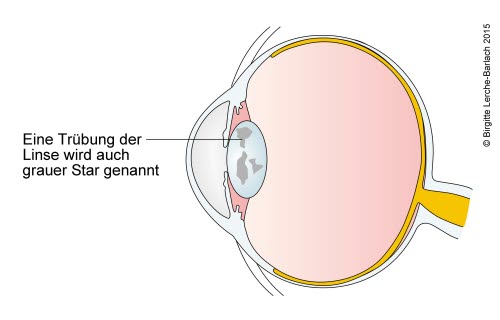

Was versteht man unter einem grauen Star?

Beim grauen Star handelt es sich um eine Erkrankung, bei der sich die Linse im Auge trübt und zunehmend undurchsichtig wird. Eine gesunde Linse besteht aus Eiweißstoffen und zu 40 % aus Wasser: sie ist elastisch und durchsichtig wie eine Art Gel, umgeben von einer dünnen, festeren Kapsel. Mit dem Alter nimmt der Wassergehalt ab, und die im Laufe des Lebens gebildeten sog. Linsenfasern werden immer dichter. Als Folge wird die Linse langsam fester und weniger durchsichtig – die Linsentrübung setzt ein und beeinträchtigt das Sehvermögen zunehmend, weil die Lichtstrahlen nicht mehr ungehindert durch die Linse hindurch auf die Netzhaut einfallen können.

Im gesunden Auge gelangen die Lichtstrahlen von außen durch die Linse, die sich direkt hinter der Pupille befindet. Hier werden die Strahlen so gebrochen, dass ein scharfes Abbild der Außenwelt auf der Netzhaut entsteht. Die Linse kann sich in der Form ändern, sodass wir unsere Sicht fokussieren können. Dadurch können wir sowohl in der Nähe als auch der Ferne scharf sehen. Die Linse ist von einer Linsenkapsel umgeben. Ab einem Alter von 45 Jahren nimmt die Flexibilität der Linse allmählich ab, sie wird steifer, und wir verlieren die Fähigkeit, aus der Nähe scharf sehen zu können. Diese Altersweitsichtigkeit lässt sich leicht mit einer Brille oder Kontaktlinsen korrigieren. Später im Leben kommt jedoch bei einigen Menschen die Trübung der Linse, also der graue Star hinzu. Da bei einer Linsentrübung zunehmend immer weniger Lichtstrahlen durch die Linse gelangen, wird das Sehvermögen (trotz evtl. Brille) immer schlechter.

Bei manchen Betroffenen verstärken sich die Symptome langsam, fast unmerklich, bei anderen verschlechtert sich das Sehvermögen rasch und führt bereits nach wenigen Wochen zu spürbaren Veränderungen. Die Beschwerden beginnen oft zunächst an einem Auge und greifen in der Regel im Laufe der Zeit auf das andere Auge über. Ein grauer Star ist schmerzfrei, brennt oder juckt nicht in den Augen. Bei moderaten Veränderungen kann der graue Star auch völlig beschwerdefrei sein.

Grundsätzlich resultiert jedoch ein herabgesetztes Sehvermögen, ein „verschleiertes Sehen“ sowohl in der Nähe als auch Ferne. Manche Menschen können bei abgeblendetem Licht besser sehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Pupille in der Dunkelheit erweitert und somit die Lichtstrahlen durch einen größeren Linsenbereich gelangen können. Das betroffene Auge kann immer kurzsichtiger werden.

Der graue Star kommt besonders häufig bei älteren Patienten vor, kann aber auch – deutlich seltener – angeboren sein. Bei jüngeren Menschen entsteht diese Krankheit in der Regel durch Verletzungen oder andere Augenerkrankungen.

In der Regel lässt sich der graue Star in einer Routineoperation heilen, indem die getrübte Linse durch eine Kunststofflinse im Auge ersetzt wird.

Wichtig: Der graue Star (Katarakt) ist nicht zu verwechseln mit dem grünen Star (Glaukom), einem erhöhten Augeninnendruck!

Häufigkeit

Der graue Star zählt weltweit zu den häufigsten Ursachen für Blindheit. Ein altersbedingter grauer Star ist für 51 % der weltweiten Blindheit verantwortlich. Dies entspricht etwa 20 Millionen Menschen. Auch in Europa steht der graue Star bei den Ursachen für Erblindung an 3. Stelle; fast die Hälfte der über 75-Jährigen ist von der Linsentrübung betroffen. Menschen mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) erkranken häufig bereits im frühen Erwachsenenalter.

Ursachen

Die Entstehung des grauen Stars ist in der Regel auf den normalen Alterungsprozess zurückzuführen. Was genau die Augenlinsentrübung bewirkt, ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt. In den meisten Fällen sind nach und nach beide Augen betroffen. Dazwischen können jedoch einige Jahre liegen.

Der graue Star kann aber auch aufgrund einer anderen Krankheit oder Augenverletzung entstehen. Seltener ist er Teil einer Allgemeinerkrankung oder einer Komplikation, die auf eine Behandlung mit bestimmten Medikamenten zurückzuführen ist. Bei Säuglingen, die mit einem grauen Star auf die Welt kommen, liegt entweder ein angeborener Defekt zugrunde oder eine Schädigung während der Schwangerschaft (z. B. eine Rötelnerkrankung der Mutter).

Einige Krankheiten und äußere Ursachen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung eines grauen Stars, darunter:

- Diabetes mellitus Typ 1 oder 2 u. a. Stoffwechselerkrankungen (z. B. Gicht, Schilddrüsenkrankheiten).

- Trisomie 21 (Down-Syndrom)

- Neurodermitis

- Kortison-Therapie mit großen Dosen über lange Zeiträume, manche andere Medikamente

- Besonders hohe Dosen an Röntgen-, Infrarot- oder UV-Strahlung

- Augenverletzungen oder auch Operationen im Auge

- Wiederholte Regenbogenhautentzündungen oder ein Tumor des Auges

- Durchblutungsveränderungen des Auges

- Rauchen

- Mütterliche Erkrankungen während der Schwangerschaft, wie z. B. Röteln, erhöhen die Gefahr für das Kind, mit einem grauen Star geboren zu werden.

- Langanhaltende Unterernährung ist v. a. in ärmeren Ländern eine häufige Ursache für einen grauen Star.

Diagnostik

Die Anamnese ist typisch: Die Betroffenen berichten über längere Zeit schlechter werdendes Sehvermögen auf einem oder beiden Augen, dass sie sehr empfindlich gegenüber blendendem Licht sind und zunehmend v. a. Probleme haben, Farben und Kontraste zu erkennen. Für das ärztliche Personal ist es wichtig zu wissen, ob Sie als Patient an einer der oben genannten Risikofaktoren leiden (Stoffwechselerkrankungen, Augenverletzungen etc.).

Nach einem Sehtest wird die Augenärztin/der Augenarzt Auge und Linse mit speziellen Instrumenten untersuchen, wie z. B. mit einem Augenspiegel und der sog. Spaltlampenuntersuchung. Beim altersbedingten grauen Star unterscheiden Ärzte v. a. zwischen einer Kernkatarakt, bei der die Trübung im Zentrum der Linse zu sehen ist, und einer Rindenkatarakt mit trüben Bereichen im Außenbereich der Linse.

Ist eine Operation notwendig, erfolgt die Überweisung zu einem Spezialisten für solche Eingriffe. Neben einer gründlichen Augenuntersuchung beurteilt das ärztliche Personal auch den allgemeinen Gesundheitszustand, um einen komplikationslosen Eingriff sicherzustellen.

Behandlung

Der graue Star ist an und für sich keine gefährliche Krankheit. Da sich das Sehvermögen verschlechtert, kann diese Krankheit jedoch als belastend empfunden werden. Ob, wie und wann Sie sich einer Behandlung unterziehen, unterliegt Ihrer Entscheidung und Ihrem Krankheitsempfinden.

Einigen Menschen hilft es, eine Sonnenbrille zu tragen, damit sich die Pupille nicht so stark verengt und dadurch das Licht durch einen größeren Anteil der Linse einstrahlen kann.

Ein grauer Star lässt sich nach wie vor nur operativ beheben. Dabei kommt eine moderne, sehr gut erprobte mikrochirurgische Technik zum Einsatz. Das Verfahren dauert etwa 30 Minuten, und das Sehvermögen verbessert sich in vielen Fällen bereits gleich nach dem Eingriff. Vor der Operation wird das Auge lokal betäubt; dann macht die Augenchirurgin/der Augenchirurg einen kleinen Schnitt in die Hornhaut. Eine kleine, stabförmige Sonde, die Ultraschallwellen aussendet, wird durch die Öffnung in der Hornhaut eingeführt und zerlegt die Linse mit dem grauen Star in kleine Fragmente. Nachdem die Ultraschallsonde entfernt wurde, wird eine andere Sonde eingeführt, die die Kataraktfragmente (den grauen Star) absaugt. Nachdem die gesamte Katarakt entfernt wurde, führt die Chirurgin/der Chirurg eine kleine Kunststofflinse durch die Öffnung in der Hornhaut ein. Die Linse wird von der Linsenkapsel in der gewünschten Position gehalten. Die Linsenkapsel wurde bei der Entfernung der natürlichen Linse geschont. Bei ihrer Einführung durch die Hornhaut ist die künstliche Linse mittig gefaltet, sodass sie sich durch die kleine Öffnung einführen lässt. Wenn sich die Linse in der gewünschten Position befindet, entfaltet sie sich von selbst und findet ihre natürliche Position, in der sich die alte Linse befunden hat. Der kleine Hornhautschnitt heilt in der Regel von selbst (ohne Naht).

Wenn Sie auf beiden Augen eine Katarakt haben, wird die Operation erst nur auf einer Seite, etwas später dann auf der anderen vorgenommen. Dadurch hat das erste Auge Zeit, vollständig auszuheilen und sein Sehvermögen zurückzugewinnen, bevor der Eingriff am anderen Auge vorgenommen wird.

Bei den Eigenschaften künstlicher Linsen wurden beträchtliche Fortschritte gemacht. Gegenwärtig ist es bereits prinzipiell möglich, eine individuell auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnittene Linse einzupflanzen. Üblich sind Linsen mit einer festen Sehstärke, die nicht veränderbar ist. Aber es werden auch Linsen entwickelt, die sich in gewissem Umfang akkomodieren, d. h. die Sehschärfe ändern, können.

Der Eingriff erfolgt in der Regel mittels Lokalanästhesie und ambulant. Die meisten Patienten können bereits nach wenigen Tagen wieder ihren alltäglichen Aufgaben nachgehen. Es gibt manche zusätzliche Krankheiten des Auges (z. B. bestimmte Augenveränderungen bei Diabetes), bei denen keine künstliche Linse eingesetzt werden kann, weil dies nicht zur Besserung der Beschwerden führen würde. Personen, die mit Alphablockern (etwa bei Bluthochdruck oder Prostatakrankheiten) behandelt werden, ist Vorsicht geboten. Sprechen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt an. Bei den meisten Personen mit Katarakt ist die oben beschriebene Operation jedoch möglich.

Nach der Operation

Sie sollen in den ersten 24 Stunden keine anstrengenden Aufgaben übernehmen, z. B. auch nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Bitten Sie jemanden, Ihnen in dieser Zeit behilflich zu sein.

Gehen Sie es die ersten Tage nach der Operation ruhig an. Weitere Empfehlungen sind:

- Fassen Sie sich nicht an die Augen, und reiben Sie nicht daran.

- Halten Sie Seife, Shampoo und Wasser von den Augen fern. Ist dies gewährleistet, können Sie problemlos duschen/baden.

- Gehen Sie in der ersten Woche nach der Operation nicht schwimmen oder ins Solarium.

- Vermeiden Sie innerhalb der ersten zwei Wochen anstrengende sportliche Aktivitäten oder solche, bei denen die Gefahr besteht, dass Sie einen Schlag auf die Augen erhalten können. Leichte Bewegung/körperliche Arbeit ist jedoch erlaubt.

- Wenn Sie an Diabetes leiden, ist es wichtig, am Tag vor und nach der Operation den Blutzucker besonders genau einzustellen.

- Es kann vorkommen, dass Sie sich in den ersten Tagen nach der Operation leicht geblendet fühlen, ein Kratzen/Fremdkörpergefühl im Augen verspüren oder beim Lesen schneller als zuvor ermüden. Dies sind normale Anpassungsvorgänge, die nach kurzer Zeit verschwinden.

- Falls Sie plötzlich deutlich schlechter sehen oder an starken Schmerzen leiden, ist eine dringende Nachuntersuchung in der Augenarztpraxis wichtig!

Prognose

Die meisten Menschen erleben eine allmähliche Verschlechterung ihres Sehvermögens aufgrund der fortschreitenden Linsentrübung. Wie schnell sich der Zustand verschlechtert, hängt von Person zu Person ab. Ein grauer Star infolge einer Augenverletzung entwickelt sich hingegen schnell.

Nach der Operation genesen die meisten Patienten wieder vollständig. Häufig bessert sich die Sehkraft bereits innerhalb eines Tages sehr deutlich, der Gesamterfolg des Eingriffs lässt sich aber erst nach etwa 4 Wochen beurteilen. Bei einem ansonsten gesunden Auge erreichen mehr als 95 % der Patienten innerhalb weniger Wochen eine normale oder fast normale Sehkraft. Einige brauchen zusätzlich eine Brille.

Komplikationen wie Infektionen, Blutungen, ein Hornhautödem, eine Erhöhung des Augeninnendrucks (grüner Star) oder andere nach dem Eingriff sind sehr selten. Manchmal allerdings bessert sich das Sehvermögen erst sehr verzögert oder selten kaum. Ein Grund hierfür ist die erneute Bildung einer Katarakt (Nachstar), was zwar nicht so selten auftritt, sich jedoch meist durch eine Laserbehandlung effektiv bessern lässt.

Mit dem grauen Star leben

Wie stark sich die Erkrankung auf den Alltag und die Lebensqualität auswirkt, ist individuell ganz und gar verschieden. Einige Menschen leben problemlos mit einem grauen Star, andere nehmen größere Beschwerden wahr.

Das Sehen ist ein wichtiger Sinn des Menschen. Ist die visuelle Wahrnehmung stark beeinträchtigt, wirkt sich dies bei den meisten Menschen massiv auf die Lebensqualität aus. Glücklicherweise können die meisten Patienten mit einem grauen Star operiert werden, und sie können ihre Sehkraft bis zu einem gewissen Grad wiedererlangen. In den letzten Jahren haben sich die Behandlungsmöglichkeiten verbessert. Heute verlieren in den entwickelten Ländern nur sehr wenige Menschen ihr Augenlicht aufgrund eines grauen Stars.

Weitere Informationen

- Grüner Star (Glaukom)

- Trisomie 21 (Down-Syndrom)

- Röteln

- Diabetes mellitus Typ 1

- Diabetes mellitus Typ 2

- Augenschäden bei Bluthochdruck

- Warum sollten Sie das Rauchen aufgeben, und wie gelingt es

- Grauer Star (Katarakt) – Informationen für ärztliches Personal

Autoren

- Susanne Meinrenken, Dr. med., Bremen

Link lists

Authors

Previous authors

Updates

Gallery

Snomed

References

Based on professional document Katarakt. References are shown below.

- Woodcock M, Shah S, Smith RJ. Recent advances in customising cataract surgery. BMJ 2004; 328: 92-6. PubMed

- Asbell PA, Dualan I, Mindel J, Brocks D, Ahmad M, Epstein S. Age-related cataract. Lancet 2005; 365: 599-609. PubMed

- Allen D, Vasavada A. Cataract and surgery for cataract. BMJ 2006; 333: 128-32. PubMed

- Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, Berufsverband der Augenärzte Deutschlands. Katarakt (Grauer Star) im Erwachsenenalter. BVA/DOG-Leitlinie Nr. 19, Stand 2012. (Zugriff 17.12.2015) augeninfo.de

- Reidy A, Minassian DC, Vafidis G, Joseph J, Farrow S, Wu J, et al. Prevalence of serious eye disease and visual impairment in a north London population: population based, cross sectional study. BMJ 1998;316: 1643-6. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Leibowitz HM, Krueger DE, Maunder LR, et al. The Framingham Eye Study monograph: an ophthalmological and epidemiological study of cataract, glaucoma, diabetic retinopathy, macular degeneration, and visual acuity in a general population of 2631 adults, 1973–1975. Surv Ophthalmol 1980;24(suppl):335-610.

- Bourne RR, Jonas JB, Flaxman, et al. Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe: 1990-2010. Br J Ophtalmol 2014. pmid:24665132 PubMed

- WHO visited 11.10.13. (http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index1.html)

- Berufsverband der Augenärzte Deutschland e.V. (BVA) und Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG): Patientenbroschüre Staroperation und Intraokularlinse, 2009. (Zugriff 01.12.2015) www.augeninfo.de

- Solomon R, Donnenfeld ED. Recent advances and future frontiers in treating age-related cataracts. JAMA 2003; 290: 248 - 51. PubMed

- Varma SD, Hedge KR. Susceptibility of the ocular lens to nitric oxide: implications in cataractogenesis. J Ocul Pharmacol Ther 2007;23:188-195. PubMed

- Hammond CJ, Snieder H, Spector TD, Gilbert CE. Genetic and environmental factors in age-related nuclear cataracts in monozygotic and dizygotic twins. N Engl J Med 2000; 342: 1786-90. New England Journal of Medicine

- Hammond CJ, Duncan DD, Snieder H, et al. The heritability of age-related cortical cataract: the twin eye study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42: 601-05.

- Flaye DE, Sullivan KN, Cullinan TR, et al. Cataracts and cigarette smoking: the City Eye Study. Eye 1989;3:379-384. PubMed

- Taylor HR, West SK, Rosenthal FS, et al. Effect of ultraviolet radiation on cataract formation. N Engl J Med 1988;319:1429-1433. New England Journal of Medicine

- Hightower KR. A review of the evidence that ultraviolet irradiation is a risk factor in cataractogenesis. Doc Ophthalmol 1995; 88: 205-20. PubMed

- Carnahan MC, Goldstein DA. Ocular complications of topical, peri-ocular, and systemic corticosteroids. Curr Opin Ophthalmol 2000; 11: 478-83. PubMed

- Jick SS, Vasilakis-Scaramozza C, Maier WC. The risk of cataract among users of inhaled steroids. Epidemiology 2001; 12: 229-34. PubMed

- Leuschen J, Mortensen EM, Frei CR, et al. Association of statin use with cataracts. A propensity score-matched analysis. JAMA Ophtalmol 2013. doi:10.1001/jamaophthalmol.2013.4575 DOI

- Schönfelder Y. Brückner-Test deckt Sehstörungen auf. Der Allgemeinarzt 2017; 39 (2): 62-63. www.allgemeinarzt-online.de

- Lenzen-Schulte M. FUNDUSROTREFLEX-TEST Augenscreening in der Pädiatrie. Dtsch Arztebl 2017; 114 (4): 165. www.aerzteblatt.de

- Keay L, Lindsley K, Tielsch J, et al. Routine preoperative medical testing for cataract surgery. Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD007293. Cochrane (DOI)

- Speaker MJ, Guerriero PN, Met JA, Coad CT, Berger A, Marmor M. A case-control study of risk factors for intraoperative suprachoroidal haemorrhage. Ophthalmology 1991;98: 202-10. PubMed

- Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Bridging. AWMF-Leitlinie Nr. 053 - 027, Stand 2013 www.awmf.org

- Katz J, Feldman MA, Bass EB, et al. Risks and benefits of anticoagulant and antiplatelet medication use before cataract surgery. Ophthalmology 2003; 110: 1784-8. PubMed

- Zaman F, Bach C, Junaid I, et al. The floppy iris syndrome - what urologists and ophthalmologists need to know. Curr Urol 2012; 6: 1-7. doi: 10.1159/000338861 DOI

- Findl O, Drexler W, Menapace R, Heinzl H, Hitzenberger CK, Fercher AF. Improved prediction of intraocular lens power using partial coherence interferometry. J Cataract Refract Surg 2001;27: 861-7. PubMed

- Sanders DR, Retzlaff J, Kraff MC. Comparison of empirically derived and theoretical aphakic refraction formulas. Arch Ophthalmol 1983;101: 965-7. PubMed

- Weston K, Nicholson R, Bunce C, Yang YF. An 8-year retrospective study of cataract surgery and postoperative endophthalmitis: injectable intraocular lenses may reduce the incidence of postoperative endophthalmitis. Br J Ophthalmol. Published online first 13 April 2015 . doi:10.1136/bjophthalmol-2014-306372 DOI

- Ernest P, Tipperman R, Eagle R, Kardasis C, Lavery K, Sensoli A, et al. Is there a difference in incision healing based on location? J Cataract Refract Surg 1998;24: 482-6. PubMed

- Calladine D, Evans JR, Shah S, Leyland M. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012. doi:10.1002/14651858.CD003169.pub3 DOI

- Ong HS, Evans JR, Allan BDS. Accommodative intraocular lens versus standard monofocal intraocular lens implantation in cataract surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014. Issue 5. Art. No.: CD009667. doi:10.1002/14651858.CD009667.pub2 onlinelibrary.wiley.com

- Ng DT, Rowe NA, Francis IC, et al. Intraoperative complications of 1000 phacoemulsification procedures: a prospective study. J Cataract Refract Surg 1998; 24: 1390-95. PubMed

- Mathew MC, Ervin AM, Tao J, et al. Antioxidant vitamin supplementation for preventing and slowing the progression of age-related cataract. Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD004567. Cochrane (DOI)

- Gerste R. Medizinrapport, Studien im Fokus. Qualität der Kataraktoperation: Sehr guter Visus bei fast allen Patienten. Dtsch. Arztebl.2013; 110(16). (Zugriff 17.12.2015) www.aerzteblatt.de

- Bell CM, Hatch WV, Fischer HD. Association between tamsulosin and serious ophtalmic advers events in older men following catarct surgery. JAMA 2009; 301: 1991-6. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Allen D. Cataract. BMJ Clin Evid 2011; 2011: 0708. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Dortmund. Merkblätter und wissenschaftliche Begründungen zu den Berufskrankheiten der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV), zuletzt aktualisiert durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vom 22. Dezember 2014. Zugriff 24.1.2017. www.baua.de

- DGVU Formtexte für Ärzte: Ärztliche Anzeige bei Verdacht auf eine Berufskrankheit. www.dguv.de

- Mehrtens, G. Valentin, H. Schönberger, A. Arbeitsunfall und Berufskrankheit : rechtliche und medizinische Grundlagen für Gutachter, Sozialverwaltung S. 878ff. Berlin: Erich Schmidt Verlag 9: Auflage, 2017.