Zusammenfassung

- Definition:Maligne Erkrankung des hämatopoetischen Systems, ausgehend von Lymphoblasten, mit einem Anteil von über 25 % im Knochenmark.

- Häufigkeit:Bei Kindern macht die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) 85 % aller Leukämien aus und etwa 1/3 aller Malignomfälle. Die höchste Inzidenz tritt zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr auf. Danach nimmt die Häufigkeit ab, steigt aber nach dem 50. Lebensjahr wieder an.

- Symptome:Erstes Auftreten in der Regel subakut mit Anämie, Granulozytopenie und Thrombozytopenie, Abgeschlagenheit und Müdigkeit, Infektions- und Blutungsneigung.

- Befunde:Anämie, Schleimhaut- und Hautblutungen, anhaltende Infektionen, Lymphknotenschwellung, vergrößerte Leber/Milz, druckschmerzhafte Knochen

- Diagnostik:Das Differenzialblutbild zeigt gleichartige Lymphoblasten im peripheren Blut sowie Zytopenie der anderen Zelllinien. Die Diagnosesicherung erfolgt in der Knochenmarksbiopsie.

- Therapie:85 % der Kinder und 50 % der Erwachsenen können mithilfe einer adäquaten Chemotherapie geheilt werden; auch eine Strahlenbehandlung kann indiziert sein. Im Rezidivfall ist zur kurativen Behandlung in der Regel eine Hochdosisbehandlung mit allogener Stammzelltransplantation notwendig.

Allgemeine Informationen

Definition1

- Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL), auch akute lymphatische Leukämie, ist eine maligne Erkrankung des hämatopoetischen Systems, die von schnell wachsenden unreifen lymphatischen Zellen (Lymphoblasten) ausgeht.

- Abgrenzung vom lymphoblastischen Lymphom

- akute lymphoblastische Leukämie (ALL): > 25 % Lymphoblasten im Knochenmark

- lymphoblastisches Lymphom, auch Prolymphozyten-Leukämie: < 25 % Lymphoblasten im Knochenmark und fehlende leukämische Ausschwemmung

- Die reifzellige B-ALL wird der Gruppe der Burkitt-Leukämien/-Lymphome zugeordnet. Diese sind oft schnell progredient und brauchen eine besondere Behandlung.

Klassifikation

Nach WHO (2016)2

- B-lymphatische Leukämie/B-lymphatisches Lymphom

- B-lymphatische Leukämie/B-lymphatisches Lymphom, nicht näher bezeichnet

- B-lymphatische Leukämie/B-lymphatisches Lymphom mit wiederkehrenden genetischen Anomalien

- B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(9;22)(q34.1;q11.2);BCR-ABL1

- B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(v;11q23.3);KMT2A rearrangiert

- B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6-RUNX1

- B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit Hyperdiploidie

- B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit Hyperdiploidie

- B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(5;14)(q31.1;q32.3) IL3-IGH

- B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit t(1;19)(q23;p13.3);TCF3-PBX1

- Provisorische Entität: B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom, BCR-ABL1–like

- Provisorische Entität: B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit iAMP21

- T-lymphatische Leukämie/T-lymphatisches Lymphom

- Provisorische Entität: Early T-cell precursor lymphoblastische Leukämie

Häufigkeit

Gesamtinzidenz

- Jährliche Inzidenz Gesamtbevölkerung: 1,1/100.000

Im Kindesalter3

- Häufigste maligne Erkrankung im Kindesalter

- 85 % aller kindlichen Leukämien

- etwa 1/3 aller malignen Erkrankungen

- Bei Kindern unter 5 Jahren: 5,3/100.000, Häufigkeitsgipfel zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr

- Bei Kindern unter 15 Jahren: 3,3/100.000

Im Erwachsenenalter

- Mit zunehmendem Alter weiterer Rückgang, ab 50 wieder Zunahme der Häufigkeit

- Bei über 80-Jährigen: 2,3/100.000

Geschlechterverteilung

- Männliches Geschlecht etwas häufiger betroffen (1,4:1,0)

Ätiologie und Pathogenese

Pathogenese

- Genetische Veränderungen tragen zur leukämischen Transformation von hämatopoetischen Stammzellen bei, mit der Folge einer Zellfunktionsänderung.

- Die malignen Zellen verlieren die Fähigkeit zur Reifung und Differenzierung.

- Die unkontrollierte Proliferation führt dazu, dass die normalen Zellen im Knochenmark verdrängt werden und sich eine Zytopenie in einer oder mehreren Zelllinien entwickelt.

Prädisponierende Faktoren

- Chromosomenschäden, entweder kongenital (z. B. Trisomie 21) oder erworben (z. B. myelotoxische Chemikalien, Radioaktivität), erhöhen das Risiko für Leukämien.

- Einige wenige Betroffene haben früher Zytostatika oder Strahlenbehandlung bekommen.

ICD-10

- C91 Lymphatische Leukämie

- C91.0 Akute lymphatische Leukämie [ALL]

- C91.7 Sonstige lymphatische Leukämie

- C91.8 Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ

- C91.9 Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet

- C83.5 Lymphoblastisches Lymphom

- B-Zell-Vorläufer-Lymphom

- Lymphoblastisches B-Zell-Lymphom

- Lymphoblastisches Lymphom o.n.A.

- Lymphoblastisches T-Zell-Lymphom

- T-Zell-Vorläufer-Lymphom

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Typisches Erkrankungsbild mit aplastischer Anämie, Blutungsneigung und Infektanfälligkeit

- Zytopenie oder Panzytopenie, Blasten im peripheren Blut und stark vermehrt im Knochenmark

Differenzialdiagnosen

- Mononukleose

- Akute myeloische Leukämie

- Chronische lymphatische Leukämie

- Hodgkin-Lymphom

- Non-Hodgkin-Lymphom

Anamnese

- Meist subakuter Beginn mit:

- Abgeschlagenheit und Müdigkeit – Anämie

- häufige Infektionen – Granulozytopenie

- Blutungstendenz in Haut und Schleimhäuten – Thrombozytopenie.

- Einige Patient*innen haben:

- Kopfschmerzen

- Übelkeit und Erbrechen (meningeale Affektion)

- unscharfes Sehen

- Doppelbilder

- Ekzeme

- leukämische Meningitis

- Knochen- und Gelenkschmerzen

- Hodenschwellung

- Hautinfiltrate.

Klinische Untersuchung

- Oft reduzierter Allgemeinzustand

- Blässe, sonstige Anämiezeichen

- Hautblutungen: Petechien, Ekchymosen, Hämatome

- Langwierige Infektionen

- Lymphknotenschwellungen, lokalisierter oder fortgeschrittener Tumor

- Moderate Hepatosplenomegalie

- Schmerzempfindlichkeit bei der Palpation von Knochen, insbesondere Sternum und Tibia

Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis

- Differenzialblutbild

- typischer Befund: Lymphoblasten im peripheren Blut und Zytopenie in den sonstigen Zelllinien

- Dominanz von gleichartigen unreifen Lymphoblasten

- selten aleukämische Form der ALL: Leukopenie

- Harnsäure erhöht

Diagnostik bei Spezialist*innen

- Röntgen-Thorax in zwei Ebenen

- Mediastinaler Tumor?

- Sonografie – Zielregionen

- Abdomen

- Mediastinum

- Lymphknoten

- Hoden

- Fragestellung

- Organomegalie?

- Niereninfiltrate?

- Darminfiltrate?

- Thymusbefall?

- Pleurabefall?

- Perikarderguss?

Untersuchungen im Krankenhaus

- Knochenmarkaspirat und Knochenmarkbiopsie

- Evtl. Lymphknotenbiopsie

- CT, ggf. MRT oder PET von Thorax/Abdomen/Becken

- Liquordiagnostik

Indikationen zur Überweisung

- Bei Verdacht auf ALL unverzügliche diagnostische Abklärung und Therapie an einem hämatoonkologischen Zentrum

- Ein schneller Behandlungsstart innerhalb von 1–2 Tagen kann von entscheidender Bedeutung für die Prognose sein, insbesondere bei hoher Malignomlast.

Therapie

Therapieziele

- Ggf. vor Therapiebeginn

- Erhalt der Reproduktionsfähigkeit durch Kryokonservierung von Keimzellen

- Induktionstherapie

- komplette Remission durch Eradikation der Leukämiezellen mit Normalisierung von Blutbild und Knochenmark

- Rückgang der klinischen Symptome

- Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie

- Remission erhalten.

- ZNS-Befall verhindern.

- Palliation

- Symptome lindern.

- Lebensqualität verbessern.

Allgemeines zur Therapie

- Individuelle Behandlung nach:

- Phänotyp

- Genotyp

- Progressionsrisiko

- Lebensalter

- Induktionsphase mit Hochdosis-Zytostatika

- Anschließend zytostatische Konsolidierungsbehandlung zum Erhalt der Remission (Postremissionstherapie)

- Evtl. Strahlentherapie

- Evtl. allogene Stammzelltransplantation

- Bei Rezidiv ggf. neuere immuntherapeutische Ansätze

Risikobewertung

- Die Bewertung des individuellen Risikos der erkrankten Person ist von entscheidender Bedeutung für die Wahl der Therapie.

- Zum Diagnosezeitpunkt werden Erwachsene in zwei Risikogruppen (Rückfallrisiko) eingeteilt:

- Standardrisikogruppe

- Hochrisikogruppe.

- Kinder werden meistens in die Gruppen Standardrisiko, hohes Risiko und sehr hohes Risiko eingeteilt.

- Grundlagen der Risikobewertung sind u. a.:

- Alter

- klinische Behandlung

- Befunde, z. B. Knochenmarkuntersuchungen.

Hochspezialisierte Behandlung

- Die intensive zytostatische Behandlung einer akuten Leukämie ist sehr belastend, hat erhebliche Nebenwirkungen und kann schwere Komplikationen mit sich bringen. Die Behandlung ist von erfahrenen Hämatolog*innen in einer Spezialabteilung einzusetzen und zu leiten.

- Wenn bei einem jüngeren Erwachsenen das Rezidiv einer akuten Leukämie eintritt, ist eine Hochdosis-Chemotherapie in Kombination mit einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation in der Regel die einzige Behandlung mit kurativer Perspektive.

- Bei bestimmten Untergruppen der ALL und eindeutig erhöhtem Rezidivrisiko kann die Stammzelltransplantation auch in der ersten Remission indiziert sein.

- Tumorlyse-Syndrom

- massenhafter Tumorzell-Zerfall mit Freisetzung toxischer Konzentrationen von Harnsäure und Kalium

- Gefahr des Nierenversagens

- beim Burkitt-Lymphom/-Leukämie besonders hohes Risiko

- vorbeugend reichliche Flüssigkeitszufuhr (ca. 3.000 ml/m2/d)

- vor der Induktionstherapie: Vorphase-Therapie mit Dexamethason/Cyclophosphamid

- ggf. Allopurinol oder Rasburicase

Medikamentöse Therapie

- 85 % der Kinder und 50 % der Erwachsenen können mithilfe einer adäquaten Chemotherapie geheilt werden.

- Die zytostatische Induktionsbehandlung ist weniger myelosuppressiv als bei myeloischer Leukämie und führt nicht immer zu Knochenmarkaplasie.

- Während der Induktionsbehandlung: ZNS-Prophylaxe durchführen.

- Methotrexat intrathekal

- ggf. Kombination mit Cytarabin und einem Kortikosteroid

- ggf. Schädelbestrahlung

Rezidivierende und Refraktäre Erkrankung

- Ggf. weitere Induktionstherapie

- Immuntherapie

- Mit dem Anti-CD20-Antikörper Rituximab konnten die Behandlungsergebnisse beim Burkitt-Lymphom/-Leukämie und der B-Zell-Vorläufer ALL deutlich verbessert werden.4

- Der Anti-CD19-Antikörper Blinatumomab und das CD22-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Inotuzumab konnten bei Frührezidiven und refraktären Rezidiven der B-Vorläufer-ALL bessere Ergebnisse erzielt werden als mit der Standardchemotherapie.5-6

- Chimeric-Antigen-Receptor-T-Zellen (CAR-T): Herstellung ex vivo aus T-Zellen der an ALL erkrankten Person. Die Zellen werden mit einem einem Antigen-Rezeptor gegen Oberflächenmarker von Leukämiezellen sowie verschiedenen Signaltransduktions-Elementen versehen. Mit Tisagenlecleucel wurde 2018 das erste CAR-T-Therapeutikum zugelassen.7

Palliativbehandlung

- Schmerzen

- Übelkeit und Erbrechen

- Verstopfung

- Maligne Obstruktion

- Mundtrockenheit

- Mangelernährung und Dehydrierung

- Atembeschwerden

- Depression

- Angst

- Delir

Prävention

- ZNS-Prophylaxe unter der Induktionstherapie

- Prophylaxe des Tumorlyse-Syndroms

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Oft subakutes oder akutes Erstauftreten

- Oft stürmischer, zuweilen aber auch schleppender Verlauf

- Die meisten Betroffenen erreichen eine primäre Remission.

- Bei Rezidiven ist eine Heilung nur durch eine Knochenmarktransplantation zu erreichen.

Komplikationen

- Lebensbedrohliche Infektionen oder Blutungen

- Psychosoziale Nachwirkungen

- Der Erkrankungs- und Behandlungsprozess kann Schmerzen und Unwohlsein mit sich bringen, außerdem psychische Belastungen, die wiederum Angst, Depressivität, Trauer und Wut erzeugen können.

- Körperliche Veränderungen wie Gewichtsverlust oder -zunahme, Mondgesicht und Haarausfall führen zuweilen zu einem herabgesetzten Selbstwertgefühl und zu sozialer Isolation.

- Besondere Risikofaktoren mit negativen Spätfolgen (z. B. Lernschwierigkeiten in der Schule) sind eine Strahlenbehandlung und eine Behandlungszeit länger als 3 Jahre.

- Eine intrathekale Chemotherapie kann u. U. leichte kognitive Defizite nach sich ziehen.

Prognose

- Primäre Remission

- bei 90 % aller Erwachsenen und 95 % aller Kinder

- Postremissionstherapie

- Ist kurativ bei 30–50 % aller Erwachsenen und bei 60–80 % aller Kinder.

- Sekundäre Malignome

- Die Personen, die in ihrer Kindheit eine akute lymphatische Leukämie überlebten, haben – verglichen mit der Gesamtbevölkerung – ein etwa 14-mal so hohes Risiko für die Entwicklung einer sekundären Malignomerkrankung.

Prognostische Faktoren

- Sensitivität gegenüber Chemotherapie

- Variiert mit den genetischen Subtypen der ALL.

- Alter

- prognostisch hoch relevant

- Die Philadelphia-Chromosom-positive-ALL zeigt z. B. eine günstige Prognose bei Kindern von 1–9 Jahren, eine schlechtere Prognose bei Jugendlichen und eine sehr schlechte Prognose bei Erwachsenen.

- Über 60-Jährige haben meist eine schlechte Prognose; bei ihnen treten mehr behandlungsbedingte Komplikationen und Todesfälle auf.

Verlaufskontrolle

- Zu Beginn der ersten 3 Erhaltungszyklen (im 1. Jahr ungefähr alle 3 Monate) wird eine konventionelle Remissionsbewertung anhand des Blutausstrichs und Knochenmarkaspirats durchgeführt.

- Monatliche Kontrollen im 1. Jahr mit routinemäßigen hämatologischen Blutproben

- In den 2 nachfolgenden Jahren eine Kontrolle alle 3 Monate

Remissionskriterien

- Komplette Remission bei:

- Hb > 10 g/dl (> 6,2 mmol/l), Granulozyten > 1,5 x 109/l und Thrombozyten > 100 x 109/l

- keine Blasten im peripheren Blut, im Liquor oder in früher betroffenen extramedullären Lokalisationen

- im Knochenmark: normale trilineare Hämatopoese und Blasten < 5 %.

Rezidivkriterien

- > 5 % Blasten im Knochenmark

- Evtl. Blasten im Liquor oder in anderen extramedullären Lokalisationen

Nach Abschluss der Krankenhausbehandlung

- Nach allogener Stammzelltransplantation

- Rezidiverkennung

- Erkennung einer chronischen Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion (Graft-versus-Host-Disease)

- Diagnostik von Spätschäden

- Impfungen sind indiziert nach individueller Absprache mit der behandelnden Abteilung.

- Nach einer allogenen Stammzelltransplantation und hochdosierter Behandlung mit autologem Stammzellsupport (HMAS) kann eine vollständige Revakzination indiziert sein.

- Pneumokokken-Impfung nach 1 Jahr, danach alle 5 Jahre Antikörpertiter-Kontrolle und ggf. Auffrischung

- Vermeiden Sie Lebendvakzine und perorale Vakzine in den ersten 2 Jahren nach HMAS.

- Fatigue, chronische Müdigkeit

- subjektives Gefühl von Ermüdbarkeit und eingeschränkter Funktionskapazität; selbst nach Ruhe und Schlaf keine Besserung

- besonders häufig nach Strahlentherapie oder Zytostatikabehandlung

- Wird von vielen Betroffenen als die größte von allen behandlungsbedingten Belastungen erlebt.

- Behandlung

- Aufklärung über den Hintergrund der Beschwerden

- leichtes, individuelles Trainingsprogramm

- Spätfolgendiagnostik

- kardiologisch (Anthrazyklinkardiomyopathie)

- endokrinologisch (nach Alkylanzien und Strahlentherapie)

- hepatisch (nach Cytarabin oder Hepatitis)

- zerebral (nach Schädelbestrahlung)

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Lindernde Behandlung bei fortgeschrittener Krebserkrankung

- Was ist Palliativmedizin?

- Angstbehandlung in der Palliativmedizin

- Übelkeit und Erbrechen, Palliativmedizin

- Verstopfung, Palliativmedizin

- Mundbeschwerden in der Palliativmedizin

- Gewichtsverlust bei Krebs

- Depression in der Palliativmedizin

- Delir in der Palliativmedizin

Illustrationen

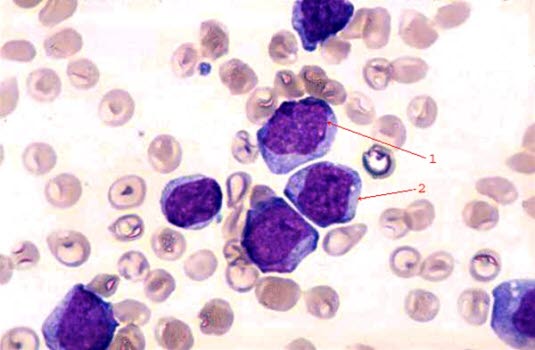

Leukämische Blasten: 1 großer Zellkern; 2 Zytoplasma

Quellen

Literatur

- Cortelazzo S, Ponzoni M, Ferreri AJM, Hoelzer D. Lymphoblastic lymphoma. Crit Rev Oncol Hematol 2011; 79: 330-43. PubMed

- Arber DA, Orazi A, Hasserjian R et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood 2016; 127:2391-2405. PMID: 27069254 PubMed

- Kaatsch P, Spix C, German Childhood Cancer Registry - Annual Report 2015 (1980-2014). Institute of Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics (IMBEI) at the University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, 2015. www.kinderkrebsregister.de

- Maury S, Chevret 1, Thomas X et al. Rituximab in B-Lineage Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2016 Sep 15; 375(11): 1044-53. pmid:27626518 PubMed

- Kantarjian HM, DeAngelo DJ, Stelljes M, et al. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med 2016; 375: 740-53. PMID: 27292104 PubMed

- Kantarjian HM, Stein AS, Bargou RC, et al. Blinatumomab treatment of older adults with relapsed/refractory B-precursor acute lymphoblastic leukemia: Results from 2 phase 2 studies. Cancer 2016; 122:2178-85. PMID: 27143254 PubMed

- European Medicines Agency. Kymriah. Human medicine European public assessment report (EPAR). last updated 29.10.2021 www.ema.europa.eu

Autor*innen

- Thomas M. Heim, Dr. med., Wissenschaftsjournalist, Freiburg