Zusammenfassung

- Definition:Die Otosklerose ist eine langsam progrediente degenerative spongiöse Knochenerkrankung, die das Schläfenbein, das knöcherne Labyrinth und somit die Cochlea befällt.

- Häufigkeit:Eine Otosklerose liegt bei ca. 0,5–1 % der Bevölkerung vor und setzt meist im frühen Erwachsenenalter ein.

- Symptome:Typisches Symptom ist eine allmählich zunehmende Schwerhörigkeit insbesondere bei niedrigen Frequenzen.

- Befunde:Bei der Durchführung der einfachen Hörtests ist der Rinne-Versuch im betroffenen Ohr negativ, im Weber-Versuch erfolgt eine Lateralisation zur betroffenen Seite hin. Der Gellé-Versuch zur Prüfung der Beweglichkeit der Gehörknöchelchen ist negativ, bei der Impedanzprüfung ist der Stapediusreflex nicht auslösbar.

- Diagnostik:Indizierte Untersuchungen umfassen Audiometrie, Tympanometrie, Impedanzuntersuchung und Ohrmikroskopie.

- Therapie:Wird initial mit einem Hörgerät behandelt, später chirurgisch.

Allgemeine Informationen

- Der Abschnitt basiert, sofern nicht anders gekennzeichnet, auf diesen Referenzen.1-2

Definition

- Die Otosklerose ist eine langsam progrediente degenerative spongiöse Knochenerkrankung, die das Schläfenbein sowie das knöcherne Labyrinth und somit die Cochlea befällt.

- Es kommt zu einer Knochenneubildung im knöchernen Labyrinth.

- Langfristig kann es dadurch zu einer Fixierung des Steigbügels (Stapes) an das ovale Fenster kommen.

- Bei ca. 80 % der Betroffenen tritt die Krankheit beidseitig auf.

Häufigkeit

- Prävalenz

- Von den Symptomen betroffen sind ca. 0,5–1 % der Bevölkerung.

- Geschlecht

- Frauen sind häufiger betroffen als Männer (im Verhältnis von ca. 1,5:1), mit einer Tendenz zur Aggravation während der Schwangerschaft.3

- Alter

- Das typische Manifestationsalter liegt bei 15–30 Jahren, aber es vergehen oft weitere 10–15 Jahre, bevor sich für die Patient*innen die Notwendigkeit ergibt, sich wegen des Hörverlustes behandeln zu lassen.3

Ätiologie und Pathogenese

Ätiologie

- Die Ätiologie der Otosklerose gilt als multifaktoriell, ist aber bislang ungeklärt.

- Die Otosklerose ist häufig ererbt.4

- Nach aktueller Forschung liegt bei bis zu 50 % der Patient*innen eine familiäre Disposition vor.

- Der Erbgang ist wahrscheinlich autosomal-dominant mit wechselnder Penetranz.

- Nicht selten ist nach einer Schwangerschaft ein schubweiser Hörverlust zu beobachten.

- Es gibt Unterschiede je nach ethnischer Herkunft.

- Umweltfaktoren

- Es wurden zahlreiche Kofaktoren vorgeschlagen wie veränderte Östrogen-Empfindlichkeit, Autoimmunerkrankung5, eine im Ohr lokalisierte chronische Masernvirusinfektion6 und gestörter Knochenstoffwechsel im Innenohr.7

Pathogenese

- Ablauf des gestörten Knochenstoffwechsels8

- otospongiöse Phase: Zunahme der Osteoklastenaktivität und intraossären Mikrovaskularisation

- Übergangsphase: Einlagerung von spongiösem Knochen durch Osteoblasten in Bereichen, die zuvor von Knochenresorption betroffen waren.

- Otosklerotische Phase: Spongiöser Knochen verdichtet sich und lässt zunehmend weniger Mikrozirkulation zu.

- Die Otosklerose im Schläfenbein hat eine Prädilektionsstelle in der Nische des ovalen Fensters.

- Dort treten die degenerativen Knochenveränderungen an die Oberfläche und kommen als neu gebildete Knochen zum Vorschein.

- Dies kann zu einer verminderten Beweglichkeit des Stapes und somit zu einem verminderten Hörvermögen bei der Luftleitung führen.

- Mit Progredienz der Erkrankung ist in manchen Fällen eine Beteiligung des Innenohrs zu beobachten, die zu einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Schwerhörigkeit führt.

ICPC-2

- H83 Otosklerose

ICD-10

- H80 Otosklerose

- H80.0 Otosklerose mit Beteiligung der Fenestra vestibuli, nicht obliterierend

- H80.1 Otosklerose mit Beteiligung der Fenestra vestibuli, obliterierend

- H80.2 Otosclerosis cochleae

- H80.8 Sonstige Otosklerose

- H80.9 Otosklerose, nicht näher bezeichnet

Diagnostik

- Der Abschnitt basiert, sofern nicht anders gekennzeichnet, auf diesen Referenzen.1-2

Diagnostische Kriterien

- Schallleitungs- oder kombinierte Schwerhörigkeit, oft asymmetrisch

- Die Folgen einer Otitis (Narbenbildung, träge Mittelohrmechanik) sollten differenzialdiagnostisch ausgeschlossen werden.

- Impedanzuntersuchung: Stapediusreflex ist nicht auslösbar oder invertiert.

Differenzialdiagnosen

- Presbyakusis

- Chronische Mittelohrentzündung

- Kongenitale Schwerhörigkeit

- Abgelaufene Otitis

Anamnese

- Langsam zunehmende Schwerhörigkeit, die am deutlichsten bei niedrigen Frequenzen ausgeprägt ist.

- z. B. beim Hören von männlichen Stimmen oder Vokalen

- Manche Patient*innen leiden periodisch an einem leichten, uncharakteristischen Schwindel.

- Viele Patient*innen zeigen einen Tinnitus von unterschiedlicher Ausprägung.

- Bilaterale Otosklerose bei ca. 80 % der Patient*innen

Klinische Untersuchung

- Das Hörvermögen kann initial physiologisch oder herabgesetzt sein.

- Schwindel und/oder Tinnitus sind mögliche Begleitsymptome.

- Die Otoskopie zeigt ein unauffälliges Trommelfell.

- Pathognomischer Befund kann das sog. „Schwartze-Zeichen“ sein, ein rötlicher Bezirk, der als Ausdruck einer aktiven Entzündung durch das Trommelfell schimmert.

- Im Weber-Versuch (schwingende Stimmgabel wird auf die Mitte des Kopfes aufgesetzt und Patient*in gefragt, ob und in welchem Ohr der Ton lauter gehört wird) zeigt eine Lateralisation zum erkrankten Ohr hin (dort wird der Ton lauter gehört).

- Rinne-Versuch ist negativ, das heißt, dass die Knochenleitung besser ist als die Luftleitung.

- Schwingende Stimmgabel wird zunächst auf den Processus mastoideus aufgesetzt, Patient*in wird gebeten, Bescheid zu geben, wenn der Ton nicht mehr hörbar wird.

- Ohne neu anzuschlagen, wird die dann immer noch schwingende Stimmgabel vor das Ohr gehalten (Luftleitung).

- Physiologisch wird der Ton wieder gehört, sobald die Stimmgabel vor das Ohr gehalten wird und ist somit „Rinne-positiv“.

- Wird der Ton vor dem Ohr nicht mehr gehört, ist der Test „Rinne-negativ“ (typisch für fortgeschrittene Otosklerose).

Erweiterte Diagnostik in der HNO-Praxis/Radiologie

- Audiometrie

- Tympanometrie, um eine sekretorische Otitis media auszuschließen.

- Der Gellé-Versuch zur Prüfung der Beweglichkeit der Gehörknöchelchen ist negativ (gleichbleibende Hörfähigkeit mit oder ohne Überdruck im äußeren Gehörgang in der Knochenleitung).

- Bei der Impendanzprüfung ist der Stapediusreflex nicht auslösbar.

- Eine Ohrmikroskopie ist zusätzlich empfehlenswert.

- Eine Computertomografie kann Knochenveränderungen sehr sensitiv nachweisen.

Therapie

- Der Abschnitt basiert, sofern nicht anders gekennzeichnet, auf diesen Referenzen.1-2

Therapieziele

- Erhalt bzw. Verbesserung des Hörvermögens

Allgemeines zur Therapie

- Hörgeräteversorgung

- Operative Versorgung

- generell zurückhaltende Empfehlung gegenüber einer bilateralen Operation

Medikamentöse Therapie

- Medikamentös besteht keine kausale Therapieoption.

- Orale Natriumfluoridlösung wurde in der Vergangenheit diskutiert, zeigte jedoch keinen nachweisbaren Effekt, daher besteht keine Empfehlung.

Operative Therapie

- Die operative Therapie der Otosklerose besteht in der Stapedotomie.

- Oberbau (Rest des Gehörknöchelchens) wird entfernt, während die Fußplatte des Steigbügels (Stapes) belassen wird.

- Anschließend wird ein kleines Loch in die Fußplatte gebohrt.

- Zwischen dem Amboss und diesem Loch wird eine Prothese eingepasst, die den mit dem umgebenden Knochen verwachsenen Steigbügel überbrückt und so die Übertragung des Schalls in das Innenohr verbessert.

- Verbesserung des Hörvermögens in ca. 90 % der Fälle

- Grundsätzlich kann operiert werden, sobald der Stimmgabeltest nach Rinne negativ angegeben wird.

- In 60 % der Fälle ist nach der Operation lediglich eine Schallleitungskomponente von 10 dB vorhanden und somit Normalhörigkeit gegeben (bis 20 dB = Normalhörigkeit).

- Sowohl vor als auch nach der Operation wird stets eine Ton- und Sprachaudiometrie vorgenommen, da diese Standard-Hörtests gut geeignet sind, um das Resultat dieser Form von Mittelohrchirurgie zu evaluieren.

- Die Stapedotomie liefert ausgezeichnete Resultate bei mehr als 90 % der Eingriffe. In ca. 0,5 % der Fälle kommt es zu einer postoperativen Taubheit. Knapp 10 % benötigen eine Reoperation.

- Die Resultate otochirurgischer Eingriffe hängen von der Erfahrung der Operateur*innen ab.

- Cochlea-Implantate können in fortgeschrittenen Stadien erwogen werden.

- Der Hörgewinn ist nach einer Operation häufig permanent.

Weitere Therapien

- Die Alternative zur Operation ist die Hörgeräteversorgung, die bei geringfügigem Hörverlust einen Ausgleich schaffen kann.

Verlauf, Komplikationen und Prognose

- Der Abschnitt basiert, sofern nicht anders gekennzeichnet, auf diesen Referenzen.1-2

Verlauf

- Fast immer allmählich zunehmende Schallleitungsschwerhörigkeit

- Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann auch das eigentliche Hörorgan, die Cochlea (Schnecke) betroffen sein.

- Die Entwicklung von Tinnitus und oder Schwindel ist möglich.

Komplikationen

- Das Risiko für postoperative Taubheit am betroffenen Ohr liegt bei ca. 0,5 % und für permanenten Schwindel bei unter 1 %.

- Negative Auswirkungen durch die Erkrankung auf Lernen, psychisches und physisches Befinden sind möglich.

Prognose

- Der Grad der Schwerhörigkeit wird ohne Therapie fast immer voranschreiten.

- In Einzelfällen kann es zu einer neurogenen Schwerhörigkeit kommen, die vermutlich auf degenerative Prozesse in der Cochlea zurückzuführen ist.

Verlaufskontrolle

- Die Häufigkeit der Verlaufskontrollen sollte HNO-ärztlich festgelegt werden.1-2

- regelmäßige Überprüfung des Hörvermögens

- Bei ausbleibender Besserung durch ein Hörgerät sollte eine operative Therapie erwogen werden.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

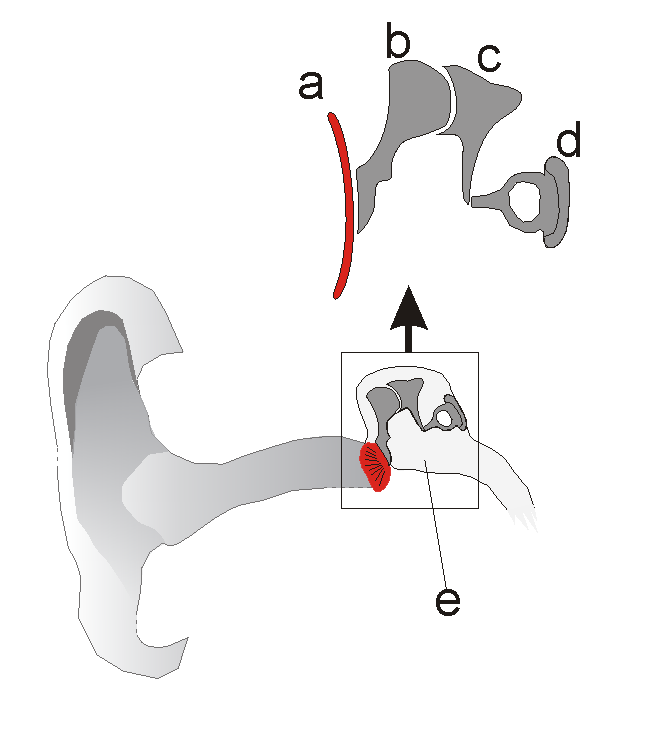

Gehörknöchelchen: a) Trommelfell (Membrana tympani) (rot), b) Hammer (Malleus), c) Amboss (Incus), d) Steigbügel (Stapes), e) Mittelohr (Auris media)

Quellen

Literatur

- Batson L, Rizzolo D. Otosclerosis: An update on diagnosis and treatment. JAAPA. 2017 Feb;30(2):17-22. doi: 10.1097/01.JAA.0000511784.21936.1b. PMID: 28060022. journals.lww.com. journals.lww.com

- Quesnel AM, Ishai R, McKenna MJ. Otosclerosis: Temporal Bone Pathology. Otolaryngol Clin North Am. 2018 Apr;51(2):291-303. doi: 10.1016/j.otc.2017.11.001. Epub 2018 Feb 3. PMID: 29397947. www.sciencedirect.com. www.sciencedirect.com

- Niedermeyer HP, Hausler R, Schwub D et al. Evidence of increased average age of patients with otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 17-24. PubMed

- Thys M, Van Den BK, Iliadou V et al. A seventh locus for otosclerosis, OTSC7, maps to chromosome 6q13-16.1. Eur J Hum Genet 2007; 15: 362-8. PubMed

- Niedermeyer HP, Becker ET, Arnold W. Expression of collagens in the otosclerotic bone. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 45-9. PubMed

- Niedermeyer HP, Gantumur T, Neubert WJ et al. Measles virus and otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 86-92. PubMed

- Sorensen MS, Frisch T, Bretlau P. Dynamic bone studies of the labyrinthine capsule in relation to otosclerosis. Adv Otorhinolaryngol 2007; 65: 53-8. PubMed

- Rudic, M. , Keogh, I. , Wagner, R. , Wilkinson, E. , Kiros, N. , Ferrary, E. , Sterkers, O. , Bozorg Grayeli, A. , Zarkovic, K. & Zarkovic, N. (2015). Hearing Research, 330 , 51-56. doi: 10.1016/j.heares.2015.07.014. https://oce.ovid.com. oce.ovid.com

Autor*innen

- Moritz Paar, Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Münster/W.