Was ist die Cochlea?

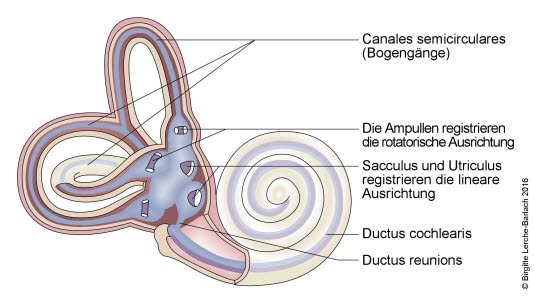

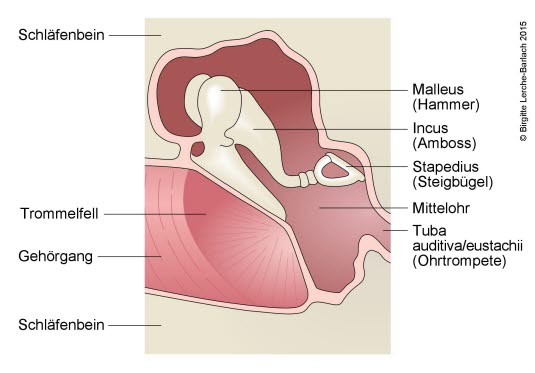

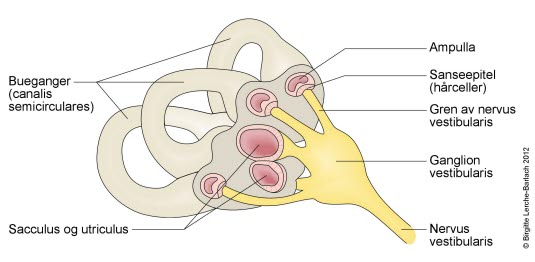

Die Gehörorgane bestehen aus dem Außenohr, dem Gehörgang, den Gehörknöchelchen, der Gehörschnecke (Cochlea), dem Hörnerv und dem Hörzentrum im Gehirn (siehe Abbildung). Ein Laut (Schallwellen) wird vom Außenohr erfasst, und die Schallwellen setzen das Trommelfell in Bewegung. Auf der Innenseite des Trommelfells (siehe Abbildung) sitzt der „Hammer“ am Trommelfell fest. Die Bewegungen im Trommelfell werden auf diese Weise über die Gehörknöchelchen „Hammer“, „Amboss“ und „Steigbügel“ zur Gehörschnecke (Cochlea) weitergeleitet. Im Inneren der Cochlea befindet sich Lymphflüssigkeit und eine längliche Membran (Basilarmembran). Wenn Lymphflüssigkeit in Bewegung gesetzt wird, beginnen Teile der Membran damit, im Takt mit der Bewegung zu schwingen. Die einzelnen Bereiche der Membran reagieren auf bestimmte Töne (Frequenzen), zum Beispiel auf hohe oder tiefe Töne. Wenn bestimmte Bereiche der Basilarmembran in Schwingung versetzt werden, löst dies elektrische Impulse aus. Diese Impulse werden über den Hörnerv in das Gehirn weitergeleitet, wo sie dazu führen, dass wir Laute wahrnehmen.

|

|

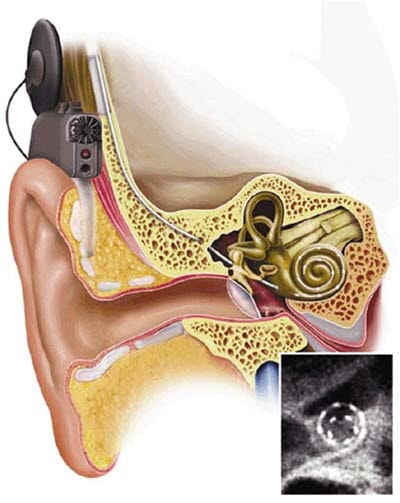

Was ist ein Cochlea-Implantat?

Ein Cochlea-Implantat ist ein kleines, komplexes, elektronisches Gerät, das dafür sorgt, dass Gehörlose oder Personen mit stark eingeschränktem Hörvermögen Töne wahrnehmen können. Das Implantat besteht aus einem äußeren, sichtbaren Teil, der hinter dem Ohr getragen wird, und einem nicht sichtbaren Teil (einem Implantat), das unter der Haut eingesetzt wird. Das Gerät besteht aus folgenden Teilen:

- einem Mikrofon, das Geräusche aus der Umgebung aufnimmt

- einem Sprachprozessor, der Geräusche aus dem Mikrofon auffängt und diese auf viele unterschiedliche Frequenzen verteilt

- einem Sender und Empfänger/Stimulator, der Signale von dem Sprachprozessor empfängt und diese in elektrische Impulse umwandelt

- einem Elektrodenbündel, das aus vielen einzelnen Elektroden besteht, die ihre jeweilige Frequenz aus dem Stimulator übertragen und diese an unterschiedliche Bereiche des Hörnervs weiterleiten

Die Elektroden können daher die Fasern des Hörnervs für mehrere verschiedene unterschiedliche Frequenzbereiche stimulieren. Wenn die Gehörnervenfasern unbeschädigt sind, kann das Gehirn das Klangmuster sozusagen ablesen und erkennen. Das Signal wird jedoch deutlich gröber und ungenauer als beim natürlichen Gehör, da im gesunden Ohr viel mehr verschiedene Frequenzbereiche zur Verfügung stehen und die Verarbeitung der Geräusche viel genauer möglich ist. Personen mit Cochlea-Implantat erhalten somit kein normales Gehör. Damit sie jedoch im Alltag einen möglichst großen Nutzen von dem Gerät haben, sind eine genaue Einstellung und regelmäßige Anpassungen des Geräts durch den Facharzt sowie ein Hör-Training des Patienten entscheidend. Es dauert immer einige Zeit, bis sich die Patienten an die vereinfachten Klangimpulse gewöhnt haben.

|

|

Das Cochlea-Implantat ist eine relativ neue Technologie, die ständig weiterentwickelt wird. Komplikationen bei der Implantation sind selten.

Indikationen

Grundsätzlich können Patienten von einem Cochlea-Implantat einen Nutzen haben, wenn sie gehörlos oder stark schwerhörig sind, der Hörnerv selbst aber noch intakt ist. Vor dem Eingriff erfolgen ganz verschiedene, genaue Untersuchungen um zu überprüfen, ob die Implantation technisch möglich, funktionell sinnvoll und ein positiver Effekt zu erwarten ist.

Sowohl Kinder mit angeborener Taubheit als auch später gehörlos gewordene Menschen können von Cochlea-Implantaten profitieren. Bei Menschen, die erst im Verlauf ihres Lebens gehörlos geworden sind, haben sich die fürs Hören erforderlichen Nervenbahnen und das Hörzentrum im Gehirn zuvor bereits gebildet. Bei diesen Menschen wird das Hörvermögen nach der Operation meist leichter wiederhergestellt. Von Geburt an gehörlose oder schwerhörige Kinder sind jedoch auf ein Cochlea-Implantat (oder eine andere Art von Hörgerät) innerhalb der ersten Lebensjahre angewiesen, damit sich die Funktion von Hörnerv und den entsprechenden Hirnstrukturen entwickeln kann.

Zeitpunkt der Operation

Das Gehirn entwickelt sich in den ersten Lebensjahren. Dies gilt auch für die Entwicklung des Hörzentrums. Durch Klangstimulation reifen Nervenbahnen und Zentren im Gehirn, die Klangeindrücke interpretieren, so dass wir Klänge erleben können. Diese Entwicklung dauert etwa bis zum 4. Geburtstag an.

Bei angeborener Taubheit und dem Einsetzen eines Cochlea-Implantats vor dem 3. bis 4. Lebensjahr ist das Kind zwar schwerhörig, unter der Voraussetzung eines entsprechenden, täglichen Sprachtrainings können aber ein guter Spracherwerb und ein gutes Sprachverstehen erreicht werden. Die besten Erfolge werden erzielt, wenn das Cochlea-Implantat vor dem 1. Lebensjahr eingesetzt wird. Wird das Cochlea-Implantat erst deutlich nach dem 4. Geburtstag eingesetzt, ist die Entwicklung einer genaueren Hörfunktion deutlich erschwert, oft können die Betroffenen nur zwischen Geräuschen und Stille unterscheiden.

Ergebnisse

Eine frühzeitige Operation vor dem 4. Lebensjahr in Kombination mit einem entsprechenden, täglichen Sprachtraining sind bei Kindern mit Cochlea-Implantat sehr wichtige Voruassetzungen für einen guten Sprachentwicklung. Taub geborene Kinder erhalten Cochlea-Implantate möglichst zwischen dem 8. und 12. Lebensmonat. Taub Geborene mit Implantat entwickeln oft ein gutes Sprachverstehen. Viele Kinder mit Implantaten besucht zwei Jahre nach der Operation einen gewöhnlichen Kindergarten.

Das Erlernen der Gebärdensprache kann den aktiven Gebrauch der leicht eingeschränkten Hörfunktion verdrängen, die durch das Implantat erzielt wird, und somit die Reifung des Hörzentrums im Gehirn beeinträchtigen. Meist wird daher empfohlen, gehörlose Kinder frühzeitig zu operieren und täglich über einen langen Zeitraum Sprachstimulierung und Sprachtraining zu fördern. Bei Kindern, die stark von dem Implantat profitieren, wird eine rasche Sprachentwicklung erwartet, die die Gebärdensprache übertrifft, was dazu führt, dass diese Kinder gesprochene Sprache als „erste Sprache“ einsetzen. Je nachdem wie gut das Kind Sprache per Cochlea-Implantat verstehen kann, wird eine eventuell einmal erlernte Gebärdensprache weniger wichtig. Für manche Kinder jedoch ist das Zusammenspiel aus gehörter Sprache und Gebärdensprache hilfreich. Eine individuelle Beratung und Betreuung ist gerade bei kleinen Kindern zu empfehlen, um eine möglichst positive Entwicklung zu ermöglichen.

Training und Erlernen

Nach der Implantation des Cochlea-Implantats erschienen die ersten gehörten Geräusche meist chaotisch und können schlecht zugeordnet werden. Zunächst wird der Facharzt zusammen mit dem Patienten die Empfindlichkeit des Geräts und Weiterleitung der Geräusche durch den Schallprozessor sorgfältig individuell einstellen und anpassen. Das Interpretieren und Erleben von Klangeindrücken muss konzentriert geübt und erlernt werden. Nach und nach werden die Betroffenen feststellen, dass sich das Klangerlebnis verändert. Das Gehirn braucht jedoch Zeit, um die Wahrnehmung der neuen Klangeindrücke zu erlernen, daher ist ein mehrmonatiges, tägliches Training erforderlich, um einen optimalen Nutzen aus dem Implantat ziehen zu können. Außerdem werden regelmäßige Kontrollen beim Hörgeräteakustiker und auch beim Facharzt vorgenommen, um ggf. auch die Funktion des Implantats immer wieder neu anzupassen.

Anwendung von Cochlea-Implantaten in Deutschland

Derzeit gibt es weltweit rund 400.000 Personen mit einem Cochlea-Implantat. Rund 40 Co% der Träger sind Kinder. Die technischen Details, Funktion und auch Aussehen von Cochlea-Implantaten werden ständig weiterentwickelt. Nutzern stehen zudem weitere Geräte zur Verfügung, zum Beispiel ein externes Mikrofon etwa für Gespräche mit mehreren Teilnehmern.

Ist der Einsatz eines Cochlea-Implantats nicht möglich, weil der Hörnerv selbst ebenfalls geschädigt ist, gibt es inzwischen auch Implantate, die in tiefer gelegenden Regionen des Gehirns implantiert werden und einen Höreindruck erzeugen können.

Weitere Informationen

- Schwerhörigkeit bei Kindern – Informationen für ärztliches Personal

- Schwerhörigkeit bei Älteren – Informationen für ärztliches Personal

Autoren

- Susanne Meinrenken, Dr. med., Bremen