Zusammenfassung

- Definition:Substanzdefekt der Haut und Unterhaut als Folge einer fortgeschrittenen peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK).

- Häufigkeit:Anteil am chronischen Ulcus cruris ca. 15 %.

- Symptome:Arterielle Ulzera sind häufig schmerzhaft.

- Befunde:Prädilektionsstellen sind die Akren der Füße und der distale Unterschenkel. Ulzera sind häufig klar umschrieben (wie „ausgestanzt“) und relativ tief.

- Diagnostik:Diagnostik im Hinblick auf PAVK: Knöchel-Arm-Index, Farbduplex-Sonografie, Angiografie (CT, MR, DSA).

- Therapie:Therapie der PAVK, lokale Wundbehandlung.

Allgemeine Informationen

Definition

- Unter Ulcus cruris versteht man allgemein einen Substanzdefekt der Haut und Unterhaut des Unterschenkels, der bis zum Knochen reichen kann.

- Das Ulcus cruris arteriosum im Speziellen ist Folge einer fortgeschrittenen peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK).

Häufigkeit

- Prävalenz

- Ulcus cruris arteriosum umfasst ca. 15 % der Fälle von Ulcus cruris.

- Die Prävalenz des chronischen Ulcus cruris liegt insgesamt bei ca. 0,5–1,0 %.

- Alter

- mit dem Alter zunehmend, besonders ab dem 65.–70. LJ

- Durchschnittsalter zwischen 75 und 80 Jahren

- Geschlecht

- bei Männern etwas häufiger als bei Frauen

Ätiologie und Pathogenese

Ätiologie

- Ursächliche Erkrankung ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK).

- Die PAVK wiederum ist zu ca. 95 % atherosklerotisch bedingt, die restlichen 5 % verteilen sich auf seltenere Ursachen wie Vaskulitiden.

- Die wichtigsten Risikofaktoren für das Entstehen einer PAVK sind Rauchen und Diabetes mellitus.

Pathogenese

- Eine arteriell bedingte Ischämie der Haut bis zur Ulzeration kann verursacht werden durch:

- progrediente Atherosklerose

- arterielle Embolisation.

- Insbesondere im Alter besteht eine leichtere Verletzbarkeit der Haut mit schlechterer Wundheilung, u. a. durch:

- verringerte antioxidative Kapazität

- Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften des Hautbindegewebes

- Abnahme der dermalen Gefäßdichte und der Gefäßkaliber.

- Das arterielle Ulkus stellt das Endstadium der chronischen PAVK dar.

- Bei einem Teil der Patient*innen mit PAVK besteht ein Diabetes mellitus mit Neigung zu neuropathischen Ulzera, sodass auch ein gemischtes Ulkus („neuroischämisches Ulkus“) vorliegen kann.

Klinisches Bild

- Im Rahmen der PAVK häufig Claudicatio intermittens und schließlich Ruheschmerz

- Zunahme der Beschwerden meist nach Hochlagerung der Beine

- Pulse vermindert oder fehlend

- Schlanke Füße und Unterschenkel

- Distale Unterschenkel oft blass und kühl

- Trockene, glänzende, teilweise haarlose Haut („Tibiaglatze“)

- durch verminderte Oxygenierung evtl. auch livide-zyanotisch

- Brüchige, hypertrophe Nägel

- Häufige Eigenschaften arterieller Ulzera:

- meist nekrotisch und tief

- keine Granulation

- geringe Blutungsneigung

- schmerzhaft.

- Neigung zur begleitenden Weichteilinfektion

Prädilektionsstellen

- Prädilektionsstellen für die Ulzera sind Endbereiche arterieller Äste oder Stellen erhöhten lokalen Drucks.

- Ulzerationen liegen distaler als beim venösen Ulkus.

- Oft im Bereich der Akren (Zehen, Ferse) oder interdigital

- Die Bezeichnung Ulcus cruris ist hier streng genommen nicht korrekt.

- Bei Lokalisation an den Unterschenkeln sind häufig betroffen (insbesondere nach Minimaltrauma):

- Region um den Außenknöchel

- Schienbeinkante.

Prädisponierende Faktoren

- Rauchen

- Diabetes mellitus

- Hypercholesterinämie

- Arterielle Hypertonie

- Alter

- Schlechte Haut- und Fußpflege

ICPC-2

- S97 Chronische Ulzeration Haut

ICD-10

- I70 Arteriosklerose

- I70.24 Becken-Bein-Typ mit Ulceration

- E10.75 Diabetes mellitus Typ 1 mit diabetischem Fuß

- E11.75 Diabetes mellitus Typ 2 mit diabetischem Fuß

- L97 Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert

- L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert

- L98.4 Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Klinischer Befund

- Nachweis einer PAVK

Differenzialdiagnosen

- Ulcus cruris venosum (chronisch-venöse Insuffizienz)

- Neuropathisches Ulkus (Diabetes mellitus)

- Ulcus mixtum (venös-arteriell)

- Druckulkus (Dekubitus)

- Vaskulitis

- Traumatisches Ulkus

- Malignes Ulkus

- Pyoderma gangraenosum

- Exulzeriertes Lymphödem

- Ulcus hypertonicum Martorell

- Ulzerierende Necrobiosis lipoidica

- Kalziphylaxie (chronische Nierenkrankheit)

Anamnese

- Ulzeration

- Lokalisation

- Größe

- erstmaliges Auftreten, Rezidiv

- Progredienz

- Schmerzen

- Symptome der PAVK

- Claudicatio intermittens

- Ruheschmerz

- lageabhängiger Schmerz (Zunahme beim Hochlagern)

- Komorbiditäten, Risikofaktoren

- bekannte PAVK

- Rauchen

- Diabetes mellitus

- Hypercholesterinämie

- arterielle Hypertonie

- Immobilisation

- Vorgeschichte

- Diagnostik auf PAVK

- Therapie einschließlich Interventionen/Operationen hinsichtlich PAVK

- bisherige Wundbehandlung

Klinische Untersuchung

Gefäßstatus

- Zu Details der Beurteilung des Gefäßstatus siehe Artikel PAVK.

- Inspektion der Haut

- Palpation der Pulse

- Auskultation (Aorta, Beckenarterien)

- Ratschow-Test

- Siehe Tabelle Abgrenzung der PAVK von der Neuropathie (klinische Untersuchung).

Ulkus

Arterielle Ulzera

- Häufigste Lokalisationen sind Füße oder unteres Drittel des Unterschenkels.

- Am Fuß meist über Zehengelenken, Fersenbereich

- Am Unterschenkel ist meist Vorderseite des Unterschenkels (Tibiakante) oder der Malleolus lateralis betroffen.

- Häufig klar umschrieben, wie „ausgestanzt“, relativ tief

- Ulkusgrund blutet in der Regel nicht.

- Oberfläche gelblich-bräunlich bis grau-schwarz, häufig nekrotisch

- In der Regel kein Granulationsgewebe

Arterielle Ulzera

Arterielle Ulzera - Evtl. freigelegte Sehnen, Muskeln, Knochen

- Umgebende Haut kalt und bleich

- Bei rein arteriellen Ulzera kein Ödem

Ergänzende Untersuchungen

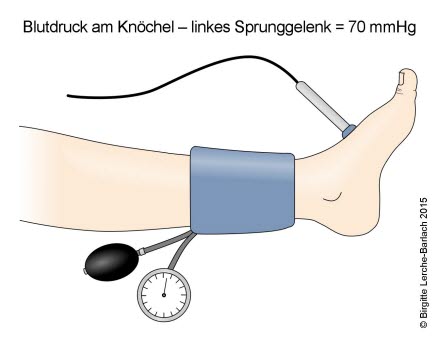

Knöchel-Arm-Index (ABI)

- Bestimmung des Knöchel-Arm-Index (ABI = Ankle Brachial Index)

- Siehe Tabelle ABI-Kategorien zur Abschätzung des PAVK-Schweregrades.

Labor

Diagnostik bei Spezialist*innen

Farbduplex-Sonografie

- Methode der 1. Wahl in der Gefäßdiagnostik der Becken- und Beinarterien

MR-Angiografie, CT-Angiografie oder digitale Subtraktionsangiografie

- Falls ergänzende Untersuchungen nach Duplex-Sonografie nötig sind.

Transkutane Sauerstoffmessung

- Untersuchung zur Einschätzung des Amputationsrisikos bei kritischer Ischämie

Therapie

Therapieziele

- Wundheilung

- Verbesserung der Perfusion durch Behandlung der Grunderkrankung, Erhalt der Extremität

Allgemeines zur Therapie

- Zentrale Bestandteile der Therapie sind:

- Ergänzend ist eine adäquate Schmerztherapie elementar.

- Die Versorgung der Patient*innen sollte zentral gesteuert werden (z. B. durch Hausärzt*innen).

- Insbesondere ältere Patient*innen bedürfen der Versorgung durch ein Netzwerk von Hausärzt*innen, Spezialist*innen und Pflegediensten.

Spezielle Therapie

Therapie der PAVK

- Zu Details der Therapie siehe Artikel Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK).

- Schwerpunkte der Behandlung sind abhängig vom klinischen Stadium; im Stadium III und IV nach Fontaine steht der Gliedmaßenerhalt im Vordergrund.

- Bestandteile der PAVK-Therapie sind grundsätzlich:

- Behandlung der Risikofaktoren

- strukturiertes Gehtraining

- Thrombozytenaggregationshemmung

- vasoaktive Substanzen

- interventionelle/operative Revaskularisation

- Wundbehandlung.

- Bei geriatrischen, insbesondere bettlägerigen, Patient*innen sollten periinterventionelles/-operatives Risiko und der erwartete Nutzen besonders sorgfältig abgewogen werden.

Lokale Wundbehandlung

- Zu Details der Wundversorgung1 siehe die Artikel:

- Allgemeine Ziele der Lokalbehandlung sind:

- Schaffung lokaler Bedingungen, die die Abheilung der Wunde ermöglichen.

- Schaffung eines Wundgrundes, der frei von avitalen Belägen, Fremdkörpern, Belägen und Detritus ist.

- Prophylaxe von Entzündung und Infektionserkrankung

- Herstellung und Erhaltung eines optimal feuchten Wundmilieus

- Schutz des Wundrandes und der Umgebung (z. B. vor Mazeration).

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Komplikationen

- Gangrän und Amputation

Prognose

- Chronische Wundheilungsstörungen sind gekennzeichnet durch:

- hohen Krankheitswert

- große Einbußen an Lebensqualität.

- Die durchschnittliche Abheilungsdauer des Ulcus cruris arteriosum beträgt unter den Bedingungen einer Wundsprechstunde (größtenteils von Hausärzt*innen- und Spezialist*innen zugewiesene Patient*innen) 6,5 Monate.

- in 3 Monaten abgeheilt 33 %

- in 6 Monaten abgeheilt 44 %

- Längere Abheilungsdauer als beim venösen Ulkus

- Patient*innen mit Ulcus cruris arteriosum müssen häufiger hospitalisiert werden als Patient*innen mit venösem Ulkus oder Ulkus anderer Ursache.

Verlaufskontrolle

- Die Wundbeurteilung im Rahmen des Heilungsverlaufs sollte regelhaft erfolgen und bei jeder Veränderung mit therapeutischer Konsequenz.

- Die Durchführung der therapeutischen Maßnahmen sollte immer dokumentiert werden.

- Die Intervalle der Verbandwechsel sollten der Grunderkrankung, den Erfordernissen der Wunde und den Bedürfnissen und Zielen der betroffenen Person angepasst werden.

- Die Erhebung von Schmerzen sowie deren Therapie sollten im Verlauf dokumentiert und evaluiert werden.

- Ist 6 Wochen nach Beginn einer leitliniengerechten Behandlung keine Heilungstendenz erkennbar, soll das Vorliegen anderer Ursachen für die fehlende Heilungstendenz differenzialdiagnostisch abgeklärt werden. Hierzu soll im Zweifel eine zweite Meinung eingeholt werden.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

Arterielle Ulzera

Arterielles Ulkus: Der Grund eines ischämischen Ulkus blutet in der Regel nicht.

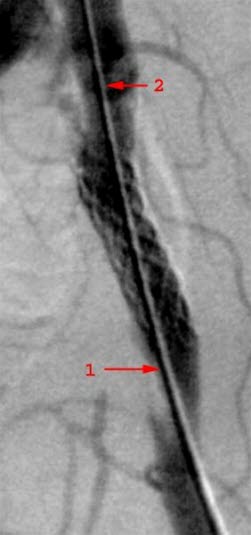

Angiografischer Nachweis einer Beckenarterienstenose (1)

Die rote Markierung kennzeichnet eine Arterienstenose, die mit einem Stent (1) behandelt wurde. (2) zeigt den Katheter.

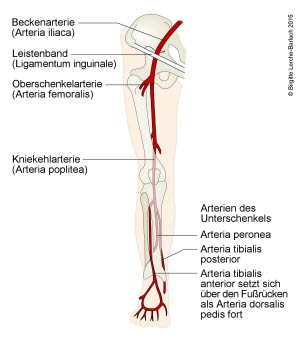

Beinarterien

Blutdruckmessung am Knöchel

Quellen

Literatur

- Rüttermann M, Maier-Hasselmann A, Nink-Grebe B, Burckhardt M: Clinical Practice Guideline: Local treatment of chronic wounds in patients with peripheral vascular disease, chronic venous insufficiency and diabetes. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(3): 25–31. www.aerzteblatt.de

Autor*innen

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.