Zusammenfassung

- Definition:Dilatation und/oder Hypertrophie sowie ggf. Dysfunktion des rechten Ventrikels als Folge einer pulmonalen Hypertonie.

- Häufigkeit:Vorliegen bei ca. 5–10 % der Herzerkrankungen.

- Symptome:Belastungsdyspnoe, Müdigkeit, Leistungsintoleranz, Husten, Angina, Synkope.

- Befunde:Halsvenenstauung, periphere Ödeme, auskultatorisch 3. Herzton und Geräusche von Trikuspidalklappeninsuffizienz/Pulmonalklappeninsuffizienz.

- Diagnostik:Echokardiografische Erfassung von Größe, Hypertrophie und Funktion des rechten Ventrikels sowie Abschätzung des pulmonalarteriellen Drucks. Ergänzende Untersuchungen zur Abklärung der pulmonalen Hypertonie (Spirometrie, HR-CT, Lungenszintigrafie, Labor inklusive BGA, Rechtsherzkatheter).

- Therapie:Behandlung der Grunderkrankung (v. a. Lungenerkrankungen und Linksherzerkrankungen) einer pulmonalen Hypertonie. Bei pulmonalarterieller Hypertonie gezielte drucksenkende Medikation. Bei CTEPH (chronisch thrombembolische pulmonale Hypertonie) Antikoagulation/Thrombendarterektomie und evtl. gezielte drucksenkende Medikation.

Allgemeine Informationen

Definition

- Cor pulmonale ist ein häufig verwendeter Begriff in der Literatur, allerdings ohne klare konsensuale Definition.1

- Im Allgemeinen versteht man unter Cor pulmonale die Dilatation und/oder Hypertrophie sowie ggf. Dysfunktion des rechten Ventrikels als Folge einer pulmonalen Hypertonie.

- In einer etwas engeren Definition wird der Begriff nur bei pulmonaler Hypertonie durch Erkrankungen von Lungen oder Thorax sowie von Störungen der pulmonalen Ventilation oder Zirkulation angewendet.

- Linksherzerkrankungen oder kongenitale Vitien als Ursache für die pulmonale Hypertonie sind in dieser Definition nicht berücksichtigt.2

- Ein Cor pulmonale kann akut auftreten (Lungenembolie), im Allgemeinen wird der Begriff aber für chronische Veränderungen von Struktur und Funktion des rechten Ventrikels verwendet.

Häufigkeit

- Cor pulmonale liegt vor bei ca. 5–10 % aller Herzkranken und ca. 10–30 % der stationär wegen Herzinsuffizienz Behandelten.

- Die genaue Inzidenz und Prävalenz der pulmonalen Hypertonie sind schwierig bestimmbar aufgrund der zahlreichen Erkrankungen mit möglicher pulmonaler Druckerhöhung.

- Prävalenz der pulmonalen Hypertonie ist global > 1 %, bei über 65-Jährigen ca. 10 %.4-5

- Tritt am häufigsten im Zusammenhang mit Lungen- und Linksherzerkrankungen auf.

- Lungen- und Linksherzerkrankungen sind etwa gleich häufig ursächlich für eine pulmonale Hypertonie.4

- Eine chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) ist vermutlich unterdiagnostiziert mit Unterschätzung der Prävalenz.

- Prävalenz der pulmonalarteriellen Hypertonie (Gruppe 1, siehe Klassifikation) ca. 15–60/1.000.000 in Europa6

- Tritt am häufigsten im Zusammenhang mit Lungen- und Linksherzerkrankungen auf.

- Kann auch schon im Kindes- und Jugendalter auftreten.

- Häufigkeit einer pulmonalen Hypertonie bei Kindern (einschl. kongenitale Vitien) ca. 3,7/1 Mio.

Ätiologie und Pathogenese

- Voraussetzung für die Entwicklung eines Cor pulmonale ist ein erhöhter pulmonalarterieller Druck (pulmonale Hypertonie)

- Pulmonale Hypertonie ist definiert als mittlerer pulmonalarterieller Druck ≥ 25 mmHg.6

- Entscheidend ist die Messung in Ruhe! (Normwerte in Ruhe im Mittel ca. 14 ± 3 mmHg, obere Normgrenze ca. 20 mmHg)6

- Bestimmung des mittleren pulmonalarteriellen Drucks mittels Rechtsherzkatheteruntersuchung

- Echokardiografie ist aber die wichtigste Primäruntersuchung bei V. a. pulmonale Hypertonie (erfasst nicht den mittleren, sondern den systolischen Pulmonalarteriendruck!).

- Verschiedene pathophysiologische Mechanismen können eine pulmonale Hypertonie auslösen (z. B. Hypoxie mit reflektorischer Erhöhung des pulmonalarteriellen Widerstands), die letztlich zum Cor pulmonale führen kann.

- Den einzelnen pathopysiologischen Mechanismen können wiederum verschiedene Ätiologien zugrunde liegen (z. B. Hypoxie verursacht durch interstitielle Lungenerkrankungen, COPD, Schlafapnoe etc.)

Klassifikation

- Die klinische Klassifikation der pulmonalen Hypertonie erfolgt in fünf große Gruppen mit jeweils zahlreichen Untereinteilungen:7

- Gruppe: pulmonalarterielle Hypertonie (PAH)

- 1.1 idiopathisch

- 1.2 hereditär

- 1.3 Drogen und Toxine

- 1.4 assoziiert mit: Bindegewebserkrankungen, HIV, portaler Hypertonie, kongenitaler Herzerkrankung, Schistosomiasis

- Gruppe: pulmonale Hypertonie (PH) durch Linksherzerkrankung

- 2.1 systolische Dysfunktion

- 2.2 diastolische Dysfunktion

- 2.3 Klappenerkrankung

- 2.4 Obstruktion Einfluss-/Ausflusstrakt

- 2.5 andere

- Gruppe: pulmonale Hypertonie (PH) durch Lungenerkrankungen oder Hypoxie

- 3.1 COPD

- 3.2 interstitielle Lungenerkrankungen

- 3.3 andere Lungenerkrankungen mit Mischung aus Obstruktion/Restriktion

- 3.4 Schlafapnoe

- 3.5 Erkrankungen mit alveolärer Hypoventilation

- 3.6 Langzeitaufenthalt in großer Höhe

- 3.7 Entwicklungsstörungen der Lunge

- Gruppe: chronische thrombembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) (und andere Gefäßobstruktionen)

- 4.1 chronische thrombembolische pulmonale Hypertonie

- 4.2 andere pulmonalarterielle Obstruktionen

- Gruppe: pulmonale Hypertonie (PH) mit unklaren und/oder multifaktoriellen Mechanismen

- hämatologische Erkrankungen

- Systemerkrankungen

- metabolische Erkrankungen

- andere

Prädisponierende Faktoren

- Prädisponierende Faktoren für Grunderkrankungen, die sekundär zu pulmonaler Hypertonie und Cor pulmonale führen (z. B. Rauchen als prädisponierender Faktor für COPD)

ICD-10

- I26 Lungenembolie

- I26.0 Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale

- I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten

- I27.0 Primäre pulmonale Hypertension

- I27.1 Kyphoskoliotische Herzkrankheit

- I27.2 Sonstige sekundäre pulmonale Hypertonie

- I27.8 Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten

- I27.9 Nicht näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheit (chronisches Cor pulmonale)

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Klinisches Erscheinungsbild

- Vergrößerter und/oder hypertrophierter rechter Ventrikel in der Bildgebung (üblicherweise Echokardiografie)

- Nachweis einer pulmonalarteriellen Druckerhöhung

Differenzialdiagnosen

- Kardiomyopathien

- Linksherzinsuffizienz

- Konstriktive Perikarditis

- St. n. Rechtsherzinfarkt

- Pulmonalstenose

- Rechtsherzinsuffizienz bei angeborenen Herzerkrankungen

Anamnese

Aktuelle Anamnese

Vorgeschichte

- Erkrankungen, die mit pulmonaler Hypertonie einhergehen können (siehe Abschnitt Ätiologie und Pathogenese), z. B.:

Klinische Untersuchung

Untersuchungsbefunde, die auf pulmonale Hypertonie/Cor pulmonale hinweisen

- Linksparasternale Pulsation

- Dritter Herzton

- Betonter Pulmonalisanteil des II. Herztons

- Pansystolikum 4. ICR rechts oder links (Trikuspidalklappeninsuffizienz)

- Diastolikum 2. ICR links (Pulmonalklappeninsuffizienz)

- Gestaute Halsvenen

- Hepatomegalie

- Periphere Ödeme

- Aszites

Untersuchungsbefunde, die auf Grunderkrankung hinweisen

- Tiefstehende Zwerchfelle, leises Atemgeräusch bei COPD/Lungenemphysem

- Zeichen eines postthrombotischen Syndroms bei St. n. TVT

- Lungenstauung bei Linksherzinsuffizienz

- Adipositas bei Schlafapnoe-Syndrom, adipositasbedingter Hypoventilation

- Etc.

Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis

EKG

- Siehe auch Artikel EKG, Checkliste.

- Sinustachykardie

- Vorhofflimmern/-flattern, atriale Tachykardien

- P-Pulmonale

- Lagetypveränderungen

- Rechtsverschiebung der elektrischen Herzachse

- S1Q3-Typ oder S1S2S3-Typ

- Rechtsschenkelblock

Sonografie Abdomen

- Abklärung Lebererkrankung/portale Hypertonie

- Erfassung von Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz (gestaute V. cava/Lebervenen)

Labor

- NT-proBNP, BNP

- Erhöhung bei Patient*innen mit signifikanter pulmonaler Hypertonie/Cor pulmonale

- unabhängiger Risikomarker6

- Bei unklarer Diagnose; kann bei starkem klinischem Verdacht entfallen, dann gleich Überweisung zur Echokardiografie.

- Blutbild

- Leberwerte, (GOT, GPT, Bilirubin); evtl. Serologie Hepatitis B und Hepatitis C bei V. a. PAH

- TSH

- Evtl. HIV-Serologie bei V. a. PAH (insbesondere bei erhöhtem Risiko für STD = Sexually Transmitted Disease)

- Evtl. ANA bei V. a. PAH

- Evtl. Thrombophilie-Screening bei Patient*innen mit CTEPH

Diagnostik bei Spezialist*innen

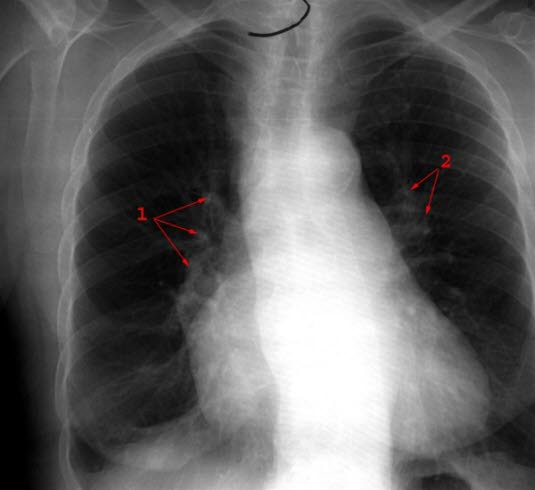

Rö-Thorax

- Erweiterung der Pulmonalarterien, verminderte Gefäßzeichnung in der Peripherie

- Lungenemphysem

- Lungenstauung bei Linksherzinsuffizienz

Echokardiografie

- Mit Abstand wichtigstes Bildgebungsverfahren zur Diagnostik von pulmonaler Hypertonie/Cor pulmonale

- daneben auch Erfassung von Erkrankungen des linken Ventrikels und der Klappen sowie von kongenitalen Vitien

- 2D-Echokardiografie

- Größe des rechten Ventrikels (RV)

- Dicke der RV-Wand (Hypertrophie?)

- RV-Funktion

- Abflachung des Septums als Zeichen der Rechtsherzbelastung

- Größe des rechten Vorhofs

- Diameter der rechten Pulmonalarterie

- V. cava (Diameter, Atemvariabilität)

- Farb-Doppler-Echokardiografie

- Trikuspidalklappeninsuffizienz

- Pulmonalklappeninsuffizienz

- Doppler-Echokardiografie

- Bestimmung der max. Flussgeschwindigkeit der Trikuspidalklappeninsuffizienz und daraus Abschätzung des systolischen Pulmonalarteriendrucks

- echokardiografische Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer pulmonalen Hypertonie bei symptomatischen Patient*innen mit Verdacht auf pulmonale Hypertonie:

- max. Geschwindigkeit Trikuspidalklappeninsuffizienz ≤ 2,8 m/s: niedrige Wahrscheinlichkeit

- max. Geschwindigkeit Trikuspidalklappeninsuffizienz 2,9–3,4 m/s: intermediäre Wahrscheinlichkeit

- max. Geschwindigkeit Trikuspidalklappeninsuffizienz > 3,4 m/s: hohe Wahrscheinlichkeit.

Magnetresonanztomografie (MRT)

- Alternative zum Echo bei unzureichenden Schallbedingungen zur Beurteilung des rechten (und linken) Ventrikels

Computertomografie (CT)

- HR-CT mit Kontrastmittel zur Diagnostik von:

- parenchymatöser Lungenerkrankung

- chronisch thrombembolischer Lungenerkrankung.

Ventilations-/Perfusionsszintigrafie der Lunge

- Nachweis einer chronisch thrombembolischen Lungenerkrankung

Lungenfunktionstest

- Nachweis einer obstruktiven oder restriktiven Lungenerkrankung

- Nachweis einer pulmonalen Diffusionsstörung

Spiroergometrie

- Wichtige Methode vor allem bei V. a. CTEPH, wenn andere nichtinvasive Methoden (Echokardiografie) keinen eindeutigen Hinweis auf pulmonale Hypertonie liefern.

- Teil der Risikostratifizierung bei pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1)

Blutgasanalyse (BGA)

- Erfassung einer Hypoxämie

- Entscheidung über Sauerstofftherapie

Rechtsherzkatheteruntersuchung

- Die Rechtsherzkatheteruntersuchung ist der „Goldstandard“ für den definitiven Nachweis einer pulmonalen Hypertonie.

- Bestimmung von:

- pulmonalarteriellem Druck (systolisch, diastolisch, mittlerer)

- pulmonalarteriellem Widerstand

- Herzminutenvolumen

- rechtsventrikulärem Druck (systolisch, diastolisch)

- zentralem Venendruck (ZVD).

- Evtl. Vasoreagibilitätstest bei pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1), keine Indikation bei den anderen Gruppen!

- Wird echokardiografisch eine pulmonale Hypertonie nachgewiesen, und es handelt sich um Gruppe 2 (Linksherzerkrankung) oder Gruppe 3 (Lungenerkrankung), ist eine Rechtsherzkatheteruntersuchung im Allgemeinen nicht notwendig! (siehe auch Leitlinienkasten unten)

Invasive Pulmonalisangiografie

- Im Rahmen der initialen Diagnostik heutzutage nicht notwendig

- Vor evtl. geplanter pulmonaler Endarterektomie

6-Minuten-Gehtest

- Risikostratifizierung und Verlaufskontrolle bei nachgewiesener pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1)

Diagnostischer Algorithmus

- Klinisch V. a. pulmonale Hypertonie (PH) sowie echokardiografischer Befund vereinbar mit PH

- Zur Detektion einer PH der Gruppe 2 (Linksherzerkrankung) oder Gruppe 3 (Lungenerkrankung)

- Anamnese

- klinische Befunde

- EKG

- Rö-Thorax

- Lungenfunktionstest

- HR-CT der Lunge

- Bei bestätigter Linksherz- oder Lungenerkrankung spezifische Behandlung der Grunderkrankung

- Bei schwerer PH und/oder RV-Dysfunktion Überweisung an Expertenzentrum zur Abklärung weiterer möglicher Ursachen für PH

- Falls keine Linksherz- oder Lungenerkrankung: Ventilations-/Perfusionsszintigrafie zur Differenzierung zwischen CTEPH (Gruppe 4) und PAH (Gruppe 1)

-

- bei mehreren segmentalen Perfusionsdefekten CTEPH (Gruppe 4) wahrscheinlich, dann ergänzend:

- CT-Pulmonalisangiografie

- Rechtsherzkatheter

- evtl. invasive Pulmonalisangiografie.

- Falls keine Perfusionsdefekte, kann PAH (Gruppe 1) vermutet werden.

- insbesondere bei Patient*innen mit assoziierten Erkrankungen/Risikofaktoren: Familienanamnese, Bindegewebserkrankung, HIV, portale Hypertonie, Drogen/Toxine

- Durchführung von Rechtsherzkatheter und spezifischen Tests (Hämatologie, Biochemie, Immunologie, Serologie, Sonografie und Genetik)

- bei mehreren segmentalen Perfusionsdefekten CTEPH (Gruppe 4) wahrscheinlich, dann ergänzend:

Checkliste zur Überweisung

Cor pulmonale

- Zweck der Überweisung

- Bestätigende Diagnostik? Therapie?

- Anamnese

- Klinische Untersuchung

- reduzierter Allgemeinzustand

- Tachypnoe

- Halsvenenstauung, periphere Ödeme

- auskultatorisch 3. HT, Trikuspidalklappeninsuffizienz, Pulmonalklappeninsuffizienz

- Ergänzende Untersuchungen

- EKG: Sinustachykardie, evtl. Vorhofflimmern, Rechtsbelastungszeichen

- Rö-Thorax

- Labor: Hb, NT-proBNP, Leberwerte, TSH; evtl. HIV/Hepatitis B und C/ANA/ Thrombophilie-Screening

- Diagnostik bei Spezialist*innen

- evtl. Ergebnisse von Echokardiografie, CT, Szintigrafie, Spirometrie, Spiroergometrie, Rechtsherzkatheter, Labor inkl. BGA

Therapie

Therapieziele

- Prognose verbessern.

- Funktionellen Status (WHO I–IV) verbessern und stabilisieren.

- Symptome lindern.

- Komplikationen vermeiden.

Allgemeines zur Therapie

Allgemeine supportive medikamentöse Therapie bei Cor pulmonale mit Rechtsherzinsuffizienz

- Diuretika

- Digoxin

- zur Behandlung atrialer Tachyarrhythmien

- Eisen

- Anämie oder Eisenmangel ohne Anämie sollten ausgeglichen werden.

- Sauerstofftherapie

- Ambulante O2-Therapie erwägen bei pO2 < 60 mmHg.6,

Weitere Maßnahmen

- Impfungen

- Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken sinnvoll8

- Orale Antikoagulation (OAK)

- keine allgemeine Empfehlung zur OAK

- im Allgemeinen nur bei Patient*innen mit CTEPH oder Begleiterkrankungen mit Indikation zur OAK

- Rehabilitation: spezifische Maßnahmen und Physiotherapie sinnvoll zur Verbesserung von der

- körperlichen Belastbarkeit

- Herzfunktion

- Lebensqualität.

Schwangerschaft

- Erhöhtes Risiko für Komplikationen in der Schwangerschaft bei Patientinnen mit pulmonaler Hypertonie und insbesondere pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1)8

- Aktuelle Leitlinien raten von Schwangerschaft bei Patientinnen mit pulmonalarterieller Hypertonie ab.6

Spezielle Therapie bei verschiedenen Untergruppen mit pulmonaler Hypertonie

- Zur speziellen Therapie siehe auch den Artikel Pulmonale Hypertonie.

- Zu beachten ist, dass eine gezielte drucksenkende Therapie nicht bei allen Patient*innen mit pulmonaler Hypertonie in Betracht kommt, sondern nur bei Personen mit pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1) und chronisch thrombembolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH, Gruppe 4).

- Auch ein unkritischer Einsatz von Kalziumantagonisten ohne eindeutige Indikationsstellung ist zu vermeiden, da u. U. eine Verschlechterung bis hin zu letalen Folgen eintreten können.

- Die Grundregeln der Behandlung der pulmonalen Hypertonie von Patient*innen mit Linksherzerkrankung (Gruppe 2) und Lungenerkrankung (Gruppe 3) sind fast identisch.5

- Bei den Patient*innen mit pulmonaler Hypertonie der Gruppen 2 (Linksherzerkrankung), 3 (Lungenerkrankungen und/oder Hypoxie) und 5 (Multifaktoriell) steht die Behandlung der Grunderkrankung(en) im Vordergrund, ggf. ergänzt durch supportive Medikamente und Maßnahmen (s. o.).

Pulmonalarterielle Hypertonie (Gruppe I)6

- Hochdosierte Kalziumantagonisten bei Patient*innen, die auf einen Vasoreagibilitätstest im Rahmen der Rechtsherzkatheteruntersuchung ansprechen.

- Ohne Vasoreagibilitätstest keine Verabreichung hochdosierter Ca-Antagonisten!

- Bei Non-Respondern im Vasoreagibilitätstest oder unzureichendem Ansprechen auf Ca-Antagonisten drucksenkende Therapie mit einem Medikament der folgenden Substanzklassen:

- Endothelinrezeptorantagonisten

- Ambrisentan

- Bosentan

- Macitentan

- Phosphodiesterase-5-Hemmer

- Sildenafil

- Tadalafil

- Vardenafil

- Guanylatzyklasestimulatoren

- Riociguat

- Prostanoide stehen i. v., i. c. oder zur Inhalation zur Verfügung.

- Endothelinrezeptorantagonisten

- Initiale oder sequenzielle Kombinationstherapie mit Medikamenten der verschiedenen Substanzklassen möglich

- Keine eindeutigen Daten zur oralen Antikoagulation, nur niedriger Empfehlungsgrad (IIb/C)6

- Lungentransplantation als Ultima Ratio

Chronische thrombembolische pulmonale Hypertonie CTEPH (Gruppe 4)6

- Dauerhafte orale Antikoagulation

- Pulmonale Endarterektomie (PEA)9 nach Beurteilung durch ein Expertenteam von:

- Operabilität

- Nutzen-/Risikoverhältnis.

- Heutzutage sind 50–70 % der Patient*innen mit CTEPH operabel.5

- Medikamentöse drucksenkende Therapie mit Riociguat bei Persistenz nach PEA oder bei inoperablen Patient*innen

- Ballonangioplastie als neue Therapieoption (vor allem für subsegmentale Gefäßbereiche), aber noch keine Langzeitdaten10

- Screening auf CTEPH bei asymptomatischen Patient*innen nach Lungenembolie wird nicht empfohlen.

Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankungen (Gruppe 2)6

- Therapie beruht auf optimaler Behandlung der Grunderkrankung

- Vasoreagibilitätstestung in dieser Gruppe nicht indiziert! (Ausnahme vor Herztransplantation)

- Spezifische drucksenkende Therapie in dieser Gruppe nicht indiziert!

- Dies gilt sowohl für systolische als auch diastolische Herzinsuffizienz.11

Pulmonale Hypertonie bei Lungenerkrankungen/Hypoxie (Gruppe 3)6

- Therapie beruht auf optimaler Behandlung der Grunderkrankung

- Sauerstoff-Langzeittherapie bei Hypoxämie

- Rechtsherzkatheteruntersuchung im Allgemeinen nicht indiziert! (Ausnahme bei V. a. auf zusätzlich bestehende PAH oder CTEPH oder vor Lungentransplantation)

- Spezifische drucksenkende Therapie in dieser Gruppe nicht indiziert!

Empfehlungen für Patient*innen

- Nikotinkarenz, unabhängig von der Grunderkrankung

- Reduktion des Übergewichts

- Adipositas beeinträchtigt die Atemarbeit.

- Potenzielle Infektionsquellen meiden.

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Komplikationen

- Progredientes Rechtsherzversagen

- Kardiogener Schock

Verlauf und Prognose

- Generell schlechte Prognose von Patient*innen mit schwerer pulmonaler Hypertonie

- Bei Patient*innen mit pulmonalarterieller Hypertonie (Gruppe 1) kann die Prognose durch eine Risikostratifizierung eingeschätzt werden.

- anhand der 1-Jahres-Mortalität Einteilung in 3 Gruppen:

- niedriges Risiko: Mortalität < 5 %

- mittleres Risiko: Mortalität 5–10 %

- hohes Risiko: Mortalität > 10 %.

- Risikostratifizierung durch Bestimmung folgender Parameter:

- klinische Zeichen des Rechtherzversagens

- Progression der Symptome

- Synkope

- funktionelle Klasse nach WHO

- 6-Minuten-Gehtest

- Spiroergometrie

- NT-proBNP

- Bildgebung (Echokardiografie, MRT)

- Hämodynamik (Rechtsherzkatheter).

- anhand der 1-Jahres-Mortalität Einteilung in 3 Gruppen:

- Bei gegebener Indikation vermindert Langzeit-Sauerstofftherapie die Progression zu Rechtsherzversagen und bessert die Prognose.1

Verlaufskontrolle

- Engmaschige Verlaufskontrollen erforderlich:

- alle 3–12 Monate

- bei klinischer Verschlechterung

- zur Patienteninformation.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

Cor pulmonale - frontal

Cor pulmonale - seitlich

Quellen

Leitlinien

- European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension, Stand 2015. www.escardio.org

Literatur

- Weitzenblum E. Chronic Cor pulmonale. Heart 2003; 89: 225–230. pmid:1767533 PubMed

- Leong D. Cor Pulmonale Overview of Cor Pulmonale Management. Medscape, updated Dec 15, 2017. Zugriff 11.03.18. emedicine.medscape.com

- Hoeper M, Bogaard H, Condliffe R, et al. Definitions and Diagnosis of Pulmonary Hypertension. J Am Coll Cardiol 2013; 62: D42-50. doi:10.1016/j.jacc.2013.10.032 DOI

- Hoeper M, Humbert M, Souza R, et al. A global view of pulmonary hypertension. Lancet Respir Med 2016; 4: 306-322. doi:10.1016/S2213-2600(15)00543-3 DOI

- Hoeper M, Ghofrani H, Grünig E, et al. Pulmonary hypertension. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 73-84. doi:10.3238/arztebl.2016.0073 DOI

- Galie N, Humbert M, Vachiery J, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J 2016; 37: 67-119. doi:10.1093/eurheartj/ehv317 DOI

- Simonneau G, Gatzoulis MA, Adatia I, et al. Updated clinical classification of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2013; 62:D34. PubMed

- Dunlap B, Weyer G. Pulmonary Hypertension: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician 2016; 94: 463-469. www.aafp.org

- Moser KM, Auger WR, Fedullo PF. Chronic majorvessel thromboembolic pulmonary hypertension. Circulation 1990; 81: 1735-43. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Olsson K, Meyer B, Hinrichs J, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 856-862. doi:10.3238/arztebl.2014.0856 DOI

- Rosenkranz S, Lang I, Blindt R, et al. Pulmonary hypertension associated with left heart disease: recommendations of the Cologne Consensus Conference 2016. Dtsch med Wochenschr 2016; 141: S48-S56. doi:10.1055/s-0042-114522 DOI

Autor*innen

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.