Allgemeine Informationen

Definition

- Ziel der Therapie mit einem Schrittmacher (SM) ist die Normalisierung eines zu langsamen Herzschlags (Bradykardie).

- Therapiebedürftigkeit besteht beim Auftreten von durch die Bradykardie bedingten klinisch relevanten Symptomen wie:1

- Die drei großen Indikationsblöcke zur Schrittmachertherapie sind:

- Sinusknotenerkrankungen (Sick-Sinus-Syndrom = SSS)

- höhergradige AV-Blockierungen

- bradykardes Vorhofflimmern

Historisches

- 1958 erste Implantation eines Herzschrittmachers bei einem Patienten mit AV-Block durch Virusmyokarditis

- Transistoren und Batterien wurden in eine Schuhcremedose eingebaut, die mit Epoxidharz ausgegossen wurde.

- Erfolgreiche Behandlung mit Implantation von insgesamt 26 Schrittmachern bis zum Tod des Patienten 2002

Häufigkeit

- Indikationen zur Schrittmachertherapie

- AV-Block: ca. 44 %

- Sinusknotenerkrankung: ca. 36 %

- bradykardes Vorhofflimmern: ca. 14 %

- Verwendete Schrittmachersysteme

- Zweikammer: ca. 70 %

- Einkammer, ventrikulär: ca. 28 %

- Einkammer, atrial: ca. 1 %

- biventrikulär: ca. 1 %

Ätiologie von Bradykardien

Intrinsische Ursachen2

- Altersbedingte Degeneration

- Ischämische Herzerkrankung

- Infiltrative Erkrankungen: Sarkoidose, Amyloidose, Hämochromatose

- Autoimmunerkrankungen: systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis, Sklerodermie

- Angeborene Sinusknoten- und AV-Erkrankungen

- Infektionen: Myokarditis, Endokarditis, Borreliose, Chagas-Krankheit, Diphtherie, Typhus

- Chirurgisches oder katheterinterventionelles Trauma: Aortenklappenersatz, Herztransplantation, geplanter oder ungeplanter AV-Block im Rahmen von Ablationen

- Seltene genetische Erkrankungen: z. B. myotone Dystrophie, Mitochondrienerkrankungen

Extrinsische Ursachen2

- Körperliches Training

- Vagale Stimulation: vasovagal, Miktion, Husten etc.

- Medikamente

- Drogen

- Elektrolytstörungen, z. B. Hyperkaliämie

- Endokrinologische Störungen, z. B. Hypothyreose

- Neurologische Störungen mit erhöhtem intrazerebralen Druck

- Obstruktive Schlafapnoe

Pathophysiologie

- Entscheidender pathophysiologischer Mechanismus ist die Abnahme des Herzminutenvolumens durch die Bradykardie.2

- Solange das Schlagvolumen kompensatorisch erhöht werden kann, bleiben die Patienten asymptomatisch.2

- Bei einer gleichzeitigen LV-Dysfunktion ist diese Kompensation nur gering oder gar nicht möglich.

- Bei AV-Blockierungen kann durch das gestörte Zusammenspiel von Vorhof und Ventrikel zusätzlich die diastolische Füllung gestört werden.

- Bradykardien können abhängig von der zugrunde liegenden Störung permanent oder intermittierend auftreten.

- Folge des verminderten kardialen Auswurfs ist eine verschlechterte Organperfusion, wobei vor allem die zerebrale Minderperfusion zur Symptomatik beiträgt.

Prädisponierende Faktoren

- Höheres Alter

- Strukturelle, v. a. ischämische Herzerkrankungen

ICD-10

Relevante Diagnosen

- I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock

- I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen

- I46 Herzstillstand

- I47 Paroxysmale Tachykardie

- I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern

- I49 Sonstige kardiale Arrhythmien

Diagnostik

- Patienten mit Herzrhythmusstörungen stellen eine besondere Herausforderung für die Hausärzte dar, weil die Symptome zum Zeitpunkt der Vorstellung oder bei der Untersuchung häufig schon nicht mehr nachweisbar sind.

Diagnostische Kriterien

- Es existiert keine definierte Herzfrequenz, bei deren Unterschreitung ein Herzschrittmacher indiziert ist.2

- Entscheidend ist die Korrelation zwischen Symptomatik und Bradykardie.2

Dokumentation der Bradykardie

- Es wird unterschieden zwischen:

- persistierender Bradykardie

- intermittierender Bradykardie

- mit EKG-Nachweis

- vermutet (ohne EKG-Nachweis).

- Die Diagnose der persistierenden Bradykardie erfolgt durch Ruhe-EKG (siehe auch Checkliste EKG)

- Diagnose der intermittierenden Bradykardie durch Ruhe-EKG oder längerdauernde EKG-Aufzeichnungen (LZ-EKG oder Loop Recorder)

- Bei einer vermuteten, aber nicht dokumentierten Bradykardie im Einzelfall Provokationstests (Kipptisch, Karotissinusmassage) oder elektrophysiologische Untersuchung

Störungen der Erregungsbildung und -leitung als Ursache für Bradykardie und assoziierte Symptome

- Sinusknotenerkrankung (Sick-Sinus-Syndrom)

- Sinusbradykardie

- sinuatrialer Block (SA-Block)

- Sinusarrest

- AV-Block

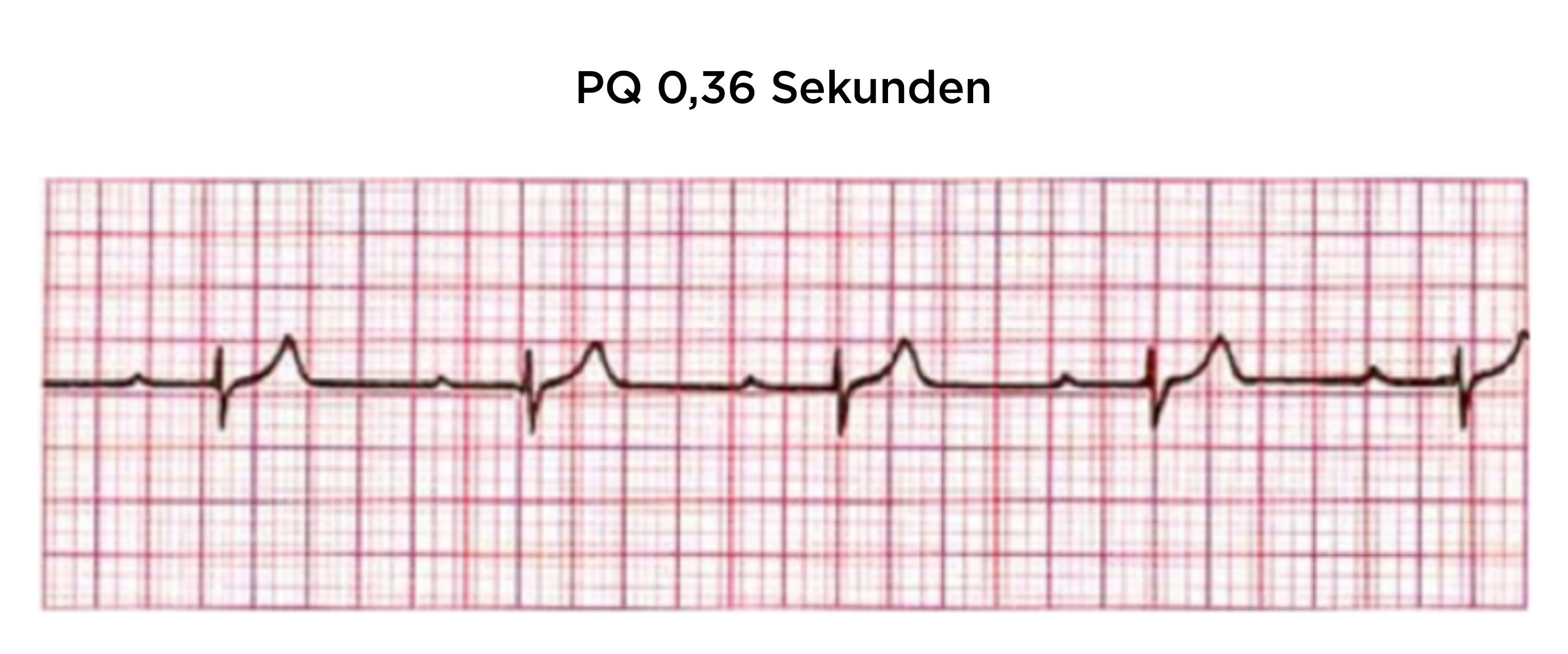

- AV-Block I

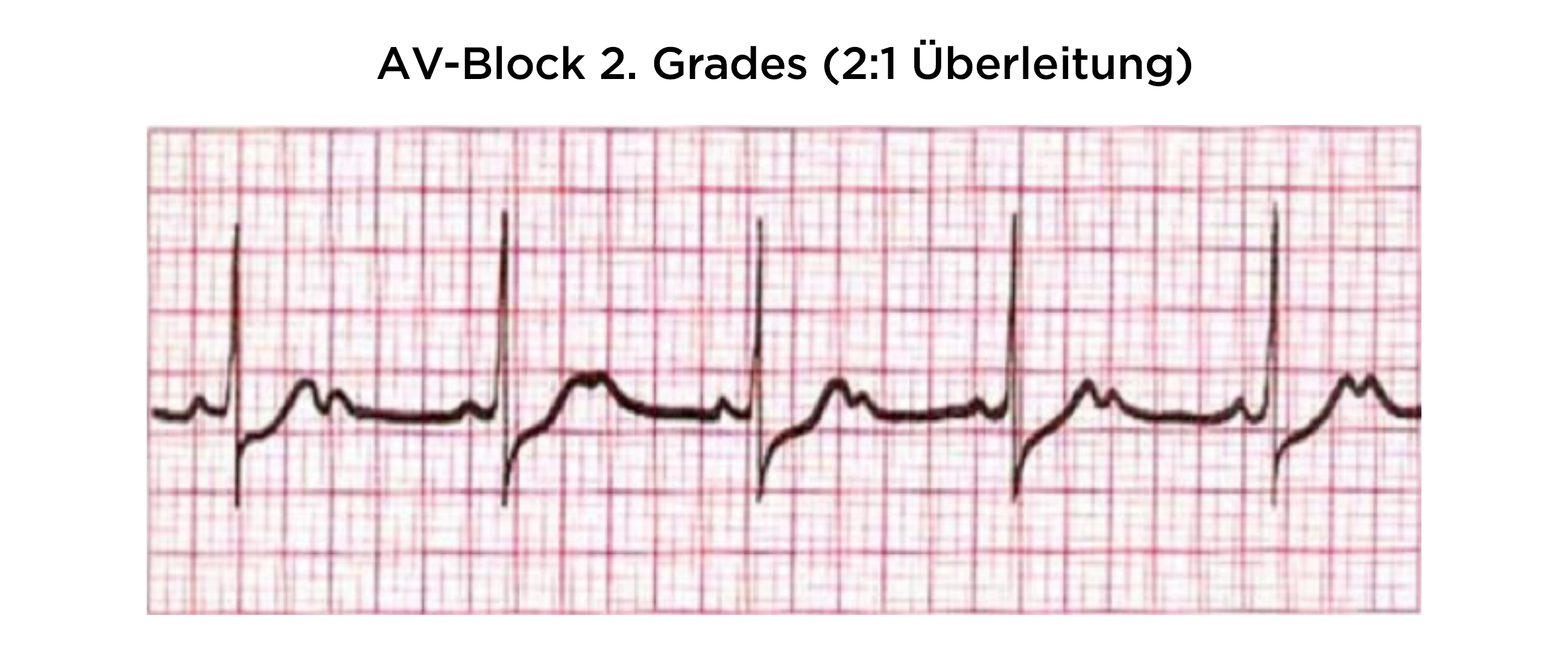

- AV-Block II

- AV-Block III

- Vorhofflimmern mit langsamer Kammerfrequenz

Symptomatik

- Symptome bei akuter Abnahme der Herzfrequenz (intermittierende Bradykardien)

- Symptome bei chronischer Hypoperfusion (persistierende Bradykardie)

- kognitive Störungen

- Reizbarkeit

- Schwindel

- Herzinsuffizienzzeichen

- Leistungsminderung

- Belastungsdyspnoe

- rasche Ermüdbarkeit

Untersuchungen in der Hausarztpraxis

EKG

- Ruhe-EKG

- LZ-EKG

Labor

Diagnostik beim Spezialisten

- Externer Event Recorder

- Implantierbarer Event Recorder

- Belastungs-EKG bei belastungsinduzierten Synkopen

- Kipptischuntersuchung

- Elektrophysiologische Untersuchung

Leitlinie: Empfohlenes EKG-Monitoring abhängig von der Symptomfrequenz2

- Tägliche Symptome: 24-Stunden-EKG, ggf. Telemetrie bei Klinikaufenthalt

- Symptome alle 2–3 Tage: 48-72-Stunden-EKG, ggf. Telemetrie bei Klinikaufenthalt

- Symptome jede Woche: 120-Stunden-EKG, externer Event Recorder

- Symptome jeden Monat: externer Event Recorder

- Symptome seltener als 1 x pro Monat: implantierbarer Event Recorder

Therapie

Therapieziel

- Symptomatische Bradykardien verhindern.

Allgemeines zur Therapie

Persistierende Bradykardie

- Bei persistierender Sinusbradykardie (einschließlich chronotroper Inkompetenz) und klarem Zusammenhang mit Symptomatik soll ein Schrittmacher implantiert werden.

- Bei nur vermutetem Zusammenhang soll die Indikation sehr kritisch gestellt werden, im Einzelfall (vor allem bei älteren, multimorbiden Patienten mit schwieriger Zuordnung) ist eine Implantation aber möglich (IIb-Indikation).

- Bei nicht verzichtbarer bradykardisierender Medikation (z. B. Betablocker nach Infarkt/bei Herzinsuffizienz) sollte diese beibehalten und ein Schrittmacher implantiert werden.

- Bei höhergradigem AV-Block (AV-Block 3. Grades oder AV-Block 2. Grades Mobitz) besteht eine Schrittmacherindikation sowohl bei vorhandener als auch bei fehlender Symptomatik.

- bei fehlender Symptomatik prognostische Indikation zur Vermeidung eines plötzlichen Herztods

- Bei AV-Block 2. Grades Wenckebach ergibt sich die Indikation nur bei eindeutiger Symptomatik.

Intermittierende Bradykardie

- Bei einer eindeutigen Korrelation zwischen Symptomen und EKG-Befund besteht die Indikation zur Schrittmacherimplantation.2

- Intermittierende Pausen können verursacht sein durch:

- Intermittierende Störung der Sinusknotenfunktion: Hierzu gehört auch die Pause nach Beendigung von Vorhofflimmern vor Einspringen des Sinusknotens.

- intermittierender AV-Block 2. oder 3. Grades, einschließlich Vorhofflimmern mit intermittierend bradykarder Überleitung

- Auch bei asymptomatischen Patienten sollte bei dokumentierten Pausen > 6 s eine Schrittmacherimplantation erwogen werden.

- Zu den primär nicht dokumentierten, aber vermuteten Bradykardien gehören:

- Reflexsynkopen (neurokardiale Synkope, Karotissinussyndrom)

- unklare Synkopen bei Schenkelblock.

- Die Evidenz für eine SM-Implantation bei neurokardialer Synkope ist nur schwach, kann im Einzelfall nach kardioinhibitorischer Reaktion in der Kipptischuntersuchung erwogen werden.

- Die Diagnose Karotissinussyndrom sollte nur bei anamnestisch typischer Karotisreizung (z. B. Krawatte binden, Kopfdrehung) vor Synkope gestellt werden, die Auslösung einer Asystolie durch Karotismassage ist besonders im Alter unspezifisch.

- Bei unklarer Synkope mit vorbestehendem Schenkelblock sollte primär eine Dokumentation der Ursache angestebt werden, z. B. durch implantierbaren Event Recorder.

- Im Einzelfall kann eine elektrophysiologische Untersuchung hilfreich sein.

- Keine SM-Indikation liegt vor bei:

- asymptomatischen oder durch reversible Ursachen ausgelösten Sinusknotenfunktionsstörungen

- AV-Block durch reversible, vermeidbare Ursachen

- asymptomatischem Schenkelblock.

Leitlinie: Indikation zur SM-Implantation2

Persistierende Bradykardie

- Sick-Sinus-Syndrom

- mit Symptomen, die klar einer Bradykardie zugeordnet werden können

- mit Symptomen, die vermutlich einer Bradykardie zugeordnet werden können

- AV-Block

- AV-Block 3. Grades oder AV-Block 2. Grades Mobitz unabhängig von der Symptomatik

- symptomatischer AV-Block 2. Grades Typ Wenckebach und AV-Block 2. Grades mit intra- oder infrahisärer Lokalisation

- persistierende Symptome i. S. e. Schrittmachersyndroms bei AV-Block 1. Grades mit PQ > 300 ms

Intermittierende Bradykardie

- Sick-Sinus-Syndrom inkl. Brady-Tachy-Typ mit symptomatischer Bradykardie infolge Sinusarrest oder SA-Block

- Intrinsischer intermittierender oder paroxysmaler AV-Block 2. oder 3. Grades (inkl. Vorhofflimmern mit intermittierender bradykarder Überleitung

- Rezidivierende neurokardiale Synkope ohne Prodromi mit dokumentierten, symptomatischen Pausen durch Sinusarrest und/oder AV-Block bei Patienten ≥ 40 Jahre

- Asymptomatische Pausen (Sinusarrest oder AV-Block) > 6 s bei Patienten mit Synkope

Wahl des Schrittmachermodus

- Bei der Auswahl des Schrittmachersystems müssen zunächst folgende Fragen gestellt werden:

- Liegt eine Sinusknotenfunktionsstörung vor?

- Liegt eine AV-Überleitungsstörung vor?

- Besteht Vorhofflimmern?

- Liegt eine Kombination aus diesen Störungen vor?

- Die wichtigsten Schrittmachermodi sind:

- DDDR (Stimulation in Vorhof und Kammer)

- VVIR (Stimulation nur in der Kammer)

- AAIR (Stimulation nur im Vorhof).

- Benennung des Schrittmachermodus

- Buchstabe = Stimulationsort (V = Ventrikel, A = Vorhof, D = Ventrikel und Vorhof)

- Buchstabe = Detektionsort (V = Ventrikel, A = Vorhof, D = Ventrikel und Vorhof)

- Buchstabe = Betriebsmodus (I = inhibiert, D = getriggert und inhibiert)

- Buchstabe = Frequenzanpassung (R = Rate)

- DDD-Systeme sind überwiegend 1. Wahl sowohl bei Sinusknotenfunktionsstörungen als auch bei AV-Überleitungsstörungen

- Löst im Vergleich zur Einkammerstimulation seltener Vorhofflimmern aus.

- Außerdem tritt durch die abgestimmte Erregung von Vorhof und Kammer seltener ein unangenehmes Schrittmachersyndrom auf, dadurch erhöht sich die Lebensqualität.

- Eine Ausnahme ist Vorhofflimmern mit langsamer Kammerfrequenz, hier sind VVI-Schrittmacher 1. Wahl.

- Eine Vorhofstimulation wäre hier sinnlos (bei Vorhofflimmern keine mechanische Kontraktion durch Stimulation induzierbar), sodass auf die Vorhofelektrode verzichtet werden kann.

- AAI-Schrittmacher sind bei primär reiner Sinusknotenerkrankung möglich.

- Sie sind allerdings nur 2. Wahl, da 1–2 % der Patienten jährlich eine AV-Blockierung entwickeln mit Notwendigkeit zur Reintervention und Aufrüstung auf ein DDD-System.2

Leitlinie: Wahl des SM-Modus2

Persistierende Bradykardie

- Sick-Sinus-Syndrom

- Ein Zweikammer-Schrittmacher mit Erhalt der spontanen AV-Überleitung ist indiziert zur Reduktion des Risikos für Vorhofflimmern und Schlaganfall, zur Vermeidung eines Schrittmachersyndroms und zur Verbesserung der Lebensqualität.

- Eine Frequenzadaptation sollte bei Patienten mit chronotroper Inkompetenz aktiviert werden, insbesondere bei jungen und körperlich aktiven Patienten.

- AV-Block

- Bei Patienten im Sinusrhythmus sollte ein Zweikammer-Schrittmacher gegenüber einem ventrikulären Einkammer-Schrittmacher bevorzugt werden, um ein Schrittmachersyndrom zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern.

- Permanentes Vorhofflimmern mit AV-Block

- Ein ventrikulärer Einkammer-Schrittmacher mit Frequenzadaptation wird empfohlen.

Intermittierende Bradykardie

- Eine Aufrechterhaltung der spontanen AV-Überleitung wird empfohlen.

Implantation des Herzschrittmachers

- Die Implantation eines Herzschrittmachers erfolgt heutzutage häufig ambulant, alternativ im Rahmen eines kurzstationären Aufenthaltes.

- Durchführung des Eingriffs in Lokalanästhesie, evtl. mit Sedation

- Dauer des Eingriffs – Medianwerte 2012

- DDD-Schrittmacher: 52 min Implantationsdauer

- VVI-Schrittmacher: 37 min Implantationsdauer

Herzschrittmacher und MRT

- Früher galt ein Herzschrittmacher als absolute Kontraindikation für eine Magnetresonanztomografie (MRT).

- Dies ist ein relevantes Problem, da bis zu 75 % der Schrittmacherpatienten aufgrund von Begleiterkrankungen im weiteren Verlauf eine Indikation für eine MRT aufweisen.2

- Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass bei konventionellen Schrittmachern unter bestimmten Rahmenbedingungen MRT mit vertretbarem Risiko durchgeführt werden kann.

- Ist der Nutzen durch den Einsatz einer MRT höher als das potenzielle Risiko, kann daher eine Durchführung erwogen werden.

- Mittlerweile sind auch MRT-kompatible Schrittmachersysteme verfügbar und werden zunehmend implantiert.

- Bei modernen, MRT-fähigen Schrittmachern gilt die Durchführung (bis zu 1,5 Tesla) unter Beachtung der Herstellerangaben als sicher.

- Vor der Untersuchung muss Rücksprache mit einer Herzschrittmacherspezialistin/einem Herzschrittmacherspezialisten genommen werden, und der Schrittmacher muss vor der MRT umprogrammiert werden.

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf und Prognose

- In einer retrospektive Analyse von Schrittmacherpatienten betrug insgesamt die 5-Jahre-Überlebensrate 66 %, die 20-Jahre-Überlebensrate 21 %.3

- Sick-Sinus-Syndrom: 5-Jahres-Überlebensrate 74 %, 20-Jahres-Überlebensrate 27 %

- AV-Block: 5-Jahres-Überlebensrate 62 %, 20-Jahres-Überlebensrate 19 %

- Vorhofflimmern: 5-Jahres-Überlebensrate 59 %, 20-Jahres-Überlebensrate 15 %

- Schrittmacherpatienten ohne relevante Komorbiditäten haben eine ähnliche Lebenserwartung wie die Allgemeinbevölkerung.4

- Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern und nichtkardiale Komorbiditäten haben den größten Anteil an der Reduktion der Lebenserwartung bei Schrittmacherpatienten.4

Komplikationen

- Bei den derzeitigen Schrittmachersystemen und -techniken liegt die Komplikationsrate bei 1–6 %.5

- Perioperative Komplikationen

- Taschenhämatom

- Pneumothorax

- Hämatothorax

- Ventrikelperforation/Tamponade

- Komplikationen im weiteren Verlauf

- Sondendislokation

- mechanische Störungen der Sondenfunktion

- Infektionen (Tasche, Sonden, Herzklappen)

- Aggregatwechsel und Revisionsoperationen im Vergleich zur primären Implantation mit 2- bis 4-fach erhöhtem Infektionsrisiko6

- Störungen der Trikuspidalklappenfunktion

- venöse Thrombose

- Zwerchfellstimulation

- Narben- und Keloidbildung im Inzisionsbereich

- Bestimmte Komplikationen werden künftig möglicherweise durch neue System und Implantationstechniken vermieden werden können, z. B. durch sondenfreie Herzschrittmacher.

Nachsorge

- Zeitplan für Schrittmacherkontrollen

- 1. Kontrolle nach Implantation vor Entlassung: individuelle Programmierung

- 2. Kontrolle nach 4 Wochen: Messung aller Parameter, Wundkontrolle

- 3. Kontrolle nach 3-6 Monaten: Endeinstellung, Optimierung der Stimulationsparameter

- planmäßige Kontrollen alle 6–12 Monate: Messung aller Parameter

- kürzere Kontrollen alle 3 Monate oder kürzer: bei nahendem Austauschzeitpunkt

- außerplanmäßige Kontrollen: Eingriffe mit Elektrokauter, Defibrillation, MRT, kardiale Ereignisse

- Aufgaben der Schrittmacherkontrolle sind:

- Die Funktionsfähigkeit des Systems überprüfen.

- Komplikationen bzw. Fehlfunktionen erkennen und beheben.

- Die Laufzeit des Schrittmachers verlängern.

- Den optimalen Austauschzeitpunktes eines Systems festlegen.

- Die programmierbaren Parameter individuell optimieren.

- Die zur Verfügung stehenden Diagnostik- und Therapieoptionen anpassen.

- Über die erforderliche Aufrüstung eines Schrittmachersystems (Zweikammer-, CRT- System, Defibrillator) entscheiden.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

AV-Block 1. Grades

AV-Block 2. Grades

Quellen

Leitlinien

- European Society of Cardiology: Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Stand 2013. www.escardio.org

Literatur

- Trappe H, Gummert J. Current pacemaker and defibrillator therapy. Dt Arztebl Int 2011; 108: 372-80. doi:10.3238/arztebl.2011.0372 DOI

- 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Brignole A, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. Eur Heart J 2013; 34: 2281–2329. doi:10.1093/eurheartj/eht150 DOI

- Brunner M, Olschewski M, Geibel A, Bode C, Zehender M. Long-term survival after pacemaker implantation. Prognostic importance of gender and baseline patient characteristics. Eur Heart J 2004; 25: 88-95. pmid:14683747 PubMed

- Bradshaw P, Stobie P, Knuiman M, et al. Life expectancy after implantation of a first cardiac permanent pacemaker (1995–2008): A population-based study. Int J Cardiol 2015; 190: 42-46. doi:10.1016/j.ijcard.2015.04.099 DOI

- Mulpuru S, Madhavan M, McLeod C, et al. Cardiac Pacemakers: Function,Troubleshooting, and Management. J Am Coll Cardiol 2017; 69: 189–210. doi:10.1016/j.jacc.2016.10.061 DOI

- Döring M, Richter S, Hindricks G. The diagnosis and treatment of pacemaker-associated infection. Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 445–52. doi:10.3238/arztebl.2018.0445 DOI

Autoren

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.