Zusammenfassung

- Definition:Analabszesse sind die akute und Analfisteln die chronische Ausprägung desselben Leidens.

- Häufigkeit:Häufig, häufiger bei Männern.

- Symptome:Schmerzen und Schwellungen im Analbereich. Fisteln sondern Sekret ab.

- Befunde:Rötung, Schwellung und Überwärmung im Analbereich, gelegentlich Fieber, manchmal ist eine Fistelöffnung zu sehen.

- Diagnostik:Erfolgt meist klinisch.

- Therapie:Operative Behandlung.

Allgemeine Informationen

Definition

- Analabszesse (periproktitischer Abszess)

- Abszesse im Analbereich, die von Entzündungen der Proktodealdrüsen ausgehen.

- Analfisteln

- Eine Analfistel ist die chronische Ausprägungsform bzw. Folge eines Analabszesses.

Häufigkeit

- Häufig, bei Männern häufiger als bei Frauen (3:1)

- Inzidenz ca. 2:10.000 Einw./Jahr

- Die Inzidenz ist zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr am höchsten.

- Bei 30–40 % der Patient*innen mit Analabszessen entwickelt sich eine Fistel.

Ätiologie und Pathogenese

Anorektaler Abszess

- Der Analabszess entsteht vorwiegend aus einer akuten Entzündung der Proktodealdrüsen.

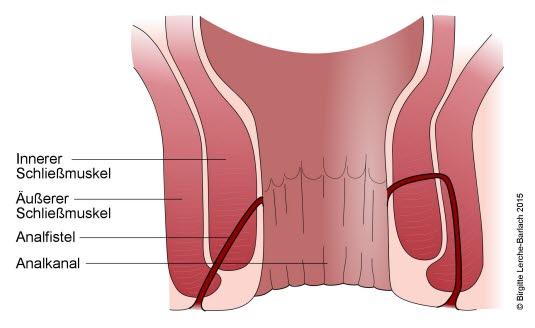

- Die Proktodealdrüsen liegen auf Höhe der Linea dentata zwischen dem inneren und äußeren Schließmuskel und haben kleine Drüsengänge, die in den Analkanal münden.

- Das Erregerspektrum besteht i. d. R. aus einer Mischflora von Darm- und Hautkeimen.

- Der überwiegende Teil der Abszesse liegt oberflächlich.

Analfisteln

- Analfisteln entstehen beinahe immer aus einem vorhandenen Analabszess.

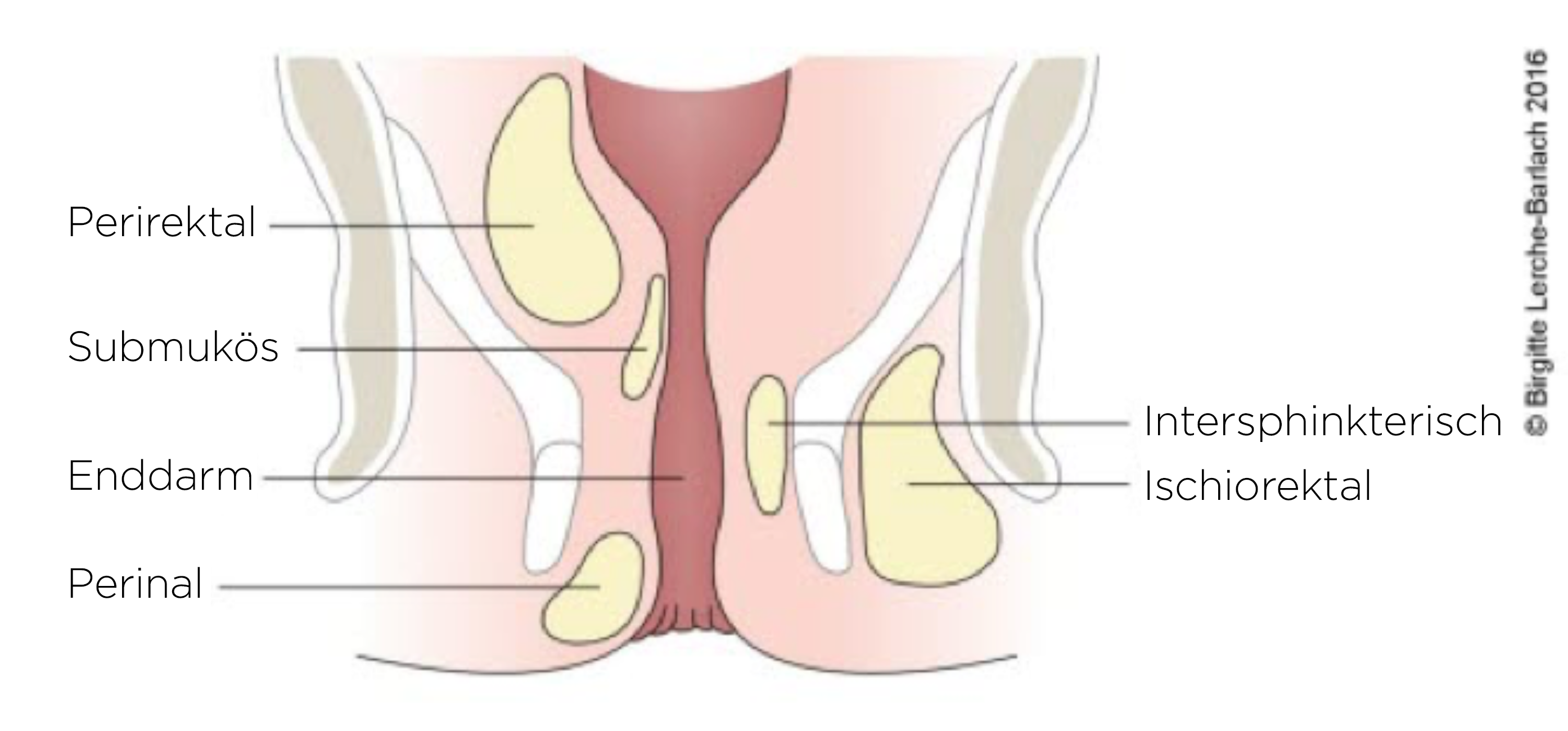

- Durch die Ausbreitung der Infektion bestimmt sich der spätere Fistelverlauf, deren Einteilung entsprechend ihrer anatomischen Lage in Beziehung zum Sphinkter erfolgt.

- Parks-Klassifikation

- intersphinktäre

- transsphinktäre

- suprasphinktäre und

- extrasphinktäre Fisteln.

- Parks-Klassifikation

- Der größte Teil der Fisteln verläuft inter- oder transsphinktär.

Disponierende Faktoren

- Entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

- Diabetes mellitus

- Hämatologische Grunderkrankungen

- HIV

- Rauchen

- Adipositas

- Sitzende Tätigkeit/Bewegungsmangel

ICPC-2

- D95 Analfistel/perianaler Abszess

ICD-10

- K60 Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion

- K60.3 Analfistel

- K60.4 Rektalfistel

- K60.5 Anorektalfistel

- K61 Abszess in der Anal- und Rektalregion

- K61.0 Analabszess

- K61.1 Rektalabszess

- K61.2 Anorektalabszess

- K61.3 Ischiorektalabszess

- K61.4 Intersphinktärer Abszess

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Abszess: akut zunehmender Schmerz, perianale Schwellung, ausgeprägtes Krankheitsgefühl, teilweise Fieber

- Fisteln: Schmerzen und Sekretabsonderung

Differenzialdiagnosen

- Analfissur

- Analekzem

- Acne inversa

- Sinus pilonidalis

Anamnese

Abszess

- Starke Schmerzen

- Schwellung im Analbereich

- Allgemeines Krankheitsgefühl

- Fieber

- Schwierigkeiten bei der Defäkation

- Gelegentlich Blutauflagerungen auf dem Stuhl

- Supralevatorische (proximaler im kleinen Becken gelegene) Abszesse: eher dumpfe Schmerzen im kleinen Becken, Rückenschmerzen, Fieber, Krankheitsgefühl

Anorektalfistel

- Schmerzen und Sekretabsonderung aus der Fistelöffnung

Klinische Untersuchung

- Abszesse

- perianale Rötung, Überwärmung und Schwellung, oft deutlich fluktuierend

- Bei den seltenen pelvirektalen oder tiefen ischiorektalen Abszesse können diese typischen Zeichen fehlen.

- Analfisteln

- Die äußere Hautöffnung ist u. U. sichtbar.

- Das innere Ostium kann meist rektoskopisch gut dargestellt werden.

- Beim Abszess meist sehr starke Schmerzen

- Bei eindeutiger Klinik und OP-Indikation kann auf die digital-rektale Untersuchung verzichtet werden und diese dann in Anästhesie im Rahmen des Eingriffs erfolgen.

Ergänzende Untersuchungen

- Labor: erhöhte Leukozytenzahl

- Mit Nachweis eines äußeren Fistelostiums bzw. Abszesses ist die Operationsindikation gegeben.

- dann keine weiteren Untersuchungen erforderlich, v. a. bei Ersteingriffen1

Diagnostik bei Spezialist*innen

- Rektoskopie bei V. a. Analfistel

- Das innere Ostium kann meist rektoskopisch gut dargestellt werden. Die Rektoskopie sollte erst in Anästhesie erfolgen, um den Patient*innen Schmerzen zu ersparen.

- Bei supralevatorischen und Rezidivabszessen sowie bei komplexen Rezidivfisteln

- Endosonografie: wegen Schmerzhaftigkeit meist nur in Anästhesie möglich

- MRT

- Ileokoloskopie bei Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung

Indkationen zur Klinikeinweisung/Überweisung

- Bei Abszess immer Einweisung in die Chirurgie zur zeitnahen Operation

- Bei Fistel ohne akuten Abszess Überweisung zu Chirurg*in bzw. Proktolog*in zur elektiven OP-Planung

Checkliste zur Überweisung

Analabszess, Analfistel

- Zweck der Überweisung

- Bestätigende Diagnostik? Therapie? Operation?

- Anamnese

- Wann haben die Beschwerden begonnen? Entwicklung, rezidivierend?

- Schmerzen: Lokalisation, Intensität, Relation zur Defäkation? Nässende Fistel: Sekretaustritt?

- Andere relevante Krankheiten? Regelmäßige Medikamente?

- Evtl. frühere Behandlungen?

- Klinische Untersuchung

- Allgemeinzustand? Fieber?

- Lokaler Status: Schwellung, Rötung? Fistel?

- Ggf. rektale Exploration: tastbare Schwellung, Fistel, Induration?

- Ergänzende Untersuchungen

- ggf. CRP, BSG, Leukozyten

Therapie

Therapieziele

- Ein Fortschreiten der Entzündung mit potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen verhindern.

- Sanierung/Abheilung der Fisteln erreichen.

- Schließmuskelfunktion erhalten.

- Rezidiv verhindern.

Allgemeines zur Therapie

Abszess

- Nofallmäßige Inzision und Drainage in Allgemein- oder Regionalsanästhesie zur Verhinderung von Komplikationen

- Auch spontan perforierte Abszesse sollten operativ versorgt werden, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten.

Analfistel

- Konservative Behandlungsversuche, z. B. Fistelspülungen, zeigen nur in geringem Prozentsatz Heilungserfolge, sodass eine Analfistel eine OP-Indikation darstellt.

- Ziel der operativen Versorgung

- Abheilung der Fistel

- möglichst geringe Rezidivrate

- bestmögliche Erhaltung der Schließmuskelfunktion

- Eine digitalrektale Untersuchung und Rektoskopie erfolgen i. R. des Eingriffs unter Anästhesie zur Lokalisation des Fistelostiums und Untersuchung auf Vorliegen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.

Empfehlungen für Patient*innen

- Ballaststoffreiche Nahrung

- Schmerzstillende Medikamente

- Tägliches Ausduschen der Wunde

Operative Therapie

Leitlinie: Operative Therapie,

Analabszess

- Abszessentlastung durch Inzision und Drainage

- je nach Lage des Abszesses über einen perianalen, transanalen oder transrektalen Zugangsweg

- Wichtig ist die ausreichende Schnittführung, um zu frühes Wiederverschließen der Wunde zu vermeiden.

Analfistel: OP-Verfahren

- Bei Identifizierung einer Fistel gibt es zwei Möglichkeiten:

- primäre Fistelspaltung, oberflächliche Lage der Fistel sowie entsprechende Erfahrung der Operateur*in vorausgesetzt

- höhere Inkontinenzrate bei primärer Fistelspaltung

- Belassen der Fistel und Sanierung in einem Zweiteingriff

- Auch Spontanverschlüsse der Fisteln bei ausreichender Drainage sind möglich.

- primäre Fistelspaltung, oberflächliche Lage der Fistel sowie entsprechende Erfahrung der Operateur*in vorausgesetzt

- Fistelspaltung: Durchtrennung des Gewebes zwischen dem Fistelgang und dem Anoderm inkl. Sphinkteranteilen

- gute Heilungsraten, aber Gefahr der Stuhlinkontinenz

- Fadendrainage

- Bei einer akuten Entzündung bzw. bei Vorliegen eines Abszesses kann zunächst eine Fadendrainage durchgeführt werden und in einem Zweiteingriff die endgültige Fistelsanierung.

- Plastischer Fistelverschluss

- Exzision der Fistel und Verschluss des inneren Fistelostiums mit Verschiebelappen

- v. a. bei hohen Analfisteln

- bessere Ergebnisse bzgl. der Inkontinenzraten

- Fistelexzision mit direkter Rekonstruktion des Sphinkterapparates durch Naht

- bessere Erfolgsraten bezüglich der Inkontinenz

- LIFT-Verfahren (Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract)

- bei hohen Analfisteln

- Neuere Verfahren mit Intention der Schonung des Schließmuskels

- Fibrinkleber

- Kollageninjektion

- Injektion von autologen Stammzellen

- Analfistelplug (Okklusion mit Fremdmaterial)

- Laserverfahren

- OTSC (Over The Scope Clip)

- Es existieren weitere bisher noch nicht etablierte Verfahren, deren Wertigkeit noch abzuwarten ist, z. B.:

- Die Injektion von Eigenfett (vom Bauch der Patient*innen) in die Fistel.1

- In einer Studie konnten 21 von 27 Patientinnen mit anovaginalen Fisteln (77 %) mithilfe dieser Behandlung geheilt werden.2

Medikamentöse Therapie

- Eine ergänzende Therapie mit Antibiotika bleibt Ausnahmefällen vorbehalten (z. B. pararektale Ausdehnung, Immunsupression oder septische Begleitreaktionen).,

Postoperatives Management

- Sekundäre Wundheilung durch Granulation der Wunde vom Wundgrund her

- Die äußere Drainageöffnung sollte nicht vorzeitig verkleben.

- regelmäßiges Austasten der Wunde

- regelmäßiges Ausspülen der Wunde mit Leitungswasser

- Trockener Verband, keine wiederholte Tamponade

- Stuhlregulierung mit Ballaststoffen, ausreichend Flüssigkeit, evtl. Stuhlweichmacher

- z. B. indische Flohsamenschalen 2 x tgl. 1 Beutel in reichlich Wasser gelöst

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Bei zeitnaher Abszesseröffnung und ausreichender Drainage gute Prognose

- Sekundäre Wundheilung meist problemlos

- Durch Verletzung des Sphinkterapparats, v. a. bei wiederholten Eingriffen, kann es zu Stuhlschmieren und Sekretabgang bis hin zur Inkontinenz kommen.

Komplikationen

- Sepsis

- Nekrotisierende Fasziitis/Fournier-Gangrän: selten

- Inkontinenz: je größer das Ausmaß der operativen Intervention desto höher das Inkontinenzrisiko

- Narbige Zerstörung des Schließmuskels bei ausbleibender Behandlung

- Malignombildung in lang bestehenden Fistelgängen: selten

Prognose

- Die bei weitem häufigsten unkomplizierten Fistelformen und Abszesse mit oberflächlicher Lage heilen in der Regel problemlos.

- Rezidive in 2,5–57 % d. F.3

- Rezidivrisiko erhöht bei:

- hohen transsphinkären Fisteln

- fehlendem Auffinden des inneren Ostiums

- komplexen Verzweigungen der Fisteln.3

- iatrogen: unzureichende Drainage

- Das Inkontinenzrisiko ist höher bei komplexen Fisteln, Rezidiveingriffen und Durchtrennung von Anteilen des Sphinkterapparates.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

Analabszess

Analfistel

Quellen

Literatur

- De Weerd L, Weum S, Norderval S. Novel treatment for recalcitrant rectovaginal fistulas: fat injection. Int Urogynecol J 2015; 26(1): 139-44. pmid:25199495 PubMed

- Norderval S, Lundby L, Hougaared H, et al. Efficacy of autologous fat graft injection in the treatment of anovaginal fistulas. Tech Coloproctol 2018 Jan; 22(1): 45-51. pmid:29285682 PubMed

- Mei Z, Wang Q, Zhang Y, Liu P, Ge M, Du P, Yang W, He Y. Risk Factors for Recurrence after anal fistula surgery: A meta-analysis. Int J Surg. 2019 Sep;69:153-164. www.sciencedirect.com

Autor*innen

- Franziska Jorda, Dr. med., Fachärztin für Viszeralchirurgie, Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Kaufbeuren