Was ist eine Refluxkrankheit (Sodbrennen)?

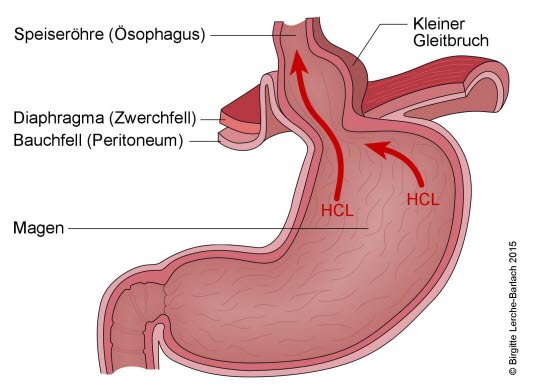

Die Nahrung bahnt sich ihren Weg von der Mundhöhle über die Speiseröhre bis zum Magen. Zur Verdauung wird im Magen Magensäure (Salzsäure, HCl) freigesetzt, die Schleimhaut des Magens ist bei Gesunden gegen die Säure geschützt. Normalerweise schließt der untere Schließmuskel der Speiseröhre gut, sodass die Säure nicht aus dem Magen in die Speiseröhre gelangen kann. Bei manchen Personen oder in bestimmten Situationen funktioniert das jedoch nicht: Magensäure fließt dann aus dem Magen in die Speiseröhre, gelegentlich auch in die Atemwege. Weil dies entgegen der üblichen Richtung der Nahrung geschieht (rückwärts), spricht man von einem Rückfluss (Reflux). Wenn sich durch den Rückfluss von Mageninhalt störende Symptome und/oder Komplikationen entwickeln, besteht eine gastroösophageale Refluxkrankheit, kurz GERD.

Die Säure kann in der Speiseröhre zu Reizungen führen und Schleimhautentzündungen hervorrufen. Die Erkrankung bewirkt Sodbrennen und manchmal ein Brennen oder einen Schmerz im oberen Magenbereich, der bis hinter das Brustbein und hoch in den Hals ausstrahlen kann. Außerdem stoßen die Betroffenen häufig sauer auf.

Die meisten Menschen leiden irgendwann einmal an Refluxsymptomen bzw. Sodbrennen, z. B. nach einer ausgedehnten Mahlzeit; viele nehmen dann vorübergehend entsprechende Medikamente ein. Häufige Beschwerden, also eine Refluxkrankheit, treten bei etwa 10–25 % aller Erwachsenen auf. Die Beschwerden sind dabei oft so ausgeprägt, dass sie die Lebensqualität beeinflussen. Bei rund der Hälfte der Betroffenen ist jedoch keine Entzündung der Speiseröhrenschleimhaut sichtbar.

Symptome

Das dominierende Symptom ist Sodbrennen. Es tritt typischerweise in den ersten Stunden nach den Mahlzeiten auf. Saures Aufstoßen ist etwa gleichermaßen häufig, wie auch brennender Schmerz im oberen Teil des Magens, der oft bis hinter das Brustbein ausstrahlt. Die Beschwerden verstärken sich typischerweise beim Vornüberbeugen oder im Liegen. Sie können so ausgeprägt sein, dass sie die Lebensqualität einschränken. Dies hängt davon ab, wie stark und häufig die Schmerzen sind und ob eine Entzündung in der Speiseröhre vorliegt oder nicht.

Manche Betroffene berichten auch über anhaltenden Reizhusten und Heiserkeit. Die bei Refluxkrankheit auftretenden Schmerzen können dem Brustschmerz bei einem Herzinfarkt ähnlich sein; daher sollte dies auch immer als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden.

Der Rückfluss von Magensäure kann zu weiteren Symptomen wie Schluckbeschwerden, Zahnschäden, Schlafstörungen etc. führen.

Ursachen

Die Ursache ist meistens eine Funktionsstörung im oberen Magenmund (einem Muskel), da dieser seine rückwärtige Schließfunktion zur Speiseröhre hin nicht richtig erfüllt. Auch ein zu stark gefüllter Magen oder eine verlangsamte Magenentleerung können zur Fehlfunktion des Schließmuskels führen. Dadurch kann Säure aus dem Magen zurück in die Speiseröhre fließen. Die Säure führt zu einem unangenehm brennenden Gefühl und kann bei manchen zur Schleimhautentzündung der Speiseröhre führen. Allerdings leiden manche Patient*innen auch ohne Entzündung der Speiseröhre sehr stark an Sodbrennen, andere mit deutlicher Entzündung klagen hingegen kaum über Beschwerden.

Gewisse Faktoren begünstigen die Entstehung einer Refluxkrankheit:

- höheres Alter

- Alkoholkonsum und Rauchen

- Übergewicht

- wenig körperliche Aktivität

- psychische Erkrankungen, z. B. Angststörungen, Depression

- Schwangerschaft

- Verstopfung

- Ernährungsgewohnheiten (z. B. Säuregehalt, Menge, große Mahlzeiten kurz vor dem Schlafengehen)

- Bestimmte Medikamente können die Funktion des Schließmuskels in der Speiseröhre schwächen und Reflux begünstigen.

- Zwerchfellbruch (Hiatushernie): Bei dieser Erkrankung buchtet sich der Magen durch die Muskeln des Zwerchfells hindurch aus. Dieser Muskel trägt zusammen mit dem Schließmuskel der unteren Speiseröhre dazu bei, den Magen zu schließen und einen Rücklauf des Mageninhalts zu verhindern. Der Bruch trägt dazu bei, dass sich der Schließmechanismus verschlechtert, ist aber insgesamt für die Refluxkrankheit eine eher seltene Ursache.

Diagnostik

In den meisten Fällen wird die Diagnose aufgrund der typischen Krankengeschichte mit häufigem Sodbrennen und saurem Aufstoßen gestellt. Ärztliche Untersuchungen zeigen oft keine auffälligen Befunde. Laboruntersuchungen geben meist wenig Aufschluss.

In unkomplizierten Fällen können die typischen Symptome beispielsweise mit säurehemmenden Mitteln (Protonpumpenhemmer [PPI]) behandelt werden, ohne dass weitere Untersuchungen notwendig sind. Gehen die Beschwerden unter der Medikation zurück, so ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Verdachtsdiagnose richtig war.

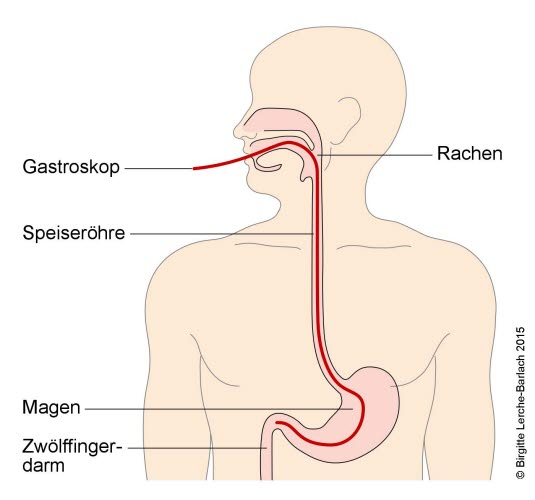

Weisen Patient*innen deutliche Risikofaktoren auf (Alkohol, Rauchen), klagen über zusätzliche untypische Beschwerden, leiden an begleitenden Krankheiten oder klagen bereits sehr lange über Sodbrennen, werden eine Spiegelung von Speiseröhre und Magen (Gastroskopie), ggf. auch weitere Untersuchungen empfohlen.

Gastroskopie

Mithilfe der Gastroskopie können Ärzt*innen herausfinden, ob eine Entzündung der Speiseröhre (Ösophagitis) vorliegt. Eine Ösophagitis kann einhergehen mit einer deutlicheren Veränderung der Schleimhautzellen in der Speiseröhre, einem sog. Barrett-Ösophagus. Diese Krankheit kann über einen längeren Verlauf zu Speiseröhrenkrebs führen, deswegen sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen sinnvoll.

Die Gastroskopie wird v. a. bei Patient*innen ausgeführt, bei denen Protonenpumpenhemmer keinen Erfolg haben, sowie bei Patient*innen mit Schluckbeschwerden oder anderen Symptomen, die sorgfältig abgeklärt werden sollten. Bei der Gastroskopie gilt es, den Umfang der Schleimhautverletzungen in der Speiseröhre zu beurteilen, eventuelle Komplikationen zu erkennen und Krebserkrankungen im Magen oder in der Speiseröhre auszuschließen. In bestimmten Fällen wird dabei eine Gewebeprobe zur mikroskopischen Untersuchung entnommen (Biopsie).

Manche Patient*innen mit schweren Entzündungen können völlig symptomfrei sein. Gleichzeitig haben nur etwa die Hälfte aller Patient*innen mit gastroösophagealer Refluxkrankheit Schleimhautveränderungen in der Speiseröhre.

Die Messung von pH-Wert und Druckverhältnissen in der Speiseröhre erfolgt nur in bestimmten Fällen:

- bei Refluxsymptomen ohne Schleimhautveränderungen in der Speiseröhre

- Wenn eine Operation (etwa im Bereich des Schließmuskels) in Erwägung gezogen wird.

- Wenn Patient*innen auf Protonpumpenhemmer nicht ansprechen.

- Um den Reflux von Mageninhalt bei Personen mit Brustschmerzen oder anderen untypischen Symptomen zu erfassen, wenn die Ursache hierfür unklar ist.

Behandlung

Die Behandlung zielt darauf ab, die Symptome zu lindern und einer Entzündung der Speiseröhre vorzubeugen oder eine Entzündung zu heilen.

Was können Sie selbst tun?

Es gibt einige Dinge, die Sie selbst unternehmen können, um die Situation zu verbessern:

- Kippen Sie das Kopfende des Bettes etwas nach oben, um Refluxprobleme in der Nacht zu verringern.

- Vermeiden Sie Übergewicht.

- Vermeiden Sie spätes und reichhaltiges Abendessen, da dies die nächtliche Säureproduktion steigert.

- Vermeiden Sie Nahrungsmittel und Getränke, die die Beschwerden verstärken. Dies gilt insbesondere für kohlensäurehaltige Getränke, Zitrusfrüchte, scharfes oder fetthaltiges Essen, Pfefferminz, Schokolade, Kaffee und Alkohol.

- Hören Sie auf zu rauchen! Nikotin schwächt vermutlich den unteren Schließmuskel der Speiseröhre.

- Verstopfung sollte behandelt werden.

- Vermeiden Sie eng sitzende Kleidung und Arbeitsstellungen, bei denen Sie längere Zeit vornübergebeugt stehen oder sitzen.

- Die Einnahme bestimmter Schmerzmittel (NSAR) sollte vermieden werden.

Medikamente

Oftmals werden Medikamente eingesetzt. Vielen Personen genügt die gelegentliche Einnahme von Säurebindern (sog. Antazida), eventuell auch regelmäßig nach den Mahlzeiten. Gelegentlich helfen auch Medikamente, die einen Schutzfilm (mit Alginsäure) um die Schleimhaut bilden. Am wirkungsvollsten sind Wirkstoffe, die die Säureproduktion verringern oder völlig stoppen, sogenannte Protonenpumpenhemmer (PPI). Die Einnahme sollte 30 Minuten vor einer Mahlzeit erfolgen. H2-Rezeptorenblocker werden nur noch selten angewendet.

Der Nachteil bei diesen Medikamenten ist, dass deren Wirkung nur solange besteht, wie man sie einnimmt. Manche Patient*innen sind daher an eine langfrsitige Behandlung der Refluxerkrankung gebunden.

Operation

Wenn Patient*innen mithilfe von Beratung und Medikamenten keine Verbesserung erreichen, kann in Einzelfällen eine Operation erfolgen. Bei einem chirurgischen Eingriff wird der untere Abschnitt der Speiseröhre mit dem Schließmuskel und/oder der obere Abschnitt des Magens so verändert, dass ein Reflux von Magensäure möglichst unterbunden wird. Dies erfolgt heutzutage meistens gering invasiv und führt zu guten Ergebnissen, die aber die Wirkung von Medikamenten oft nicht übertreffen. Eine Operation wird hauptsächlich bei jüngeren Personen mit sehr starken Beschwerden erwogen.

Prognose

Die Erkrankung ist chronisch, wobei sich gute und schlechte Perioden abwechseln. Medikamente sind wirkungsvoll, solange man sie einnimmt. Eine Refluxkrankheit ist in den meisten Fällen vollkommen ungefährlich.

Infolge der Erkrankung sind jedoch bestimmte Komplikationen möglich:

- Entzündung der Speiseröhre (siehe oben)

- Verengung der Speiseröhre infolge chronischer Entzündung (sehr selten)

- Asthmatische Beschwerden, wenn Magensäure aus dem Magen in die Speiseröhre und weiter zur Luftröhre gelangt.

- Schädigungen des Zahnschmelzes

- Barrett-Ösophagus kann in einzelnen Fällen ein Vorstadium des Speiseröhrenkrebs sein; dies ist aber selten.

- Blutungen im oberen Magen-Darm-Trakt, die zu Blutarmut (Anämie) führen können.

Weitere Informationen

- Alkohol – Missbrauch oder Anghängigkeit?

- Rauchen schadet Ihrer Gesundheit

- Warum sollten Sie das Rauchen aufgeben, und wie gelingt es?

- Übergewicht

- Übergewicht und Gewichtsabnahme

- Verstopfung

- Barrett-Ösophagus

- Sodbrennen

- Brustschmerzen

- Gastroösophageale Refluxerkrankung – Informationen für ärztliches Personal

Autorin

- Martina Bujard, Wissenschaftsjournalistin, Wiesbaden

Link lists

Authors

Previous authors

Updates

Gallery

Snomed

References

Based on professional document Gastroösophageale Refluxkrankheit. References are shown below.

- Lohnstein M, Eras J, Hammerbacher C. Der Prüfungsguide Allgemeinmedizin - Aktualisierte und erweiterte 3. Auflage. Augsburg: Wißner-Verlag, 2018.

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Gastroösophageale Refluxkrankheit. AWMF-Leitlinie Nr. 021-013, Stand 2014. www.awmf.org

- Kandulski A, Zimmermann D, Weidlich S, et al. Update: Benigne Erkrankungen der Speiseröhre. MMW - Fortschritte der Medizin 2022; 164: 20-25. www.springermedizin.de

- Labenz J, Borkenstein D, Müller M, et al. Gastroösophageale Refluxkrankheit – Update 2021. Internist 2020; 61: 1249–1263. doi:10.1007/s00108-020-00890-1 DOI

- El-Serag H, Sweet S, Winchester C, et al. Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut 2014; 63: 871-880. doi:10.1136/gutjnl-2012-304269 DOI

- Labenz J, Labenz C. Prävalenz und natürlicher Verlauf der gastroösophagealen Refluxkrankheit. Gastroenterologe 2016; 11: 102-109. doi:10.1007/s11377-016-0045-0 DOI

- Richter JE, Rubenstein JH. Presentation and Epidemiology of Gastroesophageal Reflux Disease. Gastroenterology. 2018;154(2):267‐276. PMID: 28780072 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Labenz J. Refluxkrankheit jenseits der PPI. MMW - Fortschritte der Medizin 2018; 160: 40-43. doi:10.1007/s15006-018-0149-1 DOI

- Ghisa M, Barberio B, Savarino V, et a. The Lyon Consensus: Does It Differ From the Previous Ones? J Neurogastroenterol Motil 2020; 26: 311-321. doi:10.5056/jnm20046 DOI

- Labenz J. Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Gastroösophageale Refluxerkrankung. Zugriff 10.06.22. www.springermedizin.de

- Katzka D, Pandolfino J, Kahrilas P. Phenotypes of Gastroesophageal Reflux Disease: Where Rome, Lyon, and Montreal Meet. Clin Gastroenterol Hepatol 2020; 18: 767-776. doi:10.1016/j.cgh.2019.07.015 DOI

- Gyawali C, Kahrilas P, Savarino E, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut 2018; 67: 1351-1362. doi:10.1136/gutjnl-2017-314722 DOI

- Labenz J. Gastroösophageale Refluxkrankheit. GastroNews 2022; 9: 30-38. doi:10.1007/s15036-021-2446-2 DOI

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Helicobacter pylori und gastroduodenale Ulkuskrankheit. AWMF-Leitlinie Nr. 021-001. S2k, Stand 2022. register.awmf.org

- Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, Dent J, Jones R; Global Consensus Group. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol. 2006;101(8):1900‐1943. PMID: 16928254 insights.ovid.com

- Halama M. Die Gastroösophageale Refluxkrankheit. Der informierte Arzt 2012; 3: 22-23. www.tellmed.ch

- Patti M. Gastroesophageal Reflux Disease. Medscape, updated Oct 20, 2021. Zugriff 12.06.22. emedicine.medscape.com

- Malfertheiner S, Costa S. Reflux in der Schwangerschaft. Gastroenterologe 2008; 3: 303-308. doi:10.1007/s11377-008-0192-z DOI

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Diagnostik und Therapie der Plattenepithelkarzinome und Adenokarzinome des Ösophagus. AWMF-Leitlinie Nr. 021-023. Stand 2021. www.awmf.org

- Schedel J, Pech O. Gastroösophagealer Reflux Diagnostik und therapeutische Möglichkeiten. CME 2018; 15: 9-18. doi:10.1007/s11298-018-6510-y DOI

- Lundell L, Dent J, Bennett J. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional correlates and further validation of the Los Angeles classification. Gut 1999; 45: 172-180. doi:10.1136/gut.45.2.172 DOI

- Kandulski A, Dobsch P, Dechant F, et al. Gastroösophageale Refluxerkrankung - Strukturierte Funktionsdiagnostik auf der Basis der Lyon-Klassifikation. Gastroenterologe 2020; 15: 235–245. doi:10.1007/s11377-020-00440-z DOI

- Moayyedi P, Eikelboom JW, Bosch J, et al. Safety of Proton Pump Inhibitors Based on a Large, Multi-Year, Randomized Trial of Patients Receiving Rivaroxaban or Aspirin. Gastroenterology. 2019;157(3):682-691.e2. PMID: 31152740 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Eusebi LH, Rabitti S, Artesiani ML, et al. Proton pump inhibitors: Risks of long-term use. J Gastroenterol Hepatol. 2017;32(7):1295-1302. PMID: 28092694 onlinelibrary.wiley.com

- Schedel J, Pecho. Refluxerkrankung – eine „bunte“ Symptomatik. MMW - Fortschritte der Medizin 2020; 162: 66-67. doi:10.1007/s15006-020-0164-x DOI

- Alginate - Alternative zu Säureblockern. MMW - Fortschritte der Medizin 2020;162:77. DOI 10.1007/s15006-020-4643-x. www.springermedizin.de

- Clarrett DM, Hachem C. Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Mo Med. 2018;115(3):214‐218. PMID: 30228725 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Oberhofer E. Reflux trotz regelmäßiger PPI-Einnahme? Ändern Sie die Strategie! Gastroösophageale Refluxkrankheit, Springermedizin Nachrichten 11.05.22. www.springermedizin.de

- Embryotox. Refluxkrankheit. Zugriff 16.06.22. www.embryotox.de

- Frazzoni M, Piccoli M, Conigliaro R, Frazzoni L, Melotti G. Laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease. World J Gastroenterol. 2014;20(39):14272-14279. PMID: 25339814 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Lübbers H, Mahlke R, Lankisch PG, Stolte M. Follow-up endoscopy in gastroenterology: when is it helpful? Dtsch Arztebl Int. 2010;107(3):30-39. PMID: 20140171 www.ncbi.nlm.nih.gov