Red Flags und abwendbar gefährliche Verläufe

|

Red Flags |

Abwendbar gefährlicher Verlauf |

|

Bewusstseinstrübung, Schock, erhöhte Atemfrequenz |

|

|

Flankenschmerzen |

|

|

Stark verminderte Diurese |

Harnverhalt, Nierenversagen, Obstruktion der ableitenden Harnwege |

|

Fieber > 38,5 °C |

|

|

Makrohämaturie |

Gerinnungsstörung, Thrombopathie, Vaskulopathie, Urothelkarzinom, Urolithiasis |

|

Z. n. Beckentrauma |

|

|

Prostatabeschwerden (LUTS) |

|

|

Dauerkatheter |

Allgemeine Informationen

Definition

- Dysurie bezeichnet das schmerzhafte und erschwerte Wasserlassen.

Häufigkeit

- Dysurie tritt zwar bei Männern seltener auf als bei Frauen, jedoch steigt die Inzidenz mit dem Alter infolge von Prostatavergrößerungen.

- Eine niederländische Studie fand die Inzidenz einer Zystitis bei Männern mit 7,7/1.000 und die einer spezifischen Urethritis mit 0,6/1.000.1

- Symptome eines Prostatitissyndroms haben etwa 8,5 % aller Männer.2

- In Deutschland haben mittlere bis schwere Symptome einer benignen Prostatahyperplasie (BPH):

- 20 % der 50 bis 59-Jährigen

- 40 % über 70-Jährigen.

Diagnostische Überlegungen

- Die Symptome sind bei Männern mit Harnwegsinfekt ähnlich wie bei Frauen.

- Algurie, Fieber und ein Alter > 60 Jahre sind Prädiktoren für eine Harnwegsinfektion.

- Bei Vorhandensein aller drei Prädiktoren liegt in über 90 % eine (möglicherweise komplizierte) Harnwegsinfektion vor.

- Harnwegsinfektionen bei Männern sollten in der Regel als komplizierte Infektionen eingeschätzt werden, da die Prostata als parenchymatöses Organ mitbetroffen sein kann.

- Dysurie bei Männern kann ein Symptom von unterschiedlichen Erkrankungen sein. Deshalb ist eine ausführliche Anamnese wichtig.

- Schmerzen bei Beginn der Miktion sprechen eher für eine Urethritis, Schmerzen am Ende der Miktion für eine Zystitis.

- Dysurie und Fieber ist häufig Symptom einer Prostatitis (oder Pyelonephritis oder einer Epididymitis).

- Eine bakterielle Prostatitis kann außerdem Schmerzen anal/perineal oder lumbal und ein deutliches Krankheitsgefühl verursachen.

- Prostatitische Beschwerden können z. B. Beckenschmerzen, Harnträufeln oder Harnstottern sein.

- Ein peniler Ausfluss spricht für eine Urethritis.

- Eine gutartige Vergrößerung der Prostata (BPH) und auch ein Prostatakarzinom sind Erkrankungen des höheren Lebensalters, während eine Urethritis eher bei jüngeren Männern auftritt.

- Männer mit fieberhaftem Harnwegsinfekt haben meist eine Mitbeteiligung der Prostata.

Abwendbar gefährliche Verläufe

- Pyelonephritis (insbes. in Kombination mit Obstruktionen)

- Urethritis (Vermeidung einer Chronifizierung)

- Orchitis, Epididymitis

- Urosepsis

- Akute bakterielle Prostatitis

- Höhergradige Obstruktion (Steine, BPH, verstopfter Urinkatheter)

- Prostatakarzinom

ICD-10

- R30.0 Dysurie

- R30.9 schmerzhafte Miktion

- R39.1 Miktionsstörungen, sonstige

Differenzialdiagnosen

Untere Harnwegsinfektion

- Siehe Artikel Unterer Harnwegsinfekt bei Männern.

- Typische Symptome sind Dysurie, Pollakisurie und suprapubische Schmerzen.

Urethritis

- Symptome3

- Dysurie, mukupurulenter Ausfluss, Juckreiz

- häufig auch asymptomatische Verlaufsformen

- Sie tritt am häufigsten bei jüngeren Männern (< 35 Jahre) auf.

- Typischerweise Übertragung durch sexuelle Kontakte.

- Einteilung in Gononkokken-Urethritis und Nicht-Gonokokken-Urethritis.

- Weitere verursachende Erreger

- C. trachomatis (11–50 %)

- M. genitalium (6–50 %)

- Ureaplasma (5–26 %)

- T. vaginalis (1–20 %)

- Adenoviren (2–4 %).

- Empfohlene Untersuchungen

- Mikroskopie des Ausflusses mit Gramfärbung

- Abstrichentnahme zur PCR, insbesondere bei Gonokokken auch zur Resistenztestung

- Die Behandlung inklusive Partnerbehandlung sollte je nach ursächlichem Erreger nach Resistogramm erfolgen.

Epididymitis

- Siehe Artikel Epididymitis.

- Diese ist fast immer unilateral und hat eine akute Symptomatik (Schmerzen und Schwellung).3

- Erreger3

- Bei jüngeren Männern (< 35 Jahre) sind Chlamydien und Gonokken häufige Erreger.

- bei älteren Männern die üblichen Erreger eines HWI

- Eine Epididymitis ist nicht selten bei einer Dauertherapie mit einem transurethralen Urin-DK.

Akute bakterielle Prostatitis

- Siehe Artikel Akute Prostatitis.

- Diese ist geprägt von lokalen Symptomen (starke Schmerzen im Damm, die in Bauch oder Rücken ausstrahlen können), Miktionsstörungen (Dysurie und Pollakisurie, evtl. obstruktive Symptomatik) und unterschiedlich ausgeprägten Allgemeinsymptomen (Fieber, reduzierter AZ, in schweren Fällen Sepsis).3

Chronische Prostatitis

- Siehe Artikel Prostatitissyndrom.

- Die chronische Prostatitis ist definiert durch Symptome > 3 Monate.

- Diese zeigt eine variable Symptomatik. Die Beschwerden sind milder als bei der akuten bakteriellen Prostatitis.

- Die Schmerzen sind meist im Damm lokalisiert und können in Hoden, Leiste, Rücken oder Bauch ausstrahlen.

- Schmerzen während oder nach der Ejakulation sind möglich.

- Miktionsstörungen können auftreten: Dysurie, Pollakisurie, obstruktive Symptomatik Harnröhrenausfluss.3

Vergrößerung der Prostata (BPH = benigne Prostatahyperplasie)

- Siehe Artikel Benigne Prostatahyperplasie (BPH).

- Miktionsstörungen (abgeschwächter Harnstrahl, Harndrang, Dysurie, Nykturie)

- Siehe auch den Artikel über LUTS, Symptome des unteren Harntraktes.

- Ein Hilfsmittel für eine strukturierte Anamnese ist der International Prostate Symptom Score (IPSS).4

Mechanische Irritation

- Radfahren, Reiten

Anamnese

- Die Diagnose einzig auf die klinischen Symptome zu stützen, führt zu einer schlechten Prognose.5

- Bei der Anamneseerhebung sollte gefragt werden nach:

- Allgemeinsymptomen: Übelkeit, Fieber

- Lokalisation, Zeitpunkt (in Bezug auf die Miktion) und Charakter von Schmerzen

- Ausfluss

- Exanthemen oder Genitalulzera

- Miktionsstörungen

- Geschlechtsverkehr in den letzten Wochen

- Urinveränderungen (Geruch, Trübung, Blut).

Symptome

Fieber oder systemische Symptome

- Deuten auf eine infektiöse Ursache, wie z. B. akute bakterielle Prostatitis oder Epididymitis, evtl. Pyelonephritis hin. Ein auf die Blase beschränkter HWI verursacht meistens kein Fieber.

Trüber oder übelriechender Urin

- Übelriechender und trüber Urin sind schwache Prädiktoren für einen Harnwegsinfekt. 2 von 4 anamnestischen Angaben zusammen (übler Uringeruch, trüber Urin, Dysurie, Nykturie) haben eine Sensitivität von 65 % (Spezifität von 69 %, PPV 77 %; NPV 54%).6

Ausfluss

- Deutet auf eine Urethritis oder chronische Prostatitis hin.

Schmerzen

- Schmerzen zu Beginn des Wasserlassens

- meistens urethrale Genese

- Suprapubische Schmerzen

- Entstehen in der Regel in der Harnblase: Deuten auf eine untere Harnwegsinfektion hin.

- Starke Schmerzen im Damm

- Deuten auf eine akute bakterielle Prostatitis oder evtl. einen Tumor im Rektum hin.

- Flankenschmerzen

- kolikartig: V. a. Urolithiasis

- konstant: V. a. Pyelonephritis

Entleerungsprobleme, Nykturie, häufiger Harndrang

- Deutet auf chronische Prostatitis oder benigne Prostatahyperplasie hin.

Kürzliche Katheterisierung oder apparative Untersuchung

- Infektion oder Verletzung der Harnröhre

Sonstige Erkrankungen?

Klinische Untersuchung

Allgemeines

- Je nach Anamnese

- Palpation der Nierenlager und des Abdomens

- Anzeichen für Entzündungen an der Harnröhrenöffnung, Ausfluss

- digital-rektale Untersuchung mit Palpation der Prostata (nicht bei akuter bakterieller Prostatitis!)

- Palpation der Lymphknoten in der Leiste

- Flankenschmerzen

- vergrößerte Blase

- Palpation der Hoden und Nebenhoden (schmerzhaft, vergrößert?)

Ergänzende Untersuchungen

In der Hausarztpraxis

Uringewinnung

- Für eine orientierende Urinuntersuchung (z. B. mittels Teststreifen) kann bei entsprechender Fragestellung auf eine Gewinnung von Mittelstrahlurin (zugunsten von Spontanurin) sowie auf eine Reinigung der Glans penis verzichtet werden.

- Weiterführende laborchemische und/oder mikrobiologische Untersuchungen erfordern jedoch eine exakte Gewinnung und Verarbeitung des Urins, in der Regel von Mittelstrahlurin. Kontaminationen durch Urethral- und/oder Umgebungsflora sind hierbei gering zu halten.

Urinteststreifenuntersuchung

- Der Ausschluss einer Harnwegsinfektion mittels Teststreifen ist aufgrund der unzureichenden Sensitivität und Spezifität nicht zu empfehlen.

- Der Nachweis von Leukozyten und/oder Nitrit bei gleichzeitig bestehenden klinischen Beschwerden erhöht die Wahrscheinlichkeit deutlich.

- Wenn beide positiv sind, beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Harnwegsinfektion 91 %, wenn beide negativ sind, liegt in 40 % der Fälle dennoch eine positive Urinkultur vor.

- Nitrittest8

- Ist hochspezifisch (ca. 90 %). Ein positives Ergebnis macht einen HWI sehr wahrscheinlich.

- Die Sensitivität liegt nur bei ca 40 % (allgemeinmedizinisches Setting).8

- Ein negatives Ergebnis sagt nicht viel aus (kein Nachweis und kein Ausschluss eines HWI).

- Ein positives Ergebnis ist nur bei einer bestimmten Bakterienkonzentration möglich, die erst nach einer Verweilzeit des Urins in der Blase > 4 h erreicht werden kann.

- Proteus mirabilis, Enterokokken und Staphylokokken werden nicht erfasst.

- Leukozytenesterase

- Hat eine Sensitivität von 80–90 % und eine Spezifität von ca. 40 % (hausärztliches Setting) für den Nachweis einer Harnwegsinfektion.8

- Ein positives Ergebnis weist auf eine entzündliche Reaktion hin und ist somit wenig spezifisch.

- Blut/Protein

- Der Nachweis von Blut hat eine hohe Sensitivität bei der Diagnostik einer Harnwegsinfektion, ist aber wenig spezifisch.

- Der Nachweis von Protein hat keine diagnostische Bedeutung.

- Mikroskopische Untersuchung nach Gramfärbung, Kultur und Nukleinsäure-Amplifikationstests sind diagnostische Instrumente bei V. a. Gonorrhö oder Chlamydien.

- Siehe Tabelle Urinstreifentest, Störfaktoren.

Weitere Untersuchungen

- Urinmikroskopie

- Mit der Urinmikroskopie kann bei entsprechender Erfahrung eine Harnwegsinfektion weitgehend ausgeschlossen werden (Ia).

- Urinkultur

- Bei Verdacht auf einen HWI wird die Durchführung einer Urinkultur empfohlen, um eine resistenzgerechte antibiotische Behandlung zu gewährleisten.

- Urinproben für die kulturelle mikrobiologische Diagnostik sind unverzüglich zu verarbeiten.

- Bei einer Probengewinnung am Nachmittag oder in den Nachtstunden und bei fehlender Transport- bzw. sofortiger Verarbeitungsmöglichkeit der Probe, ist der Urin gekühlt bei 2–8 °C zu lagern.

- Indikationen zur Durchführung einer Urinkultur sind z. B.:

- rezidivierende Harnwegsinfektionen

- sicherer Ausschluss einer Harnwegsinfektion

- Harnwegsinfektionen bei Risikogruppen und komplizierten Harnwegsinfektionen.

- Wenn bei Männern mit einer Harnwegsinfektion eine Indikation zur Antibiotikatherapie gestellt wird, sollte vor Therapiebeginn eine Urinkultur durchgeführt werden und entsprechend resistenzgerecht behandelt werden (B).

Maßnahmen und Empfehlungen

Indikationen zur Überweisung/Klinikeinweisung

- Überweisung in urologische Praxis

- Einweisung in die Klinik

- schwerer Verlauf einer bakteriellen Prostatitis

- schwerer Verlauf einer Pyelonephritis

- obstruierende Nierensteine

- schwerer Verlauf einer Epididymitis/v. a. Abszess

Therapie

- Für die empirische orale Therapie der akuten unkomplizierten Zystitis bei jüngeren Männern sollten Pivmecillinam und Nitrofurantoin eingesetzt werden (Voraussetzung: keine Beteiligung der Prostata!).

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

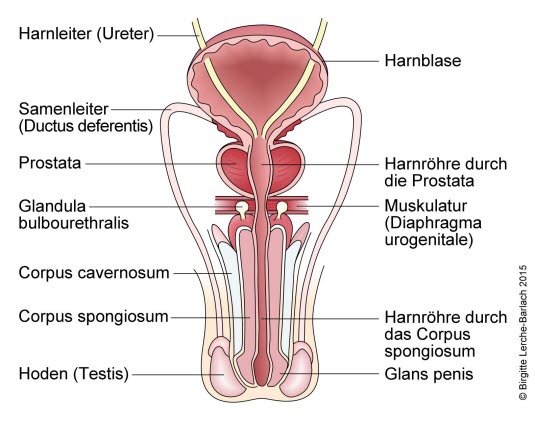

Männliche Genitalien und Harnblase

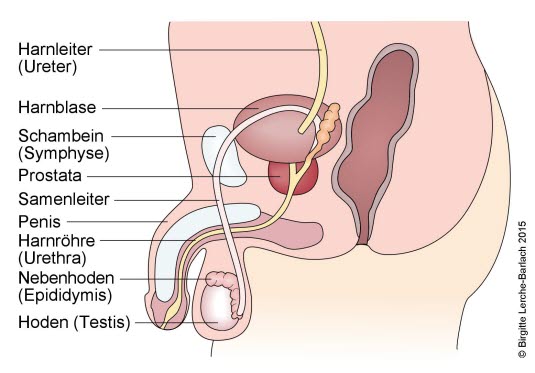

Beckenorgane, Mann

Quellen

Literatur

- van der Linden et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en bevolking en in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM (2004). www.nivel.nl

- Magistro G, Wagenlehner FM, Grabe M, Weidner W, Stief CG, Nickel JC. Contemporary Management of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. Eur Urol. 2016 Feb;69(2):286-97. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam, the Netherlands 2022.ISBN 978-94-92671-16-5. uroweb.org

- Urological Sciences Research Foundation. International Prostate Symptom Score (IPSS)Culver City CA (USA), (24.6.2016). www.usrf.org

- Medina-Bombardó D, Jover-Palmer A. Does clinical examination aid in the diagnosis of urinary tract infections in women? A systematic review and meta-analysis. BMC Fam Pract. 2011; 12: 111. PubMed

- Little et al. Dipsticks and diagnostic algorithms in urinary tract infection: development and validation, randomised trial, economic analysis, observational cohort and qualitative study. Health Technology Assessment 2009; Vol. 13: No. 19. DOI: 10.3310/hta13190. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Fünfstück R, Nicolle LE, Hanefeld M, Naber KG. Urinary tract infection in patients with diabetes mellitus. Clin Nephrol. 2012 Jan;77(1):40-8. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Devillé WL, Yzermans JC, van Duijn NP, et al. The urine dipstick test useful to rule out infections: a meta-analysis of the accuracy. BMC Urol 2004; 4: 4. PubMed

Autor*innen

- Franziska Jorda, Dr. med., Fachärztin für Viszeralchirurgie, Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Kaufbeuren

- Marlies Karsch-Völk, Dr. med., Fachärztin für Allgemeinmedizin, München

- Klaus Gebhardt, Arzt für Allgemeinmedizin, Bremen (Review)