Was ist eine Nierenbeckenentzündung?

|

|

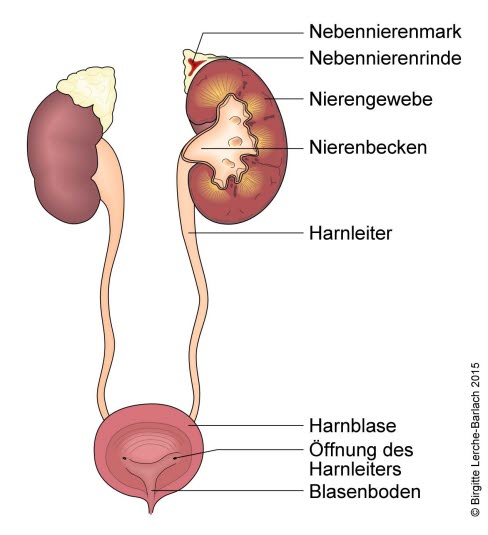

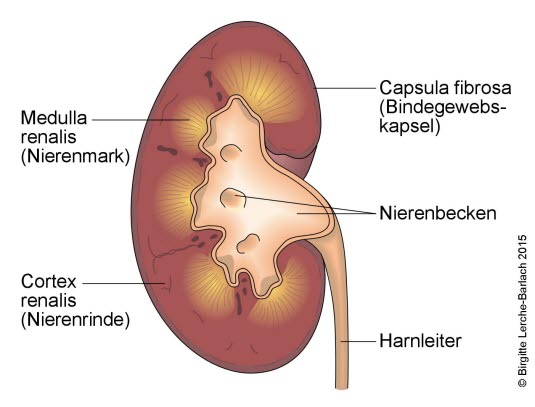

Eine akute Nierenbeckenentzündung entsteht meist auf dem Boden einer unteren Harnwegsinfektion, die durch das Eindringen von Bakterien über die Harnröhre in die Harnblase verursacht wird. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Darmbakterien (v. a. Escherichia coli). Wenn die Bakterien bis in die oberen Harnwege aufsteigen, können sie zur Infektion des Nierenbeckens und des Nierengewebes führen (Pyelonephritis). In einigen Fällen haben die betroffenen Personen keine Symptome, ehe die Bakterien die Niere erreicht haben.

In manchen Fällen kann eine Pyelonephritis auch durch Erreger, die sich im Blut befinden, ausgelöst werden. In diesem Fall sind die meisten Betroffenen immungeschwächt oder chronisch krank.

Jährlich erkrankt ca. 1 von 1.000 Personen an einer Nierenbeckenentzündung. Die Erkrankung tritt am häufigsten bei Frauen auf. Aufgrund ihrer kurzen Harnröhre erkranken sie häufiger an unteren Harnwegsinfekten, die sich zu einer Pyelonephritis ausweiten können.

Komplizierte Nierenbeckenentzündungen kommen relativ häufig vor bei Männern, älteren Menschen, Schwangeren, bei zugrunde liegenden anatomischen Besonderheiten, bei Personen mit Immunschwäche oder in Situationen, in denen der Harnabfluss gestört ist (z.B. durch Nieren-/Harnleitersteine). Außerdem begünstigt ein dauerhaft liegender Urinkatheter eine Pyelonephritis.

Neben der akuten Pyelonephritis gibt es eine chronische Infektion der oberen Harnwege. Sie entsteht z. B. durch eine dauerhafte Harnabflussstörung, zum Beispiel bei kindlichen Fehlbildungen des Harntraktes oder im Rahmen einer vergrößerten Prostata. Die Behandlung sollte möglichst eine Korrektur der Harnabflussstörung miteinschließen.

Zur Vermeidung von Komplikationen der Pyelonephritis sind eine frühzeitige Diagnostik und antibiotische Therapie entscheidend.

Ursache

Eine Nierenbeckenentzündung wird in den meisten Fällen durch eine aufsteigende Infektion mit Bakterien hervorgerufen. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Bakterien, die sich bei Gesunden im Bereich rund um den Darmausgang und die äußeren Geschlechtsteile aufhalten. Zu ca. 80 % ist das Darmbakterium Escherichia coli der Verursacher.

Die Risikofaktoren für die Entstehung einer Pyelonephritis überschneiden sich mit denen der komplizierten Harnwegsinfekte:

- Hindernisse in den Harnwegen, die den Urinabfluss stören, zum Beispiel Prostatavergrößerung, Harnröhrenverengung, Steinleiden sowie gut- oder bösartige Geschwüre (z. B. Harnblasenkrebs). Der dadurch in der Blase verbleibende Restharn beziehungsweise der in die Nierenbecken aufgestaute Urin fördern das Wachstum von Bakterien.

- Neurologische Krankheiten, bei denen die normale Harnentleerung gestört ist, zum Beispiel Querschnittslähmungen, Multiple Sklerose sowie Demenz. Es bildet sich Restharn.

- Grunderkrankungen wie Diabetes oder Nierenversagen. Der im Urin ausgeschiedene Zucker bei nicht oder nur unzureichend behandeltem Diabetes liefert eine ideale Ernährungsgrundlage für Bakterien.

- Liegende Dauerkatheter oder andere Fremdkörper im Harntrakt. Sie sind oft innerhalb weniger Tage mit Bakterien besiedelt. Der entstehende Biofilm schützt Bakterien vor dem menschlichen Immunsystem und vor Antibiotika.

- Angeborene oder erworbene Fehlbildungen des Harntraktes, die z. B. einen vesikoureteralen Reflux bedingen. Es bildet sich häufig Restharn.

- Einnahme von Medikamenten oder Krankheiten, die die Immunabwehr des Körpers schwächen.

- Vergangene Operationen am Harntrakt und eine Nierentransplantation.

Außerdem begünstigen bei Frauen häufiger Geschlechtsverkehr, die Verwendung von Spermiziden und Inkontinenz die Entstehung einer Pyelonephritis.

Symptome

Typische Beschwerden einer akuten Pyelonephritis sind Fieber, Schüttelfrost, allgemeines Krankheitsgefühl, Flanken- bzw. Rückenschmerzen, Beschwerden beim Wasserlassen sowie eventuell Übelkeit und Erbrechen. Die Beschwerden beim Wasserlassen können sich wie bei einer Blasenentzündung in Brennen beim Wasserlassen, häufigem und starkem Harndrang sowie ggf. blutigem Urin äußern.

Bei Kindern und älteren Menschen treten manchmal nur uneindeutige oder gar keine Symptome auf. 1/3 der älteren Patienten haben beispielweise kein Fieber. In einigen Fällen treten bei älteren Menschen eher Beschwerden des Magen-Darm-Trakts oder der Lungen auf.

Diagnostik

Wegweisend für die Diagnosefindung ist das Anamnesegespräch, also die Schilderung der klassischen Beschwerden eines oberen Harnwegsinfekts. Es werden außerdem Risikofaktoren für die Entstehung einer Pyelonephritis abgefragt. In der körperlichen Untersuchung werden Patienten u. a. auf das Vorhandensein von Fieber und Schmerzen über den Nieren beim Beklopfen (sogenannter Nierenklopfschmerz) untersucht. Zusätzlich wird Blut abgenommen und z. B. auf Entzündungswerte getestet.

Anschließend wird eine Urindiagnostik mittels Teststreifen sowie eine Urinkultur durchgeführt, die eine auf den Erreger genau abgestimmte antibiotische Behandlung möglich macht. Überdies wird nach zugrundeliegenden Erkrankungen wie oben aufgeführt gesucht. Bei Männern umfasst dies ggf. das rektale Abtasten der Prostata. Eine Ultraschalluntersuchung der Nieren und der Blase dient u. a. dem Nachweis eines Urinaufstaus in der Niere und von Restharn in der Harnblase sowie anderer komplizierender Faktoren. Bei entsprechenden Hinweisen können weitere speziellere urologische Untersuchungen anfallen, z. B. CT der Nieren und Harnwege.

Je nach Zustand der Patienten und dem Vorhandensein komplizierender Faktoren wird entschieden, ob eine Krankenhausbehandlung angezeigt ist.

Behandlung

Die Pyelonephritis wird mit Antibiotika behandelt. Die meisten Patienten können außerhalb des Krankenhauses behandelt werden. Die Therapiedauer ist bei unkomplizierten Infektionen in der Regel auf 5–10 Tage angesetzt. In Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung kann sich der Behandlungszeitraum verlängern.

Zugrunde liegende komplizierende Faktoren sollten nach Möglichkeit korrigiert werden, z. B. Harnleitersteine oder dauerhaft liegende Blasenkatheter. Nach und ggf. während der Behandlung erfolgt eine ärztliche Kontrolle und Urinkultur. Bessern sich die Beschwerden nicht nach 2–3 Tagen, sind weitere diagnostische Maßnahmen und eventuell eine Krankenhauseinweisung angezeigt. Sie sollten sich in diesem Fall rasch bei Ihrer Hausärztin melden.

Verlauf und Prognose

Bei adäquater Behandlung ist der Regel mit einem gutartigen Verlauf zu rechnen.

Stellen Sie sich zeitnah erneut vor, sofern sich die Beschwerden unter der Therapie verschlechtern oder nach 2–3 Tagen keine deutliche Besserung eingetreten ist.

Nierenbeckenentzündungen können unbehandelt zu Abszessen (abgekapselte Eiteransammlungen) führen. In seltenen Fällen, besonders bei vorgeschwächten Personen, kann die Nierenbeckenentzündung in eine Sepsis (Blutvergiftung) übergehen, die zum Kreislaufschock führen kann. Dieser Zustand erfordert eine Krankenhausbehandlung, ggf. auf einer Intensivstation.

Kinder haben ein erhöhtes Risiko für bleibende Nierenschäden nach einer ungenügend oder zu spät behandelten Nierenbeckenentzündung.

Über Hinweise, wie Sie Harnwegsinfektionen vorbeugen können, lesen Sie auch Unkomplizierte Harnwegsinfekte bei Frauen.

Weitere Informationen

- Urinuntersuchung

- Komplizierter Harnwegsinfekt

- Harnwegsinfekte in der Schwangerschaft

- Harnwegsinfekte bei Männern

- Unkomplizierte Harnwegsinfekte bei Frauen

- Blutvergiftung (Sepsis)

- Vergrößerte Prostata

- Nierensteine

- Akute Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis) – Informationen für ärztliches Personal

Autoren

- Marleen Mayer, Ärztin, Mannheim

- Dorit Abiry, Doktorandin am Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Link lists

Authors

Previous authors

Updates

Gallery

Snomed

References

Based on professional document Pyelonephritis, akute. References are shown below.

- Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. (DGU). Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. AWMF-Leitlinie Nr. 043-044, Stand 2017 www.awmf.org

- Lewington A. Acute Pyelonephritis. BMJ Best Practice, last updated Jul 20, 2022. bestpractice.bmj.com

- Colgan R, Williams M, Johnson JR. Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women. Am Fam Physician 2011; 84: 519-26. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Kalinderi K, Delkos D, Kalinderis M, Athanasiadis A, Kalogiannidis I. Urinary tract infection during pregnancy: current concepts on a common multifaceted problem. J Obstet Gynaecol. 2018 May;38(4):448-453. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- KBV. Rationale Antibiotikatherapie bei Harnwegsinfektionen. Wirkstoff Aktuell 3/2017. www.kbv.de

- Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Infektionstherapie e. V. (PEG). Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen - Update 2018. AWMF-Leitlinie Nr. 082 - 006, S2k, Stand 2017. www.awmf.org

- Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Brennen beim Wasserlassen. S3-Leitlinie und Anwenderversion der S3-Leitlinie Harnwegsinfektionen. AWMF-Leitlinie Nr. 053-001, Stand 2018. www.awmf.org

- Ramakrishnan K, Scheid DC. Diagnosis and management of acute pyelonephritis in adults. Am Fam Physician 2005; 71: 933-42. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Scholes D, Hooton TM, Roberts PL, Gupta K, Stapleton AE, Stamm WE. Risk factors associated with acute pyelonephritis in healthy women. Ann Intern Med 2005; 142(1): 20-7. pmid:15630106 PubMed

- Castaigne J, Georges B, Jouret F. Acute pyelonephritis. Rev Med Liege. 2022 Sep;77(9):544-547. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis 2011; 52: e103-e120. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Shaikh N, Borrell JL, Evron J, Leeflang MMG. Procalcitonin, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate for the diagnosis of acute pyelonephritis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD009185 Cochrane (DOI)

- van Nieuwkoop C, Hoppe BP, Bonten TN, et al. Predicting the need for radiologic imaging in adults with febrile urinary tract infection. Clin Infect Dis 2010; 51: 1266-72. PubMed

- Eliakim-Raz N1, Yahav D, Paul M, Leibovici L. Duration of antibiotic treatment for acute pyelonephritis and septic urinary tract infection-- 7 days or less versus longer treatment: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother 2013. doi:10.1093/jac/dkt177 DOI

- Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie e. V. (GPN). Harnwegsinfektionen im Kindesalter – Diagnostik, Therapie und Prophylaxe. AWMF Leitlininennr. 166 - 004, S2k, Stand: 23.08.2021. www.awmf.org

- BfArM: Fluorchinolone: Einschränkungen in der Anwendung aufgrund von möglicherweise dauerhaften und die Lebensqualität beeinträchtigenden Nebenwirkungen 16.11.18. www.bfarm.de