Zusammenfassung

- Definition:Verlust des Kontakts von Humeruskopf und Glenoid. Entweder traumatisch als Erstluxation, als Reluxation bei posttraumatischer Instabilität oder habituell bei Hyperlaxizität.

- Häufigkeit:Die Schulter ist von allen großen Gelenken mit Abstand am häufigsten von Luxation betroffen. 95 % der Luxationen geschehen nach ventral.

- Symptome:Verlust der Schulterfunktion, Schmerzen, ggf. Sensibilitätsstörungen bei Nervenverletzung.

- Befunde:Arm wird in Schonhaltung gestützt. Epaulette-Zeichen (Akromion von der Seite als eckige Kontur sichtbar, da nicht mehr von Humeruskopf verdeckt).

- Diagnostik:Röntgen. Bei Erstluxation MRT zum Erfassen von Begleitverletzungen.

- Therapie:Schnellstmögliche Reposition. Die Wahl zwischen konservativer und operativer Therapie ist abhängig vom Funktionsanspruch an die Schulter. In der Regel operative Therapie zur Stabilisierung des Schultergelenks und Behandlung von Begleitverletzungen.

Allgemeine Informationen

Definition

- Schulterluxation: Verlust des Kontakts von Humeruskopf und Glenoid

- Schultersubluxation: noch Kontakt zwischen den Gelenkflächen

- Auftreten als traumatische Erstluxation, rezidivierende Luxation als Folge einer posttraumatischen Schulterinstabilität oder habituelle atraumatische Luxation

Klassifikation

- Diverse Klassifikationssysteme, klinisch gebräuchlich Einteilung anhand der Luxationsrichtung vom Humeruskopf

- Luxation nach ventral/anterior

- Luxation nach dorsal/posterior

- Luxation nach inferior/Luxatio erecta: seltene Sonderform, Arm steht nach oben.

Häufigkeit

- Die Schulter ist von allen großen Gelenken am häufigsten von Luxation betroffen.

- Anteil von 50 % an allen Gelenkluxationen

- 95 % der Schulterluxationen sind anteriore Luxationen.

- Luxation nach posterior 2–4 % der Fälle

- Luxation nach inferior < 1 % der Fälle

- Verhältnis Männer zu Frauen = 3:1

Ätiologie und Pathogenese

Anatomie

- Schultergelenk mit großem Bewegungsumfang durch kleine Gelenkpfanne (Glenoid) und großen Gelenkkopf (Humerus)

- Dysbalance der Gelenkpartner und fast rein muskuläre Führung machen das Gelenk anfällig für Luxationen.

- Der Weg des geringsten Widerstands für den Humeruskopf ist das ventrale Intervall (muskuläre Lücke) in der Rotatorenmanschette.

Ätiologie und Pathogenese

- Traumatische Luxation

- anteriore Luxation: aktiver oder passiver

Abduktionsaußenrotationsmechanismus der Schulter

- klassisch: Gegner*in greift in Wurfarm von Handball-Spieler*in

- posteriore Luxation: direkte Krafteinwirkung auf den

Humeruskopf- klassisch: Krampfanfall, Elektrounfall (Cave: oft beidseitig!)

- inferiore Luxation (Luxatio erecta): direkte Krafteinwirkung auf den ausgestreckten hyperabduzierten Arm

- anteriore Luxation: aktiver oder passiver

- Rezidivierende Luxation durch posttraumatische Schulterinstabilität

- Verletzung von gelenkstabilisierenden Strukturen durch Erstluxation, z. B.:

- Kapsel-Labrum-Läsion (Bankart-Läsion)

- humeraler Knochendefekt (Hill-Sachs-Defekt)

- Intervalldefekt (pathologisch vergrößertes Rotatorenintervall)

- Verletzung von gelenkstabilisierenden Strukturen durch Erstluxation, z. B.:

- Habituelle Luxation

- in der Regel durch hyperlaxe ligamentäre Führung der Schulter

Prädisponierende Faktoren

- Frühere Luxationen

- Epilepsie

- Hypermobilitätssyndrom

- Sport

- Inzidenz bei Sportler*innen zweifach erhöht

ICD-10

- S43.00 Luxation des Schultergelenkes, nicht näher bezeichnet

- S43.01 Luxation des Humerus nach vorne

- S43.02 Luxation des Humerus nach hinten

- S43.03 Luxation des Humerus nach unten

- M24.41 Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Anamnese und klinische Untersuchung, v. a. hintere Luxation kann jedoch klinisch schwierig zu diagnostizieren sein.

- 60 % aller hinteren Schulterluxationen werden bei der ärztlichen Erstvorstellung übersehen.

- Röntgenaufnahmen in mindestens 2 Ebenen zur Diagnosesicherung und zum Ausschluss knöcherner Begleitverletzungen

Differenzialdiagnosen

- Fraktur, insbesondere proximale Humerusfraktur

- Schulterprellung

- Rotatorenmanschettenruptur

Anamnese

- Verletzungsmechanismus

- direktes vs. indirektes Trauma

- Richtung und Ausmaß der einwirkenden Kräfte

- adäquates Trauma vs. Bagatelltrauma

- Armhaltung beim Trauma

- Rezidivierende Schulterluxationen oder Erstluxation?

- Symptome

- schmerzhafte Bewegungseinschränkung

- Der betroffene Arm wird durch Patient*in in Schonhaltung gestützt.

- ggf. Sensibilitätsausfall im Bereich des Armes, speziell im autonomen Gebiet des Nervus axillaris (laterale Schulter)

- schmerzhafte Bewegungseinschränkung

- Relevant für die Auswahl der Therapie

- dominante Seite von Patient*in?

- sportliche Aktivitäten

- Funktionsanspruch an die Schulter

Klinische Untersuchung

- Inspektion: Seitenvergleich des Schulterreliefs (Epaulettenzeichen)

- Epaulettenzeichen beschreibt ein sichtbares Akromion in seitlicher Ansicht der Schulter (eckige Kontur).

- Austasten des „leeren" Gelenks

- Stellung des Humeruskopfes (vorne oder hinten?)

- Durchblutung, Sensibilität und Motorik (Dokumentation, vor und nach Reposition)

- Sensibilität im Ausbreitungsgebiet des N. axillaris (laterale Schulter)

- Cave: Sensibilitätsangaben der Verletzten können in Frühphase täuschen!

Tests auf Schulterinstabilität

- Bei rezidivierenden Luxationen und Verdacht auf posttraumische Schulterinstabilität sollten eine Beweglichkeitsprüfung und klinische Instabilitätstests erfolgen.

- Beweglichkeitsprüfung

- aktive und passive Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode im Seitenvergleich

- Hinweise auf generalisierte Hyperlaxität durch Überstreckbarkeit der Ellenbogen, Finger und beider Kniegelenke

Klinische Instabilitätstests (Beispiele)

- Vorderer Apprehension-Test

- Patient*in steht oder sitzt entspannt.

- Untersucher*in bringt Arm von Patient*in in Abduktion und Außenrotation und übt gleichzeitig Druck von dorsal auf Oberarmkopf aus.

- Durchführung in 60-Grad-, 90-Grad- und 120-Grad-Abduktionsstellung

- positiv: abrupte muskuläre Anspannung bzw. Abbruch durch Patient*in aus Angst vor Luxation („Apprehension" = Erwartung der Luxation)

- Hinterer Apprehension-Test

- Patient*in steht oder sitzt entspannt.

- Untersucher*in steht vor Patient*in.

- Untersucher*in unterstützt mit einer Hand von dorsal den Schultergürtel.

- Mit der anderen Hand wird der im Ellenbogen gebeugte Arm von Patient*in auf 90-Grad-Abduktion und Innenrotation angehoben.

- Arm wird unter axialem Druck des Humerus nach dorsal in zunehmende Horizontaladduktion geführt, wodurch bei posteriorer Instabilität Subluxation ausgelöst werden kann.

- Im Anschluss führt Untersucher*in Arm wieder in horizontale Abduktion, die zu Reposition des Humeruskopfes führt.

- Positiv: der nach dorsal subluxierte Humeruskopf schnappt bei Horizontalabduktion zurück in Pfanne.

- Schubladen-Test

- Patient*in steht oder sitzt entspannt.

- Arm hängt locker in Neutralrotation.

- Untersucher*in fixiert mit einer Hand Skapula, mit der anderen Hand wird der proximale Oberarm umfasst.

- Oberarm wird nach anterior und posterior bewegt.

- positiv bei übermäßiger Translation im Seitenvergleich

- Sulkus-Zeichen

- Patient*in steht oder sitzt entspannt

- Arm hängt locker in Neutralrotation.

- Untersucher*in hat eine Hand auf kontralateraler Schulter (verhindert Anheben der Schulter durch Zug auf Gegenseite), mit anderer Hand wird axialer Zug nach unten an zu untersuchendem Arm ausgeübt

- Positiv: Bei vermehrter kaudaler Translation kann unmittelbar lateral des Akromions Einziehung (Sulkus) beobachtet werden.

Ergänzende Untersuchungen

Bei Erstluxation obligatorische Bildgebung

- Röntgenaufnahmen in mindestens 2 Ebenen

- True-a.-p.-Aufnahme der Schulter

- axiale Aufnahme oder Y-Aufnahme (Skapula-Tangential-Aufnahme)

- optional: Velpeau-Aufnahme (Spezialaufnahme zur Lagebestimmung von Kopf zu Pfanne)

- nach Reposition: Kontroll-Röntgen in 2 Ebenen

- MRT

- Labrumdiagnostik

- insbesondere bei jüngeren Patient*innen

- Ausschluss Rotatorenmanschettenverletzung

- insbesondere bei älteren Patient*innen

- Ausschluss knöcherner Begleitverletzungen

- Tuberculum-majus-Fraktur

- Hill-Sachs-Defekt (knöcherne Impression im Humeruskopf)

- Glenoidbeteiligung

- Labrumdiagnostik

Indikationen zur Klinikeinweisung

- Bei V. a. Schulterluxation Einweisung ins Krankenhaus

Therapie

Therapieziele

- Reposition

- Verhinderung sekundärer Komplikationen

Akuttherapie

- Ruhigstellung des Armes

- Analgesie

- Ggf. Repositionsversuch in Abhängigkeit der individuellen Situation (Dauer des Transports, Durchblutungs-, Gefühlsstörungen, Erfahrung der Ersthelfer*innen)

- Die Zurückhaltung mit notfallmäßiger Reposition begründet sich aus der Schwierigkeit, am Unfallort eine Fraktur auszuschließen.

- keine ruckartigen oder kraftvollen Repositionsversuche

Allgemeines zur Therapie

- Nach Ausschluss einer Fraktur sollte eine zeitnahe und schonende Reposition des Gelenks erfolgen, um Folgeschäden (Nerven-/Gefäßschäden) zu vermeiden.

- Indikation für notfallmäßigen, sofortigen Repositionsversuch sind manifeste Durchblutungsstörungen oder eine akute Neurologie des Armes bzw. der Hand.

- Bei Luxation des Humeruskopfes kommt es fast immer zu Begleitverletzungen von umliegenden Strukturen mit resultierender Instabilität des Schultergelenks.

- in der Regel operative Stabilisierung empfohlen

- Ausnahme: Luxation in höherem Lebensalter ohne relevante Begleitverletzungen kann konservativ behandelt werden.

- Generell gilt: Die Wahl der Therapie richtet sich in erster Linie nach der individuellen Beeinträchtigung und dem Anspruch der Patient*innen.

Repositionsmanöver

- Vielzahl an technisch gleichwertigen Repositionsmanövern beschrieben

- z. B. Reposition nach Kocher

- Patient*in in Rückenlage, Oberkörper leicht aufgerichtet

- Ellbogen in 90-Grad-Flexion

- Reposition erfolgt in drei Schritten: Zug nach kaudal und Adduktion, Außenrotation und Elevation, rasche Innenrotation und Adduktion

- z. B. Reposition nach Kocher

- Wichtig: Mit einer der Techniken vertraut sein und keine ruckartigen oder kraftvollen Repositionsversuche durchführen!

- Nachbehandlung

- immobilisierender Verband nach Reposition, z. B. Gilchrist

Konservative Therapie

- Indikationen

- hohes Patientenalter und wenig Beeinträchtigung

- multidirektionale Instabilität mit Hyperlaxizität

- nicht einstellbare Epilepsie

- Bei anteriorer Luxation Ruhigstellung in Innenrotation und Neutralstellung

- Cave: Ruhigstellung in Abduktions- und Außenrotationsposition zeigt aufgrund besserer Approximierung der abgelösten Bandstrukturen bei jungen Patient*innen tendenziell geringere Reluxationsrate, ist aber funktionell sehr unpraktisch.

- Anschließend Anleitung zum selbständigen Üben mit:

- Muskelaufbautraining

- Koordinationstraining

- Propriozeptorentraining

Operative Therapie

- Dient der Stabilisierung des Gelenks und der Behandlung von Begleitverletzungen.

- Indikationen

- Labrumschaden bei jungen, sportlich aktiven Patient*innen

- knöcherner Bankartschaden bei jungen, sportlich aktiven Patient*innen

- Bandverletzung bei jungen, sportlich aktiven Patient*innen

- nicht reponible Schulterluxation

- frische Ruptur der Rotatorenmanschette

- ausgedehnte Kopfimpression (vor allem bei posteriorer Luxation)

- nach Reposition stark disloziert stehendes oder sekundär

disloziertes Tuberculum majus - Luxationsfraktur

- Art der operativen Versorgung und Nachbehandlung abhängig von den Begleitverletzungen

- in der Regel arthroskopisches Vorgehen mit anschließender Ruhigstellung für 4–6 Wochen und simultaner aktiv-assistierter Mobilisation

Prävention

- adäquate Therapie der Erstluxation

- frühzeitige operative Stabilisierung bei Reluxationen als Zeichen der chronischen Instabilität

- allgemeine Unfallverhütung

- medikamentöse Einstellung von Krampfleiden

- Muskelaufbautraining

- Koordinationstraining

- Maßvolles Ausüben von Sportarten, die das Schultergelenk belasten.

- Aufwärmen der Muskulatur

- optimale Schutzausrüstung beim Sport

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Insbesondere junge, sportlich aktive Patient*innen mit hohem Funktionsanspruch neigen zu Reluxationen und profitieren daher von der operativen Stabilisierung.

- Alter über 25 Jahre bei Erstluxation, hochenergetische Traumata und Alkholabusus begünstigen die Entwicklung einer Arthrose nach Schulterluxation.

Komplikationen

Akut

- Gefäßverletzung

- Plexusschaden (besonders N. axillaris und N. musculocutaneus)

- Kompartmentsyndrom

- Klassische Begleitverletzungen

- Bankart-Läsion: Abriss des Labrum glenoidale

- Hill-Sachs-Läsion: knöcherne Impression des Humeruskopfs

- Verletzungen der Rotatorenmanschette

Langfristig

- Persistente Instabilität trotz adäquater Behandlung

- Reluxationen und dadurch bedingt:

- zunehmende intraartikuläre Schäden

- vorzeitiger Gelenkverschleiß, Omarthrose.

- Posttraumatische Arthrofibrose

- Bewegungseinschränkungen, insbesondere Außenrotation

- Chronische Schulterschmerzen

Postoperativ

- Nahtinsuffizienz

- Nachblutung/Hämatom

- Wundheilungsstörung

- Infekt

Prognose

- Bei jüngeren, bis ca. 25 Jahre alten Patient*innen nach traumatischer Luxation hohes Risiko einer Reluxation und ventralen Instabilität (Reluxationsrate 38 bis > 80 %)

- kein Unterschied zwischen offener und arthroskopischer Stabilisierung bezüglich Reluxationsrate (8,2 % vs. 6,4 %) und funktionellem Ergebnis nach anteriorer Luxation

- Bei älteren Patient*innen ohne Rotatorenmanschettenschaden günstigere Prognose (ca. 20 % Reluxationsrate)

- Prognose verletzungsspezifisch gut nach Refixation des Tuberculum majus oder Bankart-Fragments, weniger günstig nach Rekonstruktion der Rotatorenmanschette

- Schulterluxation erhöht Arthroserisiko, auch nach operativer Therapie

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

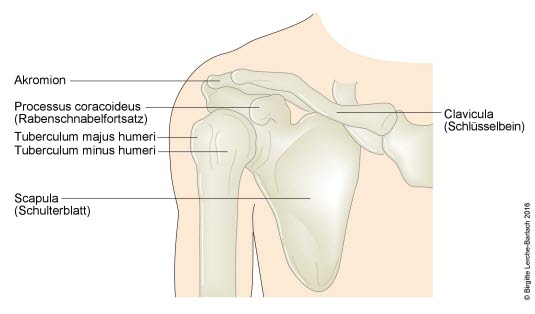

Illustrationen

Schultergelenk, Skelett

Normales Frontalbild der rechten Schulter: 1 = Humerus 2 = Caput humeri 3 = Acromion 4 = Gelenkspalt 5 = Clavicula 6 = Costa 7 = Scapula.

Röntgen-Aufnahme der rechten Schulter mit klassischer anteriorer Schulterluxation: Das Caput humeri (2) liegt ventral und kaudal der Gelenkpfanne (1).

Quellen

Literatur

Autor*innen

- Lino Witte, Dr. med., Arzt in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Frankfurt a. M.