Zusammenfassung

- Definition:Eisenmangelbedingtes Absinken der Hämoglobinkonzentration unter den alters-/geschlechtsspezifischen Normwert.

- Häufigkeit:Eisenmangel bei ca. 10–15 %, Eisenmangelanämie bei ca. 5 % der Kinder und Jugendlichen.

- Symptome:Eisenmangel ist assoziiert mit zahlreichen unspezifischen Symptomen (Müdigkeit, Leistungsminderung, Kälteempfindlichkeit, kognitive Störungen u. a.). Bei Anämie Schwindel, Belastungsdyspnoe, Palpitationen.

- Befunde:Trophische Störungen (Haare, Haut, Zunge, Nägel); bei Anämie Blässe, Tachykardie, Herzgeräusch.

- Diagnostik:Labordiagnostische Bestimmung von Blutbild (Hb, MCV, Retikulozyten) und Eisenstatus (Ferritin, evtl. ergänzende Parameter wie Transferrinsättigung). CRP/BSG zum Ausschluss einer Entzündung mit Maskierung eines Speichereisenmangels.

- Therapie:Ernährungsberatung (vegetarische/vegane Ernährung zunehmend häufiger Risikofaktor für Eisenmangel), orale Substitution von Eisen. Intravenöse Substitution nur im begründeten Einzelfall.

Allgemeine Informationen

Definition

- Eisenmangel ist definiert als Verminderung des Gesamtkörpereisens.

- Anämie ist definiert durch die Verminderung der Hämoglobinkonzentration im Blut unterhalb der Altersnorm (siehe Tabelle Eisenmangelanämie, altersabhängige Normalbereiche).

- Charakteristisch für die Eisenmangelanämie ist eine hyporegeneratorische, mikrozytäre und hypochrome Anämie mit erheblicher Anisozytose infolge einer Verminderung der Verfügbarkeit von Eisen für die Erythropoese.

Häufigkeit

- Prävalenz

- Eisenmangel ist ein weltweit bei Kindern verbreiteter Nährstoffmangel, insbesondere in Entwicklungsländern.1

- Auch in Europa weisen ca. 10–15 % der Kinder einen Eisenmangel auf.

- Eisenmangelanämie bei ca. 5 % der Kinder und Jugendlichen

- Geschlecht

- Eisenmangelanämie in Deutschland bei 5,5 % der Mädchen und 4,8 % der Jungen

- Alter

- Neugeborene sind in den ersten Lebensmonaten meist nicht betroffen wegen in der Fetalzeit aufgebauter Reserven.2

- höchste Prävalenz in Altersgruppe von 1–2 Jahren

- zweiter Gipfel während des pubertären Wachstumsschubs, insbesondere bei Mädchen aufgrund der gleichzeitig durch Menstruation auftretenden Blutverluste2

Ätiologie und Pathogenese

Physiologie des Eisenstoffwechsels

- Der Eisengehalt des Körpers wird ausschließlich über die Aufnahme reguliert.

- Bedarfsadaptiert Resorption von ca. 5–10 % des mit der Nahrung aufgenommen Eisens

- bei Eisenmangel Anstieg auf bis 20–30 %

- Eisen liegt in tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln in ähnlicher Konzentration vor, allerdings in unterschiedlichen Verbindungen mit unterschiedlicher Bioverfügbarkeit.

- Der beste Eisenlieferant ist Fleisch, da Eisen hier zu 40–90 % als zweiwertiges Häm-Eisen (Fe2+) vorliegt, das über einen eigenen Transporter wesentlich effektiver aufgenommen werden kann.

- In pflanzlichen Produkten liegt dreiwertiges Eisen (Fe3+) vor, das um den Faktor 4 weniger bioverfügbar ist.

- Muss zunächst durch Enzym an luminaler Darmmembran zu Fe2+ reduziert werden.

- Die Resorption von zweiwertigem Eisen erfolgt im Duodenum und oberen Jejunum.

- Der Transport im Blut erfolgt durch Bindung an Transferrin.

- Unter physiologischen Bedingungen sind 16–45 % der Transferrinmoleküle im Plasma mit Eisen gesättigt, bei Eisenmangel ist der Anteil erniedrigt.

- Die Eisenspeicherung erfolgt durch wasserlöslichen Proteinkomplex Ferritin, dessen Serumkonzentration mit Eisenspeichern korreliert.

- 1 µg/l Ferritin entspricht dabei 10 mg Speichereisen.

- Eine zentrale Rolle bei der Regulation der Eisenaufnahme aus der Nahrung spielt das in der Leber gebildete Peptidhormon Hepcidin.

- Hepcidin kann Eisentransporter (DMT-1, Ferroportin 1) herunterregulieren.

- Produktion und Freisetzung von Hepcidin wird u. a. durch Transferrinrezeptoren beeinflusst.

- Bei Eisenmangelanämie wird die Hepcidinproduktion in der Leber vermindert, um die Eisenaufnahme im Darm zu steigern.

Ätiologie

- Grund für Eisenmangelanämie ist ein Missverhältnis zwischen Eisenaufnahme und -bedarf.

- entweder ungenügende Eisenzufuhr mit der Nahrung, oder gesteigerter Bedarf oder erhöhter Verlust des Eisens

- Bei Kindern und Jugendlichen ist in den meisten Fällen Fehlernährung ursächlich.

- Wachstumsbedingter Eisenbedarf ist im Verhältnis zum Eisenangebot in der Nahrung zu groß, insbesondere im Zeitraum vom 6.–24. Lebensmonat.

- Reifgeborene haben relativ hohen Hämoglobingehalt im Blut, der in den ersten 6 Monaten auch als Eisenquelle genutzt wird.

- Frühgeborene hingegen haben keine Eisenspeicher und damit postnatal hohen Bedarf mit hohem Risiko für Eisenmangel.

- Gefährdet sind zudem Säuglinge, die mit Milchersatzprodukten aus Kuhmilch ernährt werden, da Kuhmilch verglichen mit Muttermilch weniger Eisen enthält und durch hohen Phosphatgehalt schlechter resorbiert wird.

- Bei Adoleszenten können das rasche Wachstum mit Ausbildung eines größeren Blutvolumens und höherer Muskelmasse und das Einsetzen der Menarche die Eisenspeicher aufbrauchen.

- Wachstumsbedingter Eisenbedarf ist im Verhältnis zum Eisenangebot in der Nahrung zu groß, insbesondere im Zeitraum vom 6.–24. Lebensmonat.

- Bei ausreichendem alimentären Eisenangebot können einem Eisenmangel zugrunde liegen:

- verminderte duodenale Resorption (z. B. bei Zöliakie)

- chronischer Blutverlust (z. B. bei Menorrhagie)

- chronische entzündliche Erkrankung (z. B. chronisch entzündliche Darmerkrankung)

- genetisch bedingte eisenrefraktäre Eisenmangelanämie (selten).

Pathogenese

- Abhängig von Eisenstatus und hämatologischen Veränderungen können drei Phasen eines Eisenmangels abgegrenzt werden:2

- Stadium I (Speichereisenmangel)

- negative Eisenbilanz

- Speichereisenmangel

- hämatologisch keine Beeinträchtigung

- Stadium II (eisendefizitäre Erythropoese)

- Stadium III (Eisenmangelanämie)

- Hb unterhalb der Normgrenze

Prädisponierende Faktoren

- Risikofaktoren für Eisenmangel und Anämie

- vegetarische/vegane Ernährung

- Periodenblutung

- Migrationshintergrund

- niedriger sozialer Status

- mittel- und großstädtischer Lebensraum

- Adipositas

- Vollstillen > 6 Monate (nur für unter 3-Jährige nachweisbar)

- Frühgeburtlichkeit/Übertragung (nur für unter 3-Jährige nachweisbar)

- Zudem kann eine Eisenmangelanämie im Rahmen chronischer Erkrankungen entstehen wie:

- Zöliakie

- chronisch-entzündliche Darmerkrankungen.

ICPC-2

- B80 Eisenmangelanämie

ICD-10

- D50 Eisenmangelanämie

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- V. a. Eisenmangel durch klinische Symptome und Befunde

- Diagnosestellung durch dazu passende Pathologie des Blutbilds

- Siehe Tabelle Eisenmangelanämie, altersabhängige Normalbereiche.

- Diagnostischer Algorithmus:

- Abnahme von kleinem Blutbild, MCV, Ferritin und CRP

- klassisch bei Eisenmangelanämie: Hb, MCV und Ferritin erniedrigt

- Bei normwertigem/erhöhtem Ferritin Kontrolle von CRP, um entzündungsbedingte Erhöhung des Ferritins (Akut-Phase-Protein) auszuschließen.

- CRP normwertig: V. a. Thalassämie

- CRP erhöht: zusätzlich Bestimmung von löslichem Transferrinrezeptor (sTfR, „entzündungsunabhängiger“ Parameter); Erhöhung von sTfR bestätigt eine Eisenmangelanämie.

- Ein Therapieansprechen auf die orale Eisensubstitution ist der beste funktionelle Beweis für alimentären Eisenmangel.

Differenzialdiagnosen

- Andere häufige Ursachen für Anämien im Kleinkindesalter

- akute, rezidivierende und chronische Infektionen (Infektanämien)

- Thalassaemia minor

- chronische Krankheiten

- Differenzialdiagnosen mikrozytärer Anämien, u. a.:

- Hämoglobinopathien, insbesondere Thalassämien

- Bleiintoxikation

- Hypovitaminosen: Vitamin A, B6, C, D

- sideroblastische Anämien und hereditäre Störungen des Eisenmetabolismus.

Anamnese

- Symptome

- Unerklärte Müdigkeit ist das häufigste Symptom eines Eisenmangels.3

- weitere Störungen des Allgemeinbefindens (Leistungsminderung, Schlafunregelmäßigkeiten, Kopfschmerzen, Kälteempfindlichkeit)

- kognitive Beeinträchtigungen, schulische Leistungsschwäche

- Restless Legs

- Schwindel, Belastungsdyspnoe, Palpitationen

- Frühgeburtlichkeit

- Familienanamnese

- seltene genetisch determinierte Formen

- Thalassämie

- Ernährung

- vegetarisch oder vegan

- Bei Mädchen

- Menstruation bereits eingesetzt?

- Hypermenorrhö, Menorrhagie, Metrorrhagie

- Hinweise für chronische Erkrankungen, z. B. Zöliakie

- Dyspepsie, Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfälle

Klinische Untersuchung

- Blässe

- Trophische Störungen

- Haarausfall

- Mundwinkelrhagaden

- glatte atrophische Zunge

- Koilonychie (beim Kind seltene löffelförmige Deformität von Finger- und Zehnägeln bei schwerem chronischem Eisenmangel)

- Tachykardie, Herzgeräusch

- Im Extremfall Pica

- Essstörung, bei der widerliche oder ungenießbare Substanzen gegessen werden (selten als Folge von Eisenmangel).

Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis

Erfassung einer Anämie bei Eisenmangel

- Rotes Blutbild

- Hb (Hämoglobin): Erniedrigter Wert zeigt die Anämie an.

- MCV, MCHC and MCH typischerweise bei Eisenmangelanämie erniedrigt3

- Cave: bei Kombination mit anderen Mängeln, z. B. an Folsäure oder Vitamin B12, können Werte auch normwertig sein. Bei erhöhtem MCV ist Eisenmangel unwahrscheinlich.

- RDW (Red Cell Distribution Width): Standardabweichung des MCV als Maß für die Anisozytose, bei Eisenmangelanämie erhöht3

- Retikulozyten: bei Eisenmangelanämie für das Ausmaß der Anämie inadäquat niedrig

Beurteilung des Eisenstatus

- Ferritin: bei Eisenmangel erniedrigt

- kostengünstig, frühester Marker eines Eisenmangels3

- korreliert bei sonst gesunden Menschen gut mit den Eisenspeichern

- bei systemischen Entzündungen als Akut-Phase-Protein erhöht mit möglicher Maskierung eines Eisenmangels

- Als alleiniger Parameter zur Beurteilung des Eisenstatus daher nur bedingt zuverlässig, eine Entzündung sollte ausgeschlossen sein (Klinik, BSG, CRP) bzw. weitere Parameter des Eisenstatus herangezogen werden.

- Transferrinsättigung: bei Eisenmangel erniedrigt

- Maß für die Eisenbeladung des zirkulierenden Transferrins, das Eisen aus den Speichern zum Knochenmark transportiert.

- Zeigt das zur Verfügung stehende Funktionseisens an und ist Parameter einer eisendefizitären Erythropoese.

- Schwächen der Transferrinsättigung: Kann bei Entzündungen trotz normaler Eisenspeicher erniedrigt sein, unterliegt zirkadianen Schwankungen.

- Löslicher Transferrin-Rezeptor: bei Eisenmangel erhöht

- Vorteil im Vergleich zu Ferritin und Transferrinsättigung ist die Unabhängigkeit der Werte von Entzündungen.

- allerdings teuer und nicht in allen Laboren verfügbar, Referenzwerte testabhängig3

- CRP/BSG

- zum Ausschluss einer systemischen Entzündung mit Anstieg des Ferritins (Akut-Phase-Protein) und damit möglicher Maskierung eines Eisenmangels

Therapie

Therapieziele

- Ausgleich einer Anämie

- Ausgleich eines Eisenmangels

Allgemeines zur Therapie

- Ggf. Behandlung einer Grunderkrankung, die für den Eisenmangel verantwortlich ist, z. B. Zöliakie.

- Eine Anämie ist auf jeden Fall behandlungsbedürftig.

- Ein symptomatischer Eisenmangel sollte auch bei noch normalen Hb-Werten behandelt werden.

- Eine sichere Zuordnung einer Symptomatik zu einem Eisenmangel ist allerdings häufig nicht möglich.

- Ein Therapieansprechen auf Eisensubstitution kann als funktioneller Nachweis eines symptomatischen Eisenmangels betrachtet werden.

- Komponenten der Therapie sind:

- Ernährungsberatung

- medikamentöse Eisensubstitution (im Allgemeinen oral, nur im begründeten Einzelfall i. v.).

Ernährungsberatung

- Grundsätzlich wird eine tägliche Eisenzufuhr über die Nahrung empfohlen bei:

- Kindern im Alter von 4 Monaten bis 7 Jahren: 8 mg

- Kindern im Alter von 7–10 Jahren: 10 mg

- Kindern und Jugendlichen von 10–19 Jahren

- Jungen: 12 mg; Mädchen: 15 mg.

- Bei Kindern und Jugendlichen sollte von einer streng vegetarischen oder veganen Ernährung abgeraten werden.

- Optimierung der Eisenzufuhr (insbesondere auch bei vegetarischer/veganer Ernährung)

- Gleichzeitige Aufnahme von Vitamin-C-haltigen Nahrungsmitteln verbessert die Eisenverfügbarkeit pflanzlicher Lebensmittel.

- Kaffee vermindert die Eisenresorption und sollte nicht direkt vor, während und nach eisenreichen Mahlzeiten getrunken werden.

- Informationen zum Eisengehalt von Nahrungsmitteln (zu berücksichtigen ist dabei die ca. 4-fach höhere Bioverfügbarkeit von Eisen aus tierischen Lebensmitteln)

- Auswahl des Eisengehalts einiger Nahrungsmittel (mg/100 g)

- tierisch

- Rindfleisch: 2,9

- Schweinefleisch: 2,5

- Putenfleisch 3,0

- Lachs: 0,7

- pflanzlich

- Linsen 6,9

- Erbsen 5,0

- Haferflocken: 4,6

- Roggenbrot: 3,3

- Reis (Vollkorn): 2,6

- Feldsalat: 1,9

Medikamentöse Therapie

Oral3

- Präparate der Wahl

- Eisen(II)-Sulfat

- Eisen(II)-Fumarat

- bei Unverträglichkeit von Eisen (II)–Präparaten alternativ Eisen (III)–hydroxid-Polymaltose

- Dosierung

- Eisen(II)-Präparat: 2–3 mg/kg tgl.

- Eisen(III)-Präparat: 3–5 mg/kg tgl.

- Art der Verabreichung

- konventionell in 1–2 Einzeldosen nüchtern bzw. eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen (nicht in Milch, Tee oder Kaffee)

- bei täglicher Gabe allerdings Resorptionsminderung durch Erhöhung der Hepcidin-Serumkonzentration möglich

- daher bei leichtem bis mäßigem Eisenmangel Gabe an alternierenden Tagen empfohlen

- Dauer der Substitution

- Nebenwirkungen

- häufig gastrointestinale Beschwerden bei oraler Therapie

- bei anhaltenden Beschwerden > 1 Woche ggf. Versuch der Einnahme mit den Mahlzeiten (hierdurch allerdings verminderte Resorption)

- bei weiter anhaltenden Beschwerden Wechsel auf anderes Präparat

- Wechsel von Eisen(II)- zu Eisen(III)-Präparat kann helfen.3

- Wechsel von Tropfen zu Tabletten oder umgekehrt kann erwogen werden.3

- Interaktionen: Gabe von Eisen hemmt die Aufnahme von bestimmten Medikamenten (z. B. L-Thyroxin, Einnahmezeitpunkte trennen) und Mineralstoffen (Ca, Mg, Zn).

- häufig gastrointestinale Beschwerden bei oraler Therapie

Parenteral

- Lediglich bei schweren und oral nicht behandelbaren Resorptionsstörungen indiziert

- Präparat: Eisencarboxymaltose

- Dosierung und Verabreichung

- Abhängig vom ermittelten Eisenbedarf, eine Einzeldosis sollte folgende Werte nicht überschreiten: 20 mg Eisen/kg und max. 1.000 mg (Verabreichung als intravenöse Infusion).

- Erfahrung und Ausstattung für Erste Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen erforderlich (Gefahr der Anaphylaxie bei i. v. Gabe von Eisen)3

Prävention

- Schwangere

- Gewährleistung eines ausreichenden Eisenstatus bei Schwangeren mit Eisenmangel zur Vermeidung des Eisenmangels des Kindes

- Frühgeborene (insbesondere mit Geburtsgewicht < 2.500 g)

- 2–2,5 mg/kg tgl. ab der 8. Lebenswoche bis zum 12.–15. Lebensmonat

- Eine frühere Eisensubstitution wird wegen der noch nicht ausgereiften intestinalen Regulation der Eisenaufnahme nicht empfohlen.

- Kinder mit normalem Eisenstatus

- Prophylaktische Eisengabe bei nicht frühgeborenen Kindern ist unnötig und sogar kontraindiziert, da dies nachteilige Effekte auf das Wachstum haben kann.

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Komplikationen

- Gastrointestinale Beschwerden bei oraler Substitution

- Schwere Überempfindlichkeitsreaktion mit Schock bei i. v. Verabreichung von Eisen

- Paravasat mit Hautverfärbung bei i. v. Verabreichung

Prognose und Verlauf

- Die Prognose eines alimentären Eisenmangels ist bei adäquater Therapie gut.

Verlaufskontrolle

- Kontrolle des Ferritins nach 3 Monaten

- Bei schwerem Eisenmangel/Anämie Objektivierung von:

- Retikulozytenkrise 5–7 d nach Substitutionsbeginn

- erwarteter Hb-Anstieg von 1–2 g/dl pro Woche.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

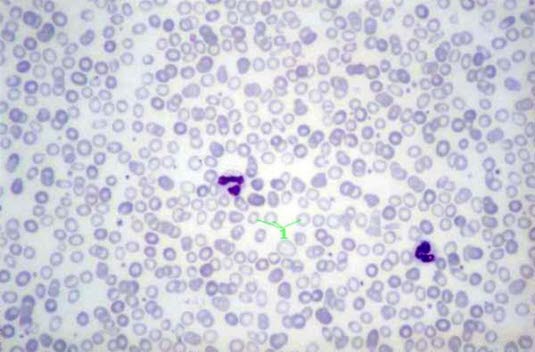

Illustrationen

Eisenmangelanämie, Blutausstrich

Quellen

Literatur

- Zimmermann M. Global look at nutritional and functional iron deficiency in infancy. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2020; 2020: 471-477. doi:10.1182/hematology.2020000131 DOI

- Gattermann N, Muckenthaler M, Kulozik A, et al. The evaluation of iron deficiency and iron overload. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 847-856. doi:10.3238/arztebl.m2021.0290 DOI

- Mattiello V, Schmugge M, Hengertner H, et al. Diagnosis and management of iron deficiency in children with or without anemia: consensus recommendations of the SPOG Pediatric Hematology Working Group. Eur J Pediatr 2020; 179: 527-545. doi:10.1007/s00431-020-03597-5 DOI

Autor*innen

- Lino Witte, Dr. med., Arzt in Weiterbildung, Allgemeinmedizin, Münster

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.