Zusammenfassung

- Definition:Traumatische Schädigungen des Plexus brachialis mit variablem Schweregrad und klinischem Erscheinungsbild.

- Häufigkeit:Keine exakten Daten zur Inzidenz. Überwiegend junge Männer nach Zweiradunfällen, seltener nach Sportverletzungen, betroffen.

- Symptome:Neuropathische Schmerzen in der Hals-Schulter-Region mit Ausstrahlung in die obere Extremität sowie sensible und/oder motorische Defizite.

- Befunde:Abhängig von Ausmaß und Lokalisation Sensibilitätsstörungen, Paresen, abgeschwächte Reflexe, positives Hoffmann-Tinel-Zeichen. Bei unterer Plexusschädigung ggf. Horner-Syndrom.

- Diagnostik:Klinisch-neurologischer Befund inkl. Einzelkraftprüfung, bildgebende Diagnostik (insbesondere MR-Neurografie) sowie elektrophysiologische Untersuchungen.

- Therapie:Bei inkompletter Schädigung meist konservative Therapie mit Unterstützung der spontanen Reinnervation. Im Falle ausbleibender Besserung oder bei schwerer Schädigung verschiedene operative Therapien möglich.

Allgemeine Informationen

Definition

- Traumatische Verletzung des Plexus brachialis (Armplexus) mit Schmerzen sowie motorischen und sensiblen Defiziten

- Die Variabilität der klinischen Manifestationen ist aufgrund unterschiedlicher Verletzungsmuster groß.

Häufigkeit

- Traumatische Nervenverletzungen insgesamt treten bei etwa 1,5–2 % aller Unfälle auf.

- Die genaue Inzidenz von Verletzungen des Plexus brachialis ist unbekannt.1

- Häufig bei Motorradunfällen (bis zu 80 %)1

- Männer zwischen 15 und 25 Jahren sind am häufigsten betroffen.2

Ätiologie und Pathogenese

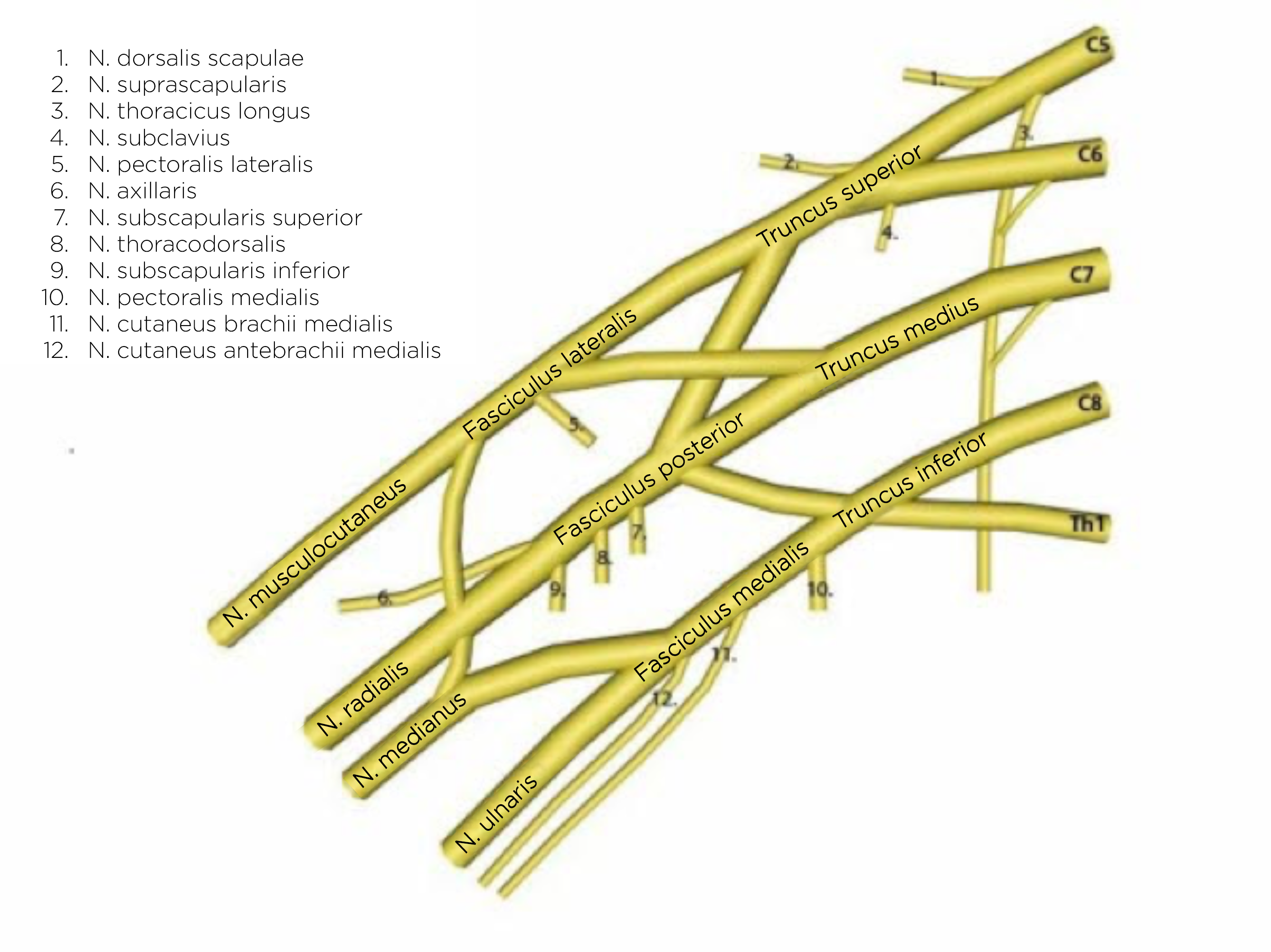

Anatomie des Plexus brachialis2

- Der Plexus brachialis besteht aus Anteilen der Nervenwurzeln C5 bis Th1.

- Im Verlauf bilden sich aus den Nervenwurzeln die Primärstränge (Trunci), die in die Sekundärstränge (Faszikel) und letztlich die Ästen der Armnerven übergehen.

- Primärstränge (supraklavikulär)

- Truncus superior (C5, C6)

- Truncus medius (C7)

- Truncus inferior (C8, Th1)

- Sekundärstränge (infraklavikulär)

- Fasciculus posterior (bildet N. axillaris, N. radialis)

- Fasciculus lateralis (bildet N. musculocutaneus, N. medianus)

- Fasciculus medialis (bildet N. medianus und N. ulnaris)

Ätiologie

- Ursachen

- Verletzungsmechanismus2-3

- meist geschlossene Verletzungen durch Zugkräfte mit Zerrung/Dehnung der Plexusanteile oder Ausriss der Nervenwurzel

- Hochrasanztrauma mit Kopfwendung von der Schulter führt eher zur Verletzung des oberen Plexus brachialis.

- Unfall mit Abduktion des gestreckten Armes überkopf und Traktion führt eher zur Verletzung des unteren Plexus brachialis.

- Klassifikation

- offene Plexusläsion

- selten

- z. B. Schnitt- und Schussverletzungen

- geschlossene Plexusläsion

- deutlich häufiger

- Einteilung der Nervenverletzung nach Schweregrad

- Klassifikation nach Sunderland in Grad 1–5

- Klassifikation nach Millesi Typ A–C

- offene Plexusläsion

Klassifikation nach Lokalisation,

- Läsionen der Primärstränge (Trunci)

- obere Armplexusläsion (Duchenne-Erb)

- motorisches Defizit: Abduktion und Außenrotation der Schulter, Beuger des Ellenbogens

- sensibles Defizit: Außenseite der Schulter und radialer Unterarm

- mittlere Armplexusläsion (kaum isoliert)

- motorisches Defizit: M. triceps brachii, M. pectoralis

- sensibles Defizit: mittlere Finger

- untere Armplexusläsion (Déjerine-Klumpke)

- motorisches Defizit: Handbeuger und lange Fingerbeuger

- sensibles Defizit: ulnare Seite von Hand und Unterarm

- Horner-Syndrom

- obere Armplexusläsion (Duchenne-Erb)

- Läsionen der Sekundärstränge (Faszikel)

- dorsaler Faszikel

- motorisches Defizit: M. deltoideus, M. triceps, Hand- und Fingerstrecker

- sensibles Defizit: lateraler Oberarm, radialer Unterarm

- lateraler Faszikel

- motorisches Defizit: M. biceps brachii, M. pronator teres

- sensibles Defizit: radiale Seite von Unterarm und Hand

- medialer Faszikel

- motorisches Defizit: Fingerflexoren, Mm. interossei, Thenar

- sensibles Defizit: ulnare Hand

- dorsaler Faszikel

Begleitverletzungen1

- Schädel-Hirn-Trauma (34,2 %)

- Frakturen langer Röhrenknochen (38,8 %)

- Fraktur der Klavikula (25,9 %)

- Thoraxtrauma (12,9 %)

Prädisponierende Faktoren

ICPC-2

- N81 Verletzung Nervensystem, andere

ICD-10

- S14 Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe

- S14.2 Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule

- S14.3 Verletzung des Plexus brachialis

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Diagnosestellung beruht auf:2

- der Anamnese zum Verletzungsmechanismus

- dem klinisch-neurologischen Befund

- den bildgebenden und elektrophysiologischen Untersuchungen.

Differenzialdiagnosen

- Rückenmarksverletzung und Querschnittlähmung

- Thoracic-outlet-Syndrom

- Neuralgische Amyotrophie

- Klavikulafraktur

- Schulterluxation

- Wirbelkörperfraktur

Anamnese

- Verletzung

- Zeitpunkt des Traumas

- Verletzungsmechanismus

- Begleitverletzungen

- z. B. Schädel-Hirn-Trauma oder Klavikulafraktur

- Voroperationen

- z. B. nach Polytrauma: Osteosynthesen, Gefäßversorgung

- Schmerzen

- Intensität

- Schmerzqualität

- Ausstrahlung

- Sensibilitätsausfälle

- z. B. Missempfindungen (Dys- oder Parästhesien) oder Taubheit (Hypästhesie)

- Motorische Ausfälle (Paresen)

- Koordinationsstörungen oder Kraftminderung der Hand oder des Arms

Klinische Untersuchung

Allgemeine körperliche Untersuchung

- Inspektion und Palpation der Schulter-Arm-Region

- Verletzungsfolgen, Asymmetrie, Narben

- Fehlstellungen (Rotatorenmanschette)

- Bewegungsumfang

- aktiver und passiver Bewegungsumfang im Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenk

- Augen

- Ptosis (tiefstehendes Augenlid) und Miosis als Hinweise auf Horner-Syndrom (C8, Th1)

- Muskulatur im Seitenvergleich

- Muskelatrophien erst bei länger zurückliegender Verletzung

- Dyspnoe

- bei begleitender Verletzung der Lunge oder des N. phrenicus

Neurologische Untersuchung

- Prüfung der Sensibilität

- Prüfung der Motorik

- Prüfung der Reflexe

- Bizepssehnenreflex (C5, C6) und Trizepssehnenreflex (C7, C8)

- abgeschwächte Muskeleigenreflexe im betroffenen Versorgungsgebiet

- Tinel-Zeichen

- Perkussion der Fossa supra- oder infraclaviculares führt zu elektrisierenden, ausstrahlenden neuropathischen Schmerzen

- Bei Auffälligkeiten der unteren Extremitäten ist der Ausschluss einer Rückenmarksverletzung erforderlich.2

Kraftprüfung

- Untersuchung durch Einzelkraftprüfung im Seitenvergleich

- Graduierung der Paresen nach Kraftgrad

- 0: keine Kontraktion

- 1: tastbare Zuckung und Spur einer Kontraktion

- 2: aktive Bewegung möglich unter Aufhebung der Schwerkraft

- 3: aktive Bewegung möglich gegen die Schwerkraft

- 4: aktive Bewegung möglich gegen Widerstand

- 5: normale Kraft

Diagnostik bei Spezialist*innen

Bildgebende Untersuchungen

- Röntgen und CT

- häufige initiale Diagnostik nach Trauma

- Untersuchung auf Begleitverletzungen (z. B. Frakturen) und Zwerchfellhochstand (Mitbeteiligung N. phrenicus)

- MRT des Plexus brachialis

- MR-Neurografie ist der Goldstandard in der Diagnostik.2

- frühzeitige Durchführung, bei möglichem Nervenwurzelausriss bis 6 Wochen nach Trauma

- Hochauflösende Nervensonografie2

- Untersuchung der Armnerven und ggf. auch des Plexus brachialis

Elektrophysiologische Untersuchungen

- Elektromyografie (EMG)2

- Durchführung erst etwa 3 Wochen nach Trauma sinnvoll

- Wiederholung ca. alle 4 Wochen zur Verlaufskontrolle der spontanen Reinnervation

- Untersuchung der Kennmuskeln und der tiefen paraspinalen Muskulatur

- Elektroneurografie (ENG)2

- motorische und sensible Neurografie zum Nachweis und Ausmaß einer Schädigung der peripheren Nerven

Indikationen zur Überweisung

- Abhängig von der Art und dem Ausmaß der Verletzung

- Bei akuter Verletzung mit sensiblen oder motorischen Defiziten Krankenhauseinweisung erwägen.

- bei anhaltenden Defiziten nach zurückliegendem Trauma Überweisung zu Neurolog*innen

- Bei geringgradigem Trauma und reiner Schmerzsymptomatik ggf. Spontanverlauf abwarten.

Therapie

Therapieziele

- Schmerzen lindern

- Sensible oder motorische Defizite bessern

- Funktion der betroffenen Extremität erhalten

Allgemeines zur Therapie

- Bei inkompletten Plexusläsionen ist eine spontane Reinnervation (Nervenregeneration) zu erwarten.

- Grundsätzliche Therapieansätze

- konservative Therapien

- operative Therapien

Konservative Therapie

- Analgesie

- Siehe auch Artikel Neuropathische Schmerzen.

- eingesetzte Substanzen

- Carbamazepin, Oxcarbazepin, Gabapentin, Pregabalin, trizyklische Antidepressiva, Opioide

- transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)

- Physiotherapie

- Ergotherapie

- Elektrotherapie

- Kann eine Muskelatrophie verzögern, bis die Nervenregeneration abgeschlossen ist.

- Rehabilitationsmaßnahmen

Operative Therapie

- Indikationen2

- unzureichende Regeneration unter konservativer Therapie (nach ca. 3–6 Monaten)

- unmögliche spontane Reinnervation

- offene Plexusläsionen oder raumfordernde Hämatome

- Behandlung im multidisziplinären Team an spezialisierten Zentren empfohlen

- Die Therapie von Läsionen des Plexus brachialis ist komplexer als solche von Einzelnerven.

- Zeitpunkt der Operation

- abhängig von der Schwere der Plexusverletzung

- bei erhaltener Kontinuität nach 3–6 Monaten

- bei Nervenwurzelausrissen frühzeitig (nach 6–8 Wochen)

- Mögliche Operationsverfahren

- Neurolyse

- intraplexale Nerventransfers

- extraplexale Nerventransfers

- autologe Nerventransplantation

- Ersatzoperationen

- Verlagerung der intakten Muskeln zum Funktionserhalt

- Nach abgeschlossener Nervenregeneration (ca. 2,5–3 Jahre) ggf. weitere Ersatzoperationen (Muskel- oder Sehnentransfers)

Prävention

- Tragen von Schutzausrüstung (z. B. bei Extremsportarten oder beim Motorradfahren)

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Abhängig vom Schweregrad der Plexusverletzung kommt es zur spontanen Nervenheilung (Reinnervation).,

- Bei Nervenwurzelausrissen ist keine spontane Regeneration möglich.

Komplikationen

- Bleibende sensible oder motorische Defizite mit Funktionseinschränkung

- Chronifizierung neuropathischer Schmerzen

Prognose

- Das funktionelle Ergebnis der spontanen Reinnervation ist besser als nach optimal verlaufendem operativem Eingriff.

- Abhängigkeit von der Lokalisation

- obere Plexusläsion: etwa 70 % gute Ergebnisse

- untere Plexusläsion: schlechtere Prognose

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

Plexus brachialis

Quellen

Literatur

- Faglioni W Jr, Siqueira MG, Martins RS, Heise CO, Foroni L. The epidemiology of adult traumatic brachial plexus lesions in a large metropolis. Acta Neurochir (Wien). 2014;156(5):1025-1028. doi.org

- Noland SS, Bishop AT, Spinner RJ, Shin AY. Adult Traumatic Brachial Plexus Injuries. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(19):705-716. doi.org

- Chao S, Pacella MJ, Torg JS. The pathomechanics, pathophysiology and prevention of cervical spinal cord and brachial plexus injuries in athletics. Sports Med. 2010. 40(1):59-75. doi.org

- Starr HM Jr, Anderson B, Courson R, Seiler JG. Brachial plexus injury: a descriptive study of American football. J Surg Orthop Adv. 2014 Summer. 23(2):90-7. doi.org

Autor*innen

- Jonas Klaus, Arzt in Weiterbildung Neurologie, Hamburg