Wichtige Kriterien bei der Analyse

- P-Welle

- Formveränderungen?

- Höhe?

- Breite?

- QRS-Komplex

- Fehlen physiologischer Q-Zacken?

- Pathologische Q-Zacken?

- Formveränderung?

- Verbreiterung (Blockbild)?

- R-Progression?

- Persistenz von S-Zacken?

- Hypertrophiezeichen?

- Niedervoltage?

- ST-T-Segment

- ST-Senkung/-Hebung?

- T-Negativierung?

- In welchen Ableitungen?

- QT-Zeit

- Verlängerung?

P-Welle

Normale P-Welle

- Halbrund, konvex

- Dauer ≤ 0,11 s, Höhe ≤ 0,20 mV

- In allen Ableitungen positiv mit Ausnahme von aVR (Konkordanz zu negativem QRS) und evtl. V1

- Größte P-Welle normalerweise in Abl. II

- elektrische Achse der P-Welle physiologisch von rechts oben nach links unten, in etwa Ableitung II entsprechend

Veränderte P-Welle

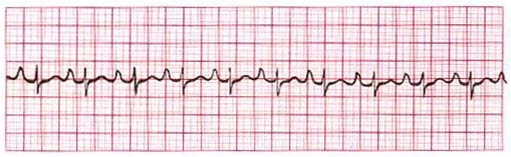

P-Pulmonale

- Hohe (> 0,25 mV in Abl. II), spitze P-Welle vor allem in Abl. II, III, avF

- Bei rechtsatrialer Hypertrophie (z. B. Cor pulmonale)

- Siehe EKG: p-pulmonale Rechtsbelastung.

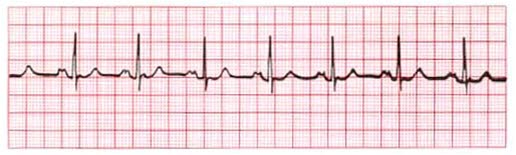

P-Mitrale

- Verbreiterte (> 0,1 s) und zweigipflige P-Welle, deutlich negativer Endteil der P-Welle in Ableitung V1 und V2

- Bei linksatrialer Hypertrophie (z. B. Mitralklappenstenose)

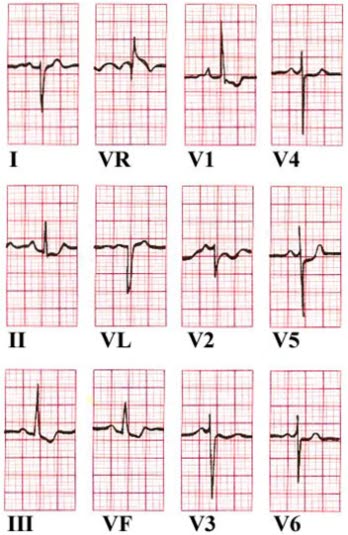

- Siehe EKG: AV-Block 1, P-Mitrale

- P-Kardiale

- verbreiterte und überhöhte P-Welle bei Belastung beider Vorhöfe

- „Negative“ P-Welle

- vor dem QRS-Komplex: Vorhofrhythmus (ektope Schrittmacher liegen unterhalb des Sinusknotens)

- hinter dem QRS-Komplex: Erregungszentrum im His-Bündel mit verzögerter retrograder Überleitung

- Keine P-Welle

- Erregungszentrum im AV-Knoten/His-Bündel mit gleichzeitiger retrograder Überleitung in die Vorhöfe und antegrader Überleitung in die Ventrikel (P-Welle im QRS-Komplex verborgen)

QRS-Komplex

Normaler QRS-Komplex

Q-Zacke

- Ausdruck der Septumerregung

- Physiologische Erregung über den schnelleren linken Tawaraschenkel, daher deutet der Vektor der Septumerregung von links nach rechts

- Kleines Q in den den nach links zeigenden Ableitungen (I, avL, V5–V6)

- Normale Breite ≤ 0,04 s, normale Höhe < 1/4 der R-Zacke

R-Zacke und S-Zacke

- Ausdruck der Kammererregung

- Form des QRS-Komplexes in Extremitätenableitungen vor allem abhängig vom Lagetyp

- Normalerweise Zunahme der Größe der R-Zacken von V1–V5

- Normaler R/S-Umschlag in Abl. V2/V3 oder V3/V4

- Abnahme der Größe der S-Zacke in Abl. V2–V6, in Abl. V6 normalerweise nur noch sehr kleine oder keine S-Zacke

Veränderungen des QRS-Komplexes

Veränderungen der Q-Zacke

- Deutlich ausgeprägte, tiefe Q-Zacken

- bei Septumhypertrophie (z. B. hypertropher Kardiomyopathie)

- Anomal tiefe und/oder breite Q-Zacke (Höhe >1/4 R-Zacke der gleichen Ableitung, Breite >0.04s)

- Hinweis auf abgelaufenen Myokardinfarkt

- Q-Zacken in Ableitungen, die normalerweise kein Q-aufweisen.

- Hinweis auf abgelaufenen Myokardinfarkt

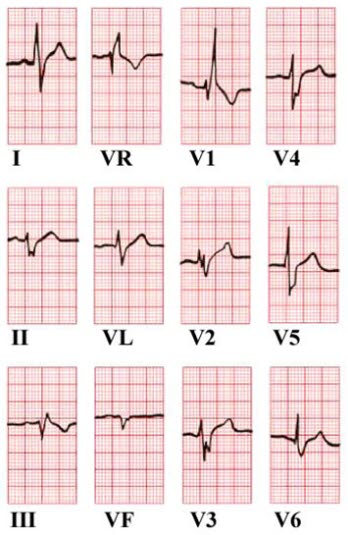

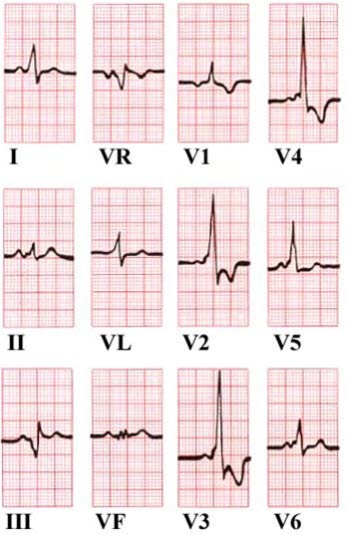

- Die Verteilung der Q-Zacken (und ST-T-Veränderungen) in den EKG-Ableitungen ermöglicht eine Aussage zu Lokalisation und Ausdehnung, z. B.:

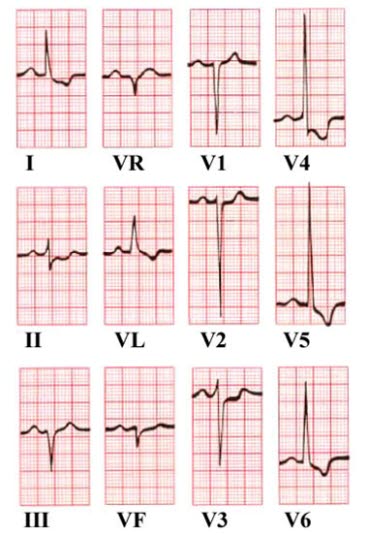

- Anterolateralinfarkt

- inferiorer Infarkt

- Zur Zuordnung von EKG-Ableitungen zu den Herzregionen siehe auch Artikel EKG: Grundlagen.

- QS-Komplexe

- Verschmelzung von Q- und S-Zacke durch infarktbedingten Verlust der R-Zacke

- Fehlen der Q-Zacke

- keine Q-Zacken in den nach linksgerichteten Ableitungen beim Linksschenkelblock (Septumerregung über den rechten Tawaraschenkel und somit Vektorrichtung von rechts nach links)

Verzögerte R-Progression

- Verzögerte R-Progression in den Brustwandableitungen bei Anteroseptalinfarkt, LV-Hypertrophie, linksanteriorem Hemiblock

Persistierende S-Zacken

- Persistierende, tiefe S-Zacken in den Brustwandableitungen bis Abl. V6 bei Rechtsherzbelastung oder linksanteriorem Hemiblock

Verbreiterte QRS-Komplexe

- Verbreiterte QRS-Komplexe sind Ausdruck einer intraventrikulären Leitungsstörung, z. B. Linksschenkelblock (LSB).

- Siehe EKG: Linksschenkelblock

- breiter positiver Komplex in den nach links deutenden Ableitungen (I, aVL, V6)

- Fehlen des septalen Q

- kompletter LSB bei QRS ≥ 0,12 s, inkomplett bei QRS = 0,11 s

- Siehe auch Artikel Rechts- und Linksschenkelblock.

Rechtsschenkelblock

- Breiter Komplex mit R'-Zacke und dadurch „M-Konfiguration“ (rSR') in den nach rechts deutenden Ableitungen (V1, III)

- Normale Septumerregung, daher normales septales Q in den nach links deutenden Ableitungen

- Kompletter RSB bei QRS ≥ 0,12 s, inkomplett bei QRS = 0,11 s

- Siehe auch Artikel Rechts- und Linksschenkelblock.

- Myokardiale Schädigung

- (häufig stark) verbreiterte QRS-Komplexe ohne das typische Bild eines LSB oder RSB

- Ursächlich sind KHK vor allem bei Z. n. Infarkt(en), Kardiomyopathien, Myokarditiden

- Schwere Elektrolytstörung

- schwere Hyperkaliämie (bei terminaler Niereninsuffizienz)

- Verbreiterung durch Präexzitation (WPW-EKG)

- Siehe EKG: WPW mit intermittierender Präexzitation

- Delta-Welle als Ausdruck der vorzeitigen Ventrikelerregung führt zu verbreitertem QRS.

- Erst bei Auftreten von Tachykardien im Rahmen der Präexzitation spricht man von WPW-Syndrom.

WPW-Syndom

Hypertrophiezeichen

- Hinweise auf ventrikuläre Hypertrophie durch Bestimmung des Sokolow-Lyon-Index

- nur verwertbar bei ungestörter Erregungsausbreitung, d. h. nicht bei Blockbildern

- Sokolow-Lyon-Index für linksventrikuläre Hypertrophie (LVH)

Linksventrikuläre Hypertrophie

-

- Messung der S-Zacke in V1 (mV) und der größeren R-Zacke in V5 oder V6 (mV)

- falsch positive Befunde vor allem bei jüngeren Individuen und steiler Herzachse

- SV1 + R(V5 oder V6) ≥ 3,5 mV: Hinweis für LVH

- Sokolow-Lyon-Index für rechtsventrikuläre Hypertrophie (RVH)

Rechtsventrikuläre Hypertrophie

-

- RV1 + SV5 ≥ 1,05 mV: Hinweis für RVH

Niedervoltage

- Periphere Niedervoltage: QRS in Extremitätenableitungen ≤ 0,5 mV

- Totale Niedervoltage: zusätzlich QRS in Brustwandableitungen ≤ 0,7 mV

- Adipositas, Lungenemphysem als mögliche Ursachen, Perikarderguss als wichtige Differenzialdiagnose bei entsprechender Klinik

ST-Strecke und T-Welle

Normales ST-T-Segment

- Ausdruck der Erregungsrückbildung der Kammern

- ST-Strecke normalerweise isoelektrisch

- auch aszendierende ST-Streckensenkung meistens physiologisch

- Vor allem bei jungen Männern sind aszendierende ST-Hebungen in den Abl. V1–V3 häufig zu beobachten und physiologisch.

- In Extremitätenableitungen Konkordanz von QRS-Komplex und T-Welle

- In Brustwandableitungen negative T-Welle in Abl. V1(–V2) physiologisch, im übrigen positive T-Wellen

Veränderungen der ST-Strecke

- ST-Streckenhebung

- akuter Myokardinfarkt

- Perikarditis

- Siehe EKG: Vorderwandinfarkt (STEMI).

- Siehe EKG: Perikarditis.

- ST-Streckensenkung

- unspezifische Veränderung mit vielen möglichen Ursachen (Ischämie, Hypertrophie, Schenkelblock, Medikamente, metabolische Veränderungen)

- Deszendierend, horizontal oder aszendierend? Muldenförmig?

- aszendierende ST-Streckensenkung meistens physiologisch

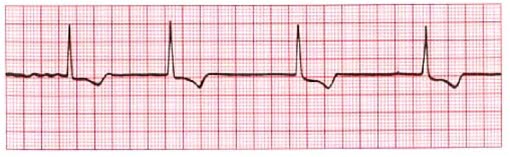

- muldenförmige ST-Senkung häufig bei Überdigitalisierung

Digitalis ST

-

- Ausmaß der ST-Streckensenkung?

- pathologisch ab > 0,1 mV (> 1 mm)

- Ausmaß der ST-Streckensenkung?

Veränderungen der T-Welle

Überhöhte T-Welle

- Hyperkaliämie

- „Erstickungs-T“ bei beginnendem akutem Myokardinfarkt

- Manchmal auch bei Gesunden (Vagotonie)

Abgeflachtes T

- < 1/8 des QRS-Hauptausschlags

- Es gibt viele mögliche Ursachen (Ischämie, medikamentös, Elektrolytstörung, u. a.).

T-Negativierung

- Qualitative Feststellung einer negativen T-Welle, üblicherweise keine Quantifizierung von Breite und Höhe

- Unspezifisches Zeichen einer Schädigung mit verschiedenen möglichen Ursachen (Ischämie, Hypertrophie, Perikarditis, u. a.)

U-Wellen

- Flache Welle nach der T-Welle

- Im Allgemeinen bedeutungslos

- Kann bei Verschmelzung mit T-Welle Hinweis auf Hypokaliämie sein.

- Bei der Bestimmung der QT-Zeit U-Welle nicht versehentlich mitmessen!

QT-Zeit

- Die QT-Zeit umfasst sowohl ventrikuläre Erregungsausbreitung als auch -rückbildung.

- Die Verlängerung der QT-Zeit beinhaltet eine Gefahr ventrikulärer Tachykardien/Torsaden.

- Neben angeborenen Syndromen, Elektrolytstörungen, intrazerebralen Blutungen sind vor allem Medikamente für QT-Zeit-Verlängerungen ursächlich, z. B.:

- Antidepressiva

- Antiarrhythmika

- Antibiotika

- u. v. a.!

- QT-Zeit frequenzabhängig!

- Es sollte die frequenzkorrigierte QT-Zeit (QTc) bestimmt werden:

- Bazett-Formel: QTc = QT (s)/RR-Intervall (s)0,5

- Die Bazett-Formel wird am häufigsten verwendet.

- Fridericia-Formel: QTc = QT (s)/RR-Intervall (s)0,33

- Die Fridericia-Formel ist wahrscheinlich bei Herzfrequenz > 80/min besser.

- Bazett-Formel: QTc = QT (s)/RR-Intervall (s)0,5

- Faustregel: QTc > 500 ms pathologisch

- Es gibt keine eindeutigen, evidenzbasierten Richtlinien zum Vorgehen bei medikamentös induzierter QT-Verlängerung, folgendes Vorgehen ist sinnvoll:

- QTc > 500 ms („sicher“ pathologisch) und/oder QTc-Zunahme im Vgl. zu Vor-EKGs > 60 ms: Aus rein kardiologischer Sicht sollte die Medikation abgesetzt werden. Dies sollte ggf. mit mitbehandelnden Fachdisziplinen (meist Psychiater) besprochen werden.

- QTc 450–500 ms (Männer) bzw. 460 ms–500 ms (Frauen): Diskussion mit Kollegen der Kardiologie und Psychiatrie. Berücksichtigt werden für die weitere Entscheidung sollte auch, ob weitere Risikofaktoren für das Auftreten von Arrhythmien vorliegen wie Herzerkrankung (LV-Hypertrophie, Herzinsuffizienz), Alter > 65, Tendenz zu Bradykardien, Elektrolytstörungen. Höheres Risiko allgemein bei Frauen als bei Männern.

Weitere Informationen zum EKG

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Quellen

Autor*innen

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.