Allgemeine Informationen

- Zahlreiche Schilddrüsenerkrankungen führen zu einer Veränderung des Parenchyms und/oder der Größe und Form der Schilddrüse.

- Die Sonografie ist ein kostengünstiges, nichtinvasives und risikoarmes Untersuchungsverfahren zur Darstellung der Schilddrüse.

- Bei der Schilddrüsensonografie sind detaillierte Kenntnisse der betreffenden Untersuchungsregion essenziell.

Technische Grundlagen

- Eingesetzt wird ein Schallkopf, der Ultraschallwellen aussendet. Diese werden an Grenzflächen von Geweben reflektiert, und der Schallkopf registriert Amplitude und Verzögerung der reflektierten Wellen.

- Verschiedene Schallköpfe mit unterschiedlicher Eindringtiefe und Auflösung stehen zur Verfügung.

- Aus der Intensität der reflektierten Schallwellen wird eine Darstellung in Graustufen errechnet, die dem Bild der Sonografie im B-Mode entspricht.

- Die Reflektions- und Streuungseigenschaften eines Gewebes werden als Echogenität bezeichnet.

- Die Darstellung von Strukturen niedriger Echogenität (z. B. Flüssigkeit, Hämatome) ist dunkel.

- Die Darstellung von Strukturen hoher Echogenität (z. B. Luft) ist hell.

- Weitere ultraschallbasierte Anwendungen

- Doppler-Verfahren: Erfassung und Darstellung von Strömungen durch Doppler-Effekt

- Basiert auf unterschiedlicher Reflektion von Grenzflächen in Bewegung.

- Continuous Wave Doppler (CW-Doppler)

- Pulsed Wave Doppler (PW-Doppler)

- Duplexsonografie: Kombination aus B-Mode und PW-Doppler

- Farbkodierte Duplexsonografie: Farbige Darstellung der Strömungsrichtungen im Bild. Rot entspricht üblicherweise einer Strömung auf den Schallkopf zu, blau von dem Schallkopf weg.

- Doppler-Verfahren: Erfassung und Darstellung von Strömungen durch Doppler-Effekt

Apparative Voraussetzungen

- Für die Schilddrüsen-Sonografie wird ein B-Mode-Ultraschallgerät benötigt.

- Ein 6 cm breiter Linearschallkopf ist für die Untersuchung ideal, aber auch ein 5 cm breiter Schallkopf ist akzeptabel.

- Ein sektorialer Schallkopf mit kürzerer Auflagefläche ist nicht optimal.

- Schallfrequenz 7,5–12 MHz

- Ein niederfrequenter Sektorschallkopf ist nur in Einzelfällen (sehr große und tiefliegende Strumen) erforderlich.

Indikationen

- Bestimmung der Schilddrüsen-Größe, z. B. bei V. a. Struma

- Darstellung und Verlaufskontrolle von Herdbefunden, wie Knoten und Zysten

- Beurteilung der Echostruktur, z. B. bei Autoimmunerkrankungen

- Einschätzung der Durchblutung (z. B. bei V. a. M. Basedow)

- Beurteilung der regionalen Lymphknoten und der Nebenschilddrüsen

- Beurteilung bei V. a. Schilddrüsenkarzinom

- Kontrolle nach Schilddrüsenoperation (totale Thyreoidektomie, subtotale Thyreoidektomie, Lobektomie)

- Kontrolle nach Radiojodtherapie

Untersuchung

Vorbereitung

- Der Raum sollte abgedunkelt werden.

- Das Gerät sollte für die Dokumentation auf Papier, Film oder elektronisch eingerichtet sein.

- Erläutern Sie der Patientin/dem Patienten den Zweck und den Ablauf der Untersuchung.

- Die Patientin/der Patient wird in Rückenlage mit überstrecktem Hals untersucht.

- Wenn der Hals nicht überstreckt ist, ist keine optimale Darstellung der Schilddrüse möglich.

- Um den Kontakt zwischen Schallkopf und Haut zu verbessern, wird Ultraschallgel verwendet.

Durchführung

- Für die Untersuchung ist ein standardisierter Ablauf wichtig, um nichts zu übersehen.

- immer systematisch: zuerst rechter, dann linker Lappen

Querschnitt

- Aufsetzen des Schallkopfes in der mittleren Halsregion zur ersten Orientierung

- ggf. Optimierung der Geräteeinstellungen

- Untersuchung der beiden Schilddrüsenlappen von kranial nach kaudal

- Beurteilung des Isthmus

Längsschnitt

- Leicht schräg platzierter Schallkopf: von kraniolateral nach kaudomedial

- Untersuchung des gesamten Lappens durch langsames Kippen des Schallkopfes

Volumenberechnung

- Berechnung des Lappenvolumens: Länge x Breite x Tiefe x 0,5

- Moderne Ultraschallgeräte berechnen das Volumen nach Speicherung der Messwerte.

- Normwerte

- Gesamtvolumen beider Lappen, der rechte Lappen ist meist um 20 % größer.

- bei Frauen 4–18 ml

- bei Männern 5–25 ml

- bei Kindern (basierend auf österreichischen Daten von 539 Kindern)

- 6 Jahre: Mittelwert 2,0 ml, SD 0,7 ml

- 7 Jahre: Mittelwert 2,4 ml, SD 1,1 ml

- 8 Jahre: Mittelwert 3,0 ml, SD 1,3 ml

- 9 Jahre: Mittelwert 3,1 ml, SD 1,1 ml

- 10 Jahre: Mittelwert 3,8 ml, SD 1,9 ml

- 11 Jahre: Mittelwert 4,3 ml, SD 1,6 ml

- 12 Jahre: Mittelwert 5,0 ml, SD 1,9 ml

- 13 Jahre: Mittelwert 6,9 ml, SD 2,9 ml

- 14 Jahre: Mittelwert 7,5 ml, SD 2,5 ml

Beurteilung der Echogenität

- Referenzregion: M. sternocleidomastoideus

- Normales Schilddrüsengewebe ist im Vergleich dazu echoreicher (heller) und hat ein homogenes Echomuster.

- Echoarmes Echomuster z. B. bei lymphozytärer Infiltration, kleinerer Follikelstruktur

- Gefäße können durch Zuschaltung des Farbduplex abgegrenzt werden.

Beurteilung von Herdbefunden

- Solid vs. zystisch (echofrei, also schwarz)

- Größe, gemessen in 3 Ebenen

- Lage

- Echogenität

- Randbegrenzung

- Halo

- Kalk (echodicht, weiß)

- Durchblutung

Erstellung eines Befundes

- Diese Punkte sollen in einen Befund einfließen.

- Schilddrüsengröße

- Volumen rechts, Volumen links

- Lage- und Formbesonderheiten

- Echostruktur

- Beschreibung von Lokalisation, Größe, Echogenität, Begrenzung und Durchblutung von Herdbefunden

- Beurteilung benachbarter Strukturen (Lymphknoten, Nebenschilddrüsen, Trachea, Ösphagus, Gefäße)

- Schilddrüsengröße

Interpretation

Differenzialdiagnosen pathologischer Befunde

Die gesamte Schilddrüse betreffende Veränderungen

- Euthyreote Struma diffusa

- vergrößertes Organ, echonormales, bis echoreiches Grundmuster

- TSH normal

- Aplasie eines Schilddrüsenlappens (Hemiagenesie)

- Fehlende Anlage eines Schilddrüsenlappens, meist mit Hypertrophie der kontralateralen Seite, meist echonormales Grundmuster, Isthmus erhalten

- in 80 % der linke Lappen

- 3 x häufiger bei Frauen

- Zungengrundstruma

- Ist orthotop kein Schilddrüsengewebe abgrenzbar, soll dystopes Schilddrüsengewebe gesucht werden.

- Subakute Thyreoiditis de Quervain

- echonormale Grundstruktur, durchsetzt mit echoarmen, „wandernden“ Arealen

- Durchblutung initial vermindert, im Verlauf Normalisierung, teilweise passagere Hyperperfusion

- Sonografie schmerzhaft

- Häufig ist initial nur ein Schilddrüsenlappen betroffen, die Entzündung kann aber auf die gesamte Schilddrüse übergreifen.

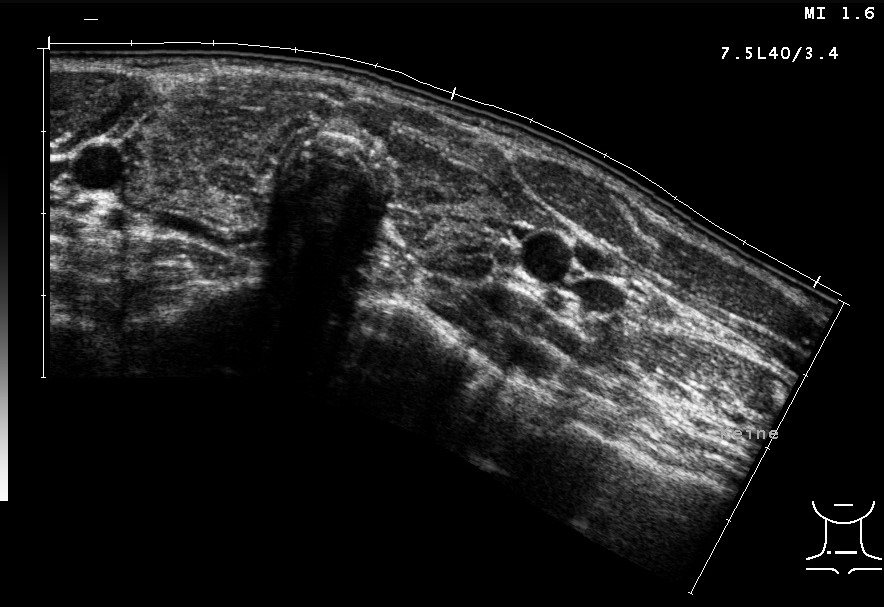

- Hashimoto-Thyreoiditis

- initial echonormale Grundstruktur, durchsetzt mit multiplen, scharf abgegrenzten echoarmen Arealen („Schweizer Käse“)

- Im Verlauf diffus echoarmes Grundmuster, oft kaum von der Muskulatur abzugrenzen.

- positive Schilddrüsenantikörper (TPO-AK, TAK)

- latente, später manifeste Hypothyreose

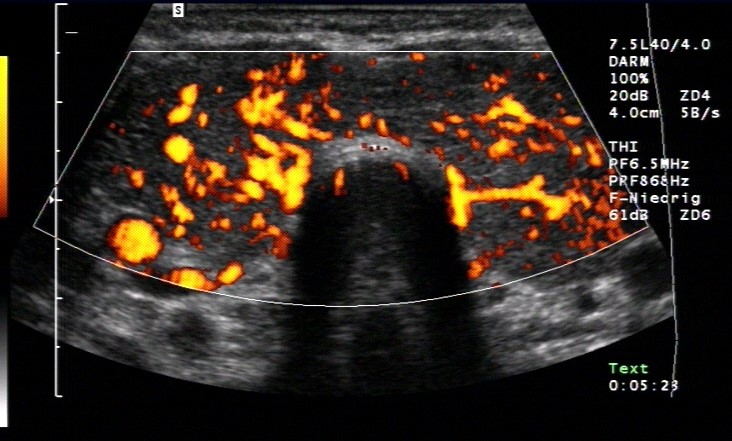

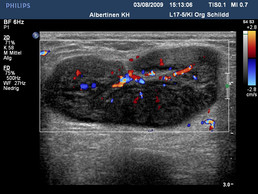

- M. Basedow

- Schilddrüse meist vergrößert

- initial echonormal durchsetzt von scharf abgegrenzten echoarmen Arealen

- später diffus echoarm

- massiv erhöhte Durchblutung („Thyroid Inferno“)

- Normalisierung der Echostruktur bei Remission

- positive Schilddrüsenantikörper (TRAK, TPO-AK, TAK)

- hyperthyreot

- evtl. endokrine Orbitopathie

Knotige Veränderungen der Schilddrüse – Allgemeines

- Klinisch ist manchmal die Schilddrüse mit unebener und knotiger Oberfläche sichtbar/tastbar.

- Die klinische Untersuchung von Größe, Morphologie und Funktion ist jedoch sehr ungenau.1

- Bei bis zu 50 % der Patient*innen, bei denen ein solitärer Knoten tastbar ist oder eine diffus vergrößerte Schilddrüse vorliegt, werden in der sonografischen Untersuchung multiple Knoten nachgewiesen.2

- Knoten < 1 cm sind in der Regel nur sonografisch nachweisbar.

- Bestimmung der Schilddrüsengröße und Diagnose von Knoten

- Liegt bei einem euthyreoten Patient*innen eine klinisch und sonografisch diffuse Struma vor, die nicht oder nur langsam wächst, besteht in der Regel keine Indikation für eine weitere bildgebende Diagnostik.

- Befunde eines oder mehrerer kleiner Knoten mit einer Größe von weniger als 1 cm werden für gewöhnlich nicht eingehender untersucht. Davon ausgenommen sind Situationen, in denen der Verdacht auf ein Schilddrüsenkarzinom besteht. Knoten von unter 1 cm Größe können ggf. einmal im Jahr (oder seltener) sonografisch auf ihr Größenwachstum überprüft werden.

Malignitätskriterien

- Diagnose von „malignitätsverdächtigen“ Knoten, die eine weitere Abklärung mittels Feinnadelzytologie (FNZ) oder die histologische Abklärung erfordern.

- Sonografische Malignitätskriterien von Schilddrüsenknoten:3

- Echoarmut

- Mikrokalzifikationen

- unscharfe Begrenzung/kein Halo-Effekt

- intranoduläre Vaskularisation

- erhöhter Tiefendurchmesser

- Form und Lage quer zur Längsachse.

- Sonografische Befunde mit Malignitätskriterien gehen mit einer erhöhten Prävalenz von SD-Malignomen einher, jedoch ist die Spezifität jedes einzelnen Ultraschallparameters für die Malignitätsprädiktion gering.3

- Bei Nachweis mehrerer verdächtiger Ultraschallbefunde in einem SD-Knoten wird in der Literatur eine Sensitivität von 83–99 % und eine Spezifität von 56–85 % für das Vorliegen eines SD-Malignoms beschrieben.3

- Der positiv prädiktive Wert der Schilddrüsensonografie zur Knotenbeurteilung ist gering und erreicht in Kombination mehrerer Ultraschallparameter einen maximalen Wert von 39 %.4

- Das bedeutet, dass maximal 4 von 10 Knoten, die mehrere suspekte Sonokriterien aufweisen, tatsächlich maligne sind, während die anderen 6 von 10 nicht bösartig sind. Auch besteht zusätzlich das Problem der Überdiagnose.

Knotige Veränderungen der Schilddrüse – Befunddokumentation

- Folgende Punkte sollen beschrieben werden:

- Lage

- zentral/randständig

- kraniales, mittleres, kaudales Lappendrittel, Isthmus

- Halo

- gut abgrenzbar

- fehlend/unregelmäßig

- Begrenzung

- glatt

- irregulär

- Echogenität

- echogleich/echoreich/echoarm, homogen

- Kalk

- kleiner, grobschollig

- Mikroverkalkungen

- Blutfluss

- intranodulär niedrig/hoch

- peripher

- Lage

Knotige Veränderungen der Schilddrüse – Differenzialdiagnosen

- Oft vermehrte Durchblutung im Randbereich benigner Knoten (Halo)

- Ursachen knotiger Veränderungen der Schilddrüse: Kolloidknoten, Adenom, zystisch degeneriertes Adenom, Blutungszyste, funktionelle Autonomie, „kalter“ Knoten, Schilddrüsenkarzinom

- Seltenere Ursachen: Entzündungsherde bei Thyreoiditis, Lymphom, Nebenschilddrüsenadenom, Lipom, Neurinom, Lymphknoten, intrathyreoidale Metastase

Weitere Abklärung bei Spezialist*innen

- Szintigrafie

- Ist in der Regel bei der Diagnostik von euthyreoten Patient*innen mit kleinen Thyreoideaknoten oder diffuser Struma nicht indiziert.5

- Bei großer Struma ist eine Szintigrafie häufig nur dann sinnvoll, wenn eine Hyperthyreose vorliegt, oder bei euthyreoten Patient*innen, wenn die Radiojodbehandlung eine mögliche Behandlungsalternative ist.

- Bei Knoten mit einer Größe von mehr als 1 cm kann nach Abwägung aller Risiken (Strahlenbelastung, Überdiagnostik) und evtl. Vorteile (Detektion von heißen Arealen bei (subklinischer) Hyperthyreose) eine Szintigrafie erwogen werden.

- Die Szintigrafie liefert keinen Nachweis von Malignität.

- Bei einer Szintigrafie der Schilddrüse können anhand des Jod-Uptakes und des Verteilungsmusters kalte und heiße Knoten unterschieden werden.

- Kalte Knoten, die in der Sonografie nicht echofrei sind (Zysten) und suspekt erscheinen, können mit der Feinnadelaspirationszytologie (FNZ) resp. Feinnadelbiopsie (FNB) abgeklärt werden.

- Heiße Knoten sind jedoch nahezu immer benigne, meist liegt hier eine (ggf. subklinische) Hyperthyreose vor.

- Bei Nachweis einer SD-Autonomie kann auf eine Dignitätsabklärung des Knotens verzichtet werden, da autonome Adenome in aller Regel benigne Tumoren sind.

- Ist in der Regel bei der Diagnostik von euthyreoten Patient*innen mit kleinen Thyreoideaknoten oder diffuser Struma nicht indiziert.5

- Feinnadelzytologie oder -biopsie3

- Bei euthyreoten, szintigrafisch kalten Knoten > 1 cm, die auf der Basis von sonografischen Kriterien als malignitätsverdächtig gelten.

- Cave: Überdiagnostik – Mikrokarzinome, ohne klinische Relevanz!

- Knoten bei Patient*innen mit erhöhtem Malignitätsrisiko (externe Radiatio, positive Familienanamnese)

Beurteilung benachbarter Strukturen

- Bei der Schilddrüsensonografie werden auch evtl. vergrößerte Nebenschilddrüsen (Epithelkörperchen) diagnostiziert.

- Lymphknotensonografie

- Benigne Lymphknotenvergrößerungen sind häufig.

- elliptische Form, scharf begrenzt, Verhältnis Längs-/Querdurchmesser > 2,0

- echoarmes Grundmuster, echodichter Hilus zentral

- regelmäßige, nicht verstärkte Vaskularisation

- Malignitätskriterien

- plumpe, rundliche Form, Verhältnis Längs-/Querdurchmesser < 2,0

- Verlust von Hilus und Hilusdurchblutung

- inhomogenes Echomuster, manchmal zystisch

- Hypervaskularisation mit „chaotischen Gefäßen“

- unscharfe Begrenzung

- Verkalkungen

- multiple Lymphknoten

- im Abflussgebiet des Primärtumors gelegen

- Erfahrene Untersucher können ggf. mithilfe des Power-Doppler reaktive von neoplastischen Lymphknotenschwellungen unterscheiden.

- Benigne Lymphknotenvergrößerungen sind häufig.

Illustrationen

Morbus Basedow (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Hashimoto-Thyreoiditis (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

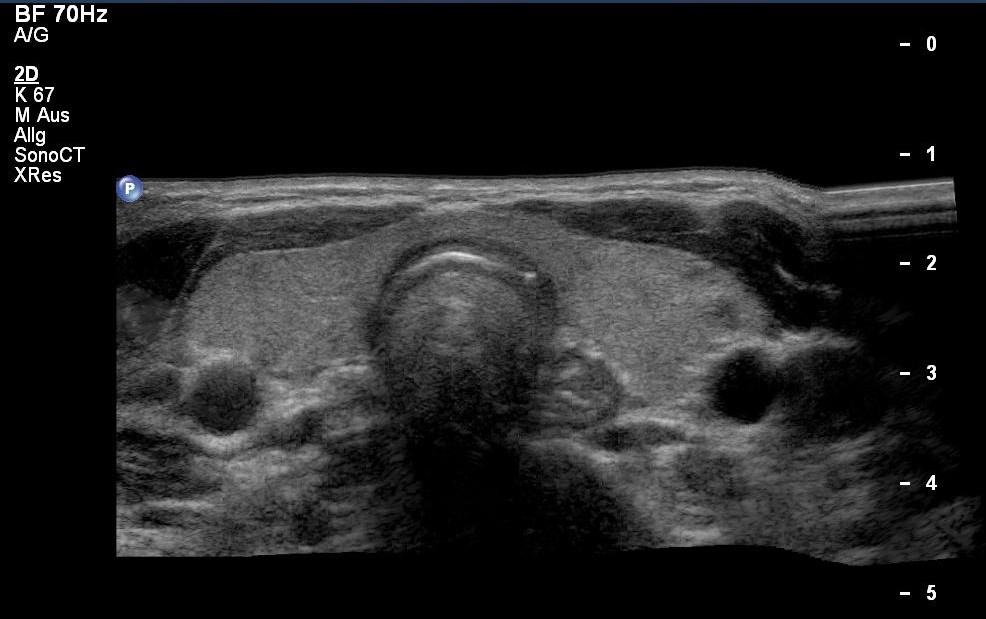

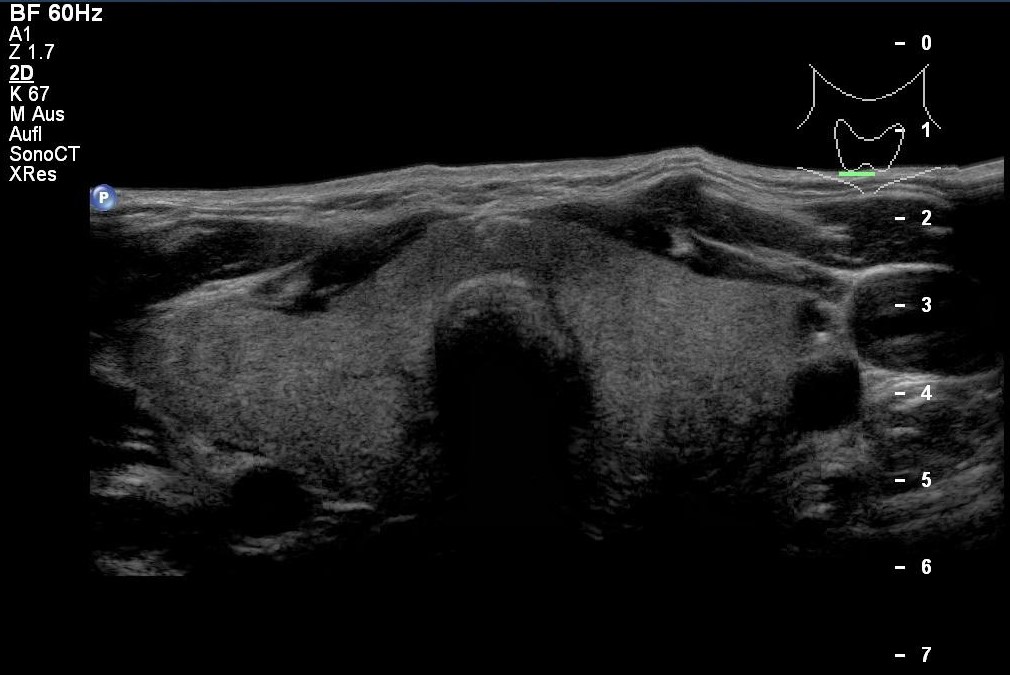

Normalbefund der Schilddrüse mit oberem Ösophagus in der Sonografie (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

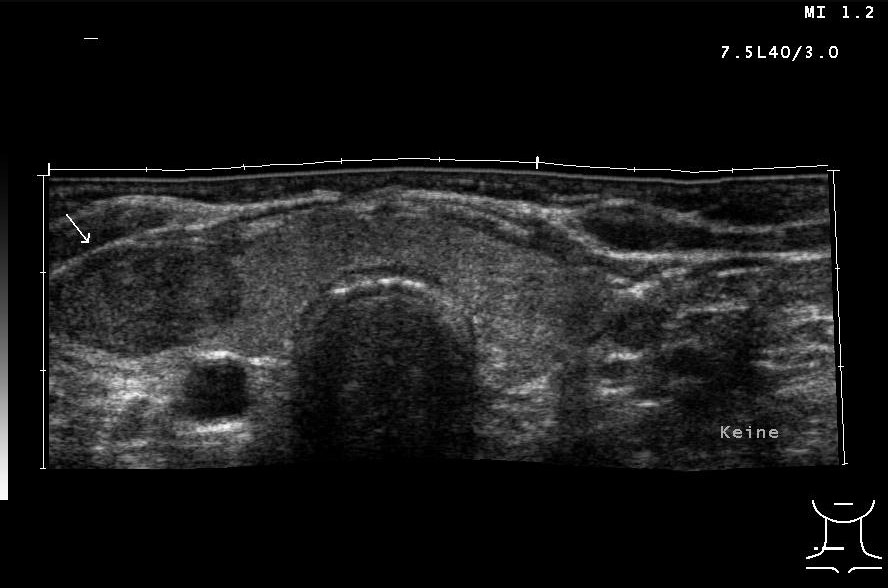

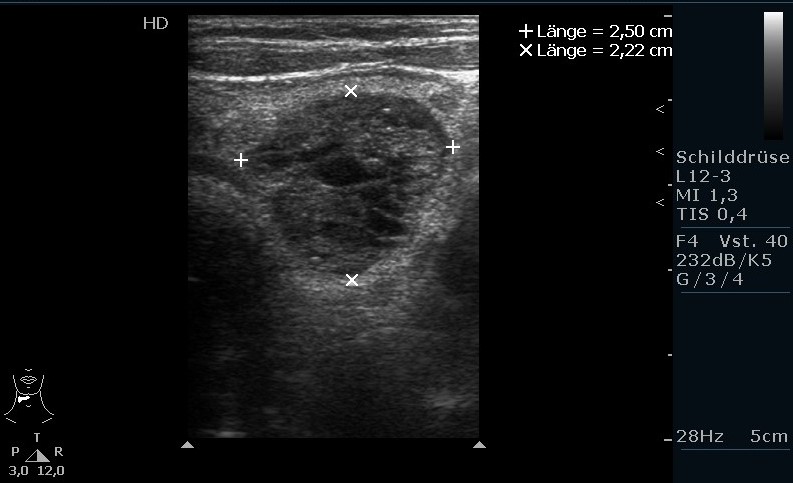

Solider Schilddrüsenknoten rechts in der Sonografie (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

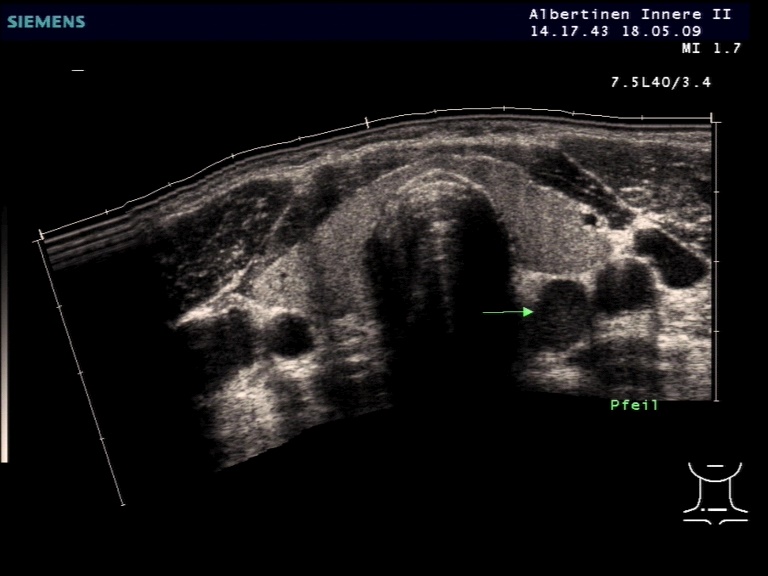

Struma multinodosa in der Sonografie, großer Knoten im linken SD-Lappen (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Struma diffusa in der Sonografie (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Schilddrüsenkarzinom in der Sonografie: echoarmer Knoten, kein Halo, Mikrokalzifikationen, inhomogen (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Nebenschilddrüse kaudal des Schilddrüsenlappens (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Reaktiver Lymphknoten (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Maligne Lymphknoten (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Quellen

Literatur

- Jarløv AE, Nygaard B, Hegedüs L, Hartling SG, Hansen JM. Observer variation in the clinical and laboratory evaluation of patients with thyroid dysfunction and goiter. Thyroid 1998; 8: 393-8. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Hegedüs L. Thyroid ultrasound. Endocrinol Metab Clin North Am 2001; 30: 339-60. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Führer D, Bockisch A, Schmid KW: Euthyroid goiter with and without nodules—diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2012; 109(29–30): 506–16. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0506. www.aerzteblatt.de

- Papini E et al. Risk of Malignancy in Nonpalpable Thyroid Nodules: Predictive Value of Ultrasound and Color-Doppler Features. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 87, Issue 5, 1 May 2002, Pages 1941–1946, https://doi.org/10.1210/jcem.87.5.8504. academic.oup.com

- Knox MA. Thyroid nodules. Am Fam Physician 2013; 88: 193-6. search.aafp.org

Autorin

- Marlies Karsch-Völk, Dr. med., Fachärztin für Allgemeinmedizin, München