Zusammenfassung

- Definition:Fraktur der knöchernen Augenhöhle.

- Häufigkeit:Bei schweren Gesichtsverletzungen häufigste Fraktur, insgesamt aber selten.

- Symptome:Schmerzen, Schwellung, abhängig von affektierten Strukturen ggf. auch Doppelbilder und Hypästhesien.

- Befunde:Schwellung, Hämatom, evtl. veränderte Bulbusposition (Enophthalmus/Exophthalmus) und eingeschränkte Augenmotilität.

- Diagnostik:CT diagnostisches Mittel der Wahl.

- Therapie:Bei asymptomatischen Patient*innen mit nicht-dislozierten Frakturen konservativ, ansonsten immer operative Rekonstruktion.

Allgemeine Informationen

Definition

- Fraktur der knöchernen Augenhöhle (Orbita)

- Isolierte Orbitabodenfrakturen

- Blow-out-Fraktur

- häufigste Form

- Orbitabodenfraktur mit Verlagerung des Orbitabodens nach kaudal

- Absinken und Einklemmen des Bulbus möglich

- Blow-in-Fraktur

- selten

- Orbitabodenfraktur mit Verlagerung des Orbitabodens in Orbita

- Blow-out-Fraktur

- Tripod-Fraktur

- kombinierte Fraktur von Sinus maxillaris, Orbitaboden oder -wand und Jochbogen

- Oft begleitende Frakturen von Mittelgesichtsknochen

Häufigkeit

- Frakturen der Orbita kommen in der Hausarztpraxis selten vor.

- Bei 10 – 25 % aller schweren Gesichtsverletzungen ist die Orbita beteiligt.

Anatomie

- Die Orbita ist die knöcherne Höhle des Augapfels und wird von sieben Knochen gebildet:

- Maxilla, Os ethmoidale, Os palatinum, Os sphenoidale, Os lacrimale, Os frontale und Os zygomaticum.

- Die 4 Begrenzungen werden bezeichnet als:

- Orbitadach (kraniale Begrenzung)

- Orbitaboden (kaudale Begrenzung)

- mediale Orbitawand

- laterale Orbitawand

Ätiologie und Pathogenese

- Ursachen: Sportunfälle, Stürze oder Rohheitsdelikte

- Da die Orbita zum „Leichtbausystem“ des Viszerokraniums mit stabilen Stützpfeilern und dünnen Seitenwänden gehört, kommt es auch bei den meisten Mittelgesichtsfrakturen zur Fraktur der Orbitawände.

Blow-out-Fraktur

- Direktes Trauma auf den Bulbus führt zu kurzzeitig massiver Druckerhöhung in der Orbita mit Bruch der fragilsten Stelle, dem Orbitaboden.

- klassisch: Faustschlag oder (Tennis-/Hockey-)Ball auf das Auge

Blow-in-Fraktur

- Direkte Krafteinwirkung auf die Kieferhöhlenvorderwand

ICD-10

- S02.1 Schädelbasisfraktur inkl. Orbitadach

- S02.3 Fraktur des Orbitabodens

- S02.8 Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Klinische Hinweise auf eine Orbitafraktur sind:

- Lageveränderungen des Bulbus

- Einschränkungen der Augenmotilität

- palpable ossäre Stufen und

- eine Hyposensibilität im Versorgungsgebiet des N. infraorbitalis.

- Bei klinischem Verdacht Sicherung der Diagnose per CT

Anamnese

- Traumaanamnese

- Welcher Art war das Trauma: Schlag, harter Ball, Unfall?

- Aus welcher Richtung?

- Mit welcher Kraft?

- Aufprall wo im Gesicht?

- Symptomatik

- Schmerzen und Schwellung im Orbitabereich

- Doppelbilder bei einer Einschränkung der Augenmotilität durch die Einklemmung von den Augenmuskeln

- Sensibilitätsstörungen kaudal von Orbita bei Affektion des N. infraorbitalis

Klinische Untersuchung

- Inspektion

- Bulbusposition: Enophthalmus (Blow-out-Fraktur) oder Exophthalmus (Blow-in-Fraktur)

- Symmetrie der Gesichtshälften

- Palpation

- knöcherne Stufen

- pathologische Beweglichkeit

- Krepitation

- Funktionsprüfung

- Motilitätsüberprüfung der Augenmuskeln (6 diagnostische Blickrichtungen)

- neurologische Funktionsüberprüfungen (in jedem Fall N. infraorbitalis, sensibles Innervationsgebiet kaudal von Orbita)

- aktive und/oder passive Mundöffnung (Malokklusion?)

- Pupillenreaktion: direkte und/oder indirekte konsensuelle Pupillenreaktion bei Affektion des N. opticus gestört

Diagnostik bei Spezialist*innen

Klinische Untersuchung

- HNO-ärztliche Untersuchung inklusive Nasenendoskopie

- Augenärztliche Untersuchung zum Ausschluss okulärer Begleitverletzungen

Bildgebung

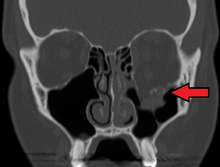

- CT der Nasennebenhöhlen ist das diagnostische Mittel der Wahl.

- Bei Vorliegen von Kontraindikationen für Strahlenbelastung (Kinder, Schwangere) kann die Sonografie Informationen über Fraktur liefern.

Indikationen zur Klinikeinweisung

- Bei Verdacht auf Orbitafraktur stationäre Einweisung

Therapie

Therapieziele

- Therapieziele gemäß der Leitlinie Laterale Mittelgesichtsfrakturen

- Erhalt der Augenfunktion in Bezug auf Sehschärfe und Motilität

- Symmetrische Rekonstruktion der anatomischen Form des Gesichtes

- Erhalt des angrenzenden sensiblen Nervs (N. infraorbitalis)

Allgemeines zur Therapie

- Die Therapie der Orbitafrakturen ists abhängig von Begleitfrakturen, Dislokation der Frakturelemente, Symptomatik und Begleiterkrankungen der Patient*innen.

- insbesondere bei älteren Patient*innen mit erhöhtem Narkoserisiko individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung

- Konservative Therapie in der Regel bei nicht-dislozierten Frakturen und Symptomfreiheit

- Operatives Vorgehen bei allen dislozierten Frakturen sowie bei Patient*innen mit Beschwerden

Konservative Therapie

- Indikationen

- kleinflächige Orbitadefekte ohne Symptomatik und Dislokation

- Strenge Einhaltung von Verhaltensregeln wie konsequentes Schneuzverbot, weiche

Kost und Sportverbot für mindestens 6 Wochen - Regelmäßige fachärztliche Kontrolle, um das Auftreten von Komplikationen (Pseudarthrosen, verspätet auftretende Doppelbilder) frühzeitig zu erkennen und Patient*in ggf. doch noch zu operieren.

Operative Therapie

- Anatomische Rekonstruktion der Orbita

- bei isolierten Orbitabodenfrakturen oft einfache Folie oder Membran ausreichend

- Bei mehrwandigen Defekten werden häufiger formstabile Titanmeshs

eingesetzt.

- Indikationen

- Vorliegen eines Bulbustief- oder -hochstands

- Enophthalmus oder Exophthalmus

- Gewebeprolaps

- großflächige Defekte

- Doppelbilder

- persistierende Hypästhesie

- Notfallmäßige Operation

- bei Hinweisen auf Einklemmung der Augenmuskeln oder Optikusaffektion

- persistierender orbitokardialer Reflex (Abfall Blutdruck und Herzfrequenz durch Druckerhöhung in Orbita), oft mit Übelkeit und Erbrechen

- Dringliche Operation

- bei Einklemmung von Weichteilen

- Ansonsten sollte die Primärrekonstruktion nach einem Schwellungsrückgang innerhalb von spätestens 5–15 Tagen nach Trauma erfolgen.,

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Bei Inkarzeration von Augenmuskeln kann innerhalb von 24 Stunden eine irreversible Fibrosierung des Muskels auftreten.

- Bei Retrobulbärhämatom kann ein orbitales Kompartmentsyndrom entstehen, das innerhalb kürzester Zeit zum Visusverlust durch Kompression des N. opticus führen kann.

- Deswegen sollten Visuskontrollen direkt nach dem Trauma und nach operativer Versorgung zunächst über mehrere Stunden alle 30 min, dann stündlich risikoadaptiert (Hypertonie, Einnahme von Blutverdünnern) durch geschultes Pflegepersonal erfolgen.

Komplikationen

- Retrobulbäres Hämatom, das zu Visusverlust führen kann.

- Persistierende Hyposensibilität im Versorgungsgebiet des N. infraorbitalis

- Persistierende Augenmotilitätsstörung/Doppelbildsehen

- Pseudarthrose

- Gesichtsasymmetrie

Prognose

- Die Prognose ist abhängig vom Grad der Dislokation, den Begleitverletzungen und dem Patientenalter.

- Bei inadäquater Therapie kann durch die Einklemmung und damit Schädigung feiner Strukturen (N. infraorbitalis, N. opticus, Augenmuskeln) ein hoher Verlust an Lebensqualität auftreten.

- Daher sollten Orbitafrakturen zeitnah von Mittelgesichtschirurg*innen gesehen, bewertet und ggf. operativ versorgt werden.

- Postoperative Sensibilitätsstörungen vom N. infraorbitalis bilden sich in der Regel innerhalb weniger Monate zurück.

Illustrationen

CT der Nasennebenhöhlen mit Orbitabodenfraktur links (Quelle: Wikipedia)

Quellen

Literatur

Autor*innen

- Lino Witte, Dr. med., Arzt in Weiterbildung, Allgemeinmedizin, Frankfurt