Zusammenfassung

- Definition:Flüssigkeitsgefüllter Hohlraum des Ovars. Eine Ovarialzyste kann aus einer oder mehreren Kammern bestehen und einen serösen oder mukösen Inhalt aufweisen.

- Häufigkeit:Relativ häufig, ca. 10 % prämenopausal und ca. 7 % postmenopausal.

- Symptome:Meist asymptomatisch, können aber auch Drucksymptome oder Zyklusunregelmäßigkeiten verursachen oder bei akuten Komplikationen in Form von Ruptur, Blutung oder Torsion zu akuten Bauchschmerzen führen.

- Befunde:Häufig zufällige Entdeckung bei gynäkologischer Untersuchung als palpierbare Raumforderung oder per Ultraschall, bei Komplikationen druckschmerzhaftes Abdomen.

- Diagnostik:Diagnose durch Ultraschall.

- Therapie:Meist zunächst abwartende Therapie. Patientinnen mit Zysten unklarer Dignität, insbesondere postmenopausale Frauen mit größeren und komplexen Zysten, werden jedoch zum Ausschluss eines Malignoms operiert.

Allgemeine Informationen

Definition

- Zumeist gutartige, flüssigkeitsgefüllte Hohlräume, die von den Ovarien ausgehen.1

Häufigkeit

- Weltweit haben 7 % der Frauen irgendwann im Laufe des Lebens eine Ovarialzyste.

- Prävalenz in den USA 3–15 %.1

- Sonografisch finden sich Ovarialzysten bei mindestens 7 % aller Frauen sowohl prä- als auch postmenopausal.

Ätiologie und Pathogenese

- Ovarialzysten können unterschiedliche Ursachen haben – von normalen physiologischen Prozessen bis zu genetischen Mutationen und malignen Tumoren.

Physiologische Zysten

- Physiologische Zysten sind bis zu 3 cm groß und zyklusabhängig.

Pathologische Zysten

- Follikelzyste

- Funktionelle Zyste, die eine pathologische Veränderung darstellt.

- Entsteht aufgrund von ausbleibender Ruptur oder Fehlern in der Entwicklung persistierender Graaf-Follikel.2

- Können einzeln oder multipel auftreten.

- Sonografisch einkammrige, echoleere, glatt begrenzte Zyste von 3–8 cm, die nach der Ovulation persistiert.

- Follikelzysten und Corpus-luteum-Zysten sind die häufigsten Zysten des Ovars bei der geschlechtsreifen Frau.

- besonders häufig nach der Menarche und kurz vor der Menopause

- Sind mit Schmerzen und Zyklusstörungen assoziiert.

- Können bei großer Größe eine Stieldrehung begünstigen.

- Spontanremission in mehr als 90 % der Fälle.

- Bei Persistenz > 3–6 Monate sollte eine operative Abklärung erwogen werden.

- Rezidivgefahr hoch

- Corpus-luteum-Zysten

- Entstehen aus dem Graaf-Follikel 2–4 Tage nach der Ovulation.1

- Durchmesser von 4–8 cm

- Müssen vom Corpus luteum menstruationis (2–3 cm) und vom Corpus luteum graviditatis abgegrenzt werden.

- häufiges Vorkommen bei der Frau in der Reproduktionsphase

- Sonografisch zeigt sich eine einkammrige, glatt begrenzte, häufig eingeblutete Zyste. Durch die Einblutung sind ggf. netzartige Binnenechos darstellbar.1

- Die Progesteronproduktion in der Zyste kann zur Störung des Menstruationszyklus führen.

- Granulosa-Theka-Luteinzysten

- Entstehen als Folge einer hohen Choriogonadotropin-Konzentration.

- Ursächlich sind die Stimulierung mit Gonadotropinen oder Clomifen (Antiöstrogen) bei Infertilität, daneben die Schwangerschaft sowie Trophoblasttumoren.3 Die Stimulationsbehandlung ist die häufigste Ursache.1

- Luteinzysten können bis zu 20 cm groß werden.

- Das Absetzen der Hormonzufuhr eliminiert die Granulosa-Theka-Luteinzysten.

Syndrom polyzystischer Ovarien (PCO-Syndrom)4

- Das PCO-Syndrom (engl. Polycystic Ovary Syndrome, PCOS) ist ein Symptomkomplex aus polyzystischen Ovarien, chronischen Zyklusstörungen in Form von Oligo- oder Amenorrhö (aufgrund von Oligo- oder Anovulation), Virilisierung (bedingt durch zu hohen Androgenspiegel).

- Per definitionem müssen nicht alle Kriterien gleichzeitig vorliegen.

- Typisches sonografisches Bild polyzystischer Ovarien

- > 7 subkapsuläre Ovarialzysten mit einem maximalen Querschnitt von 10 mm und relative Zunahme des Ovarialstromas

- Häufige Folge: Infertilität

- Therapie siehe Artikel PCO-Syndrom.

Gutartige Ovarialtumoren

- Endometriosezysten

- Zysten mit endometriumartigen Zellverbänden in der Zystenwand

- sog. „Schokoladenzysten“

- neben der Endometriosezyste des Ovars ggf. weitere typische Symptome einer Endometriose

- Eher keine eigenständige Rückbildung, keine Zystenruptur und keine Stieldrehung aufgrund der Dicke des Zystenbalgs und der Adhäsionen zu erwarten.

- ggf. Observatio zunächst entsprechend der Beobachtung bei Follikelzysten

- operative Entfernung bei Klinik und/oder Progredienz

- Zystadenome

- vom Oberflächenepithel ausgehende Tumoren des Ovars

- gutartig

- Treten am häufigsten vom 40. bis zum 60. Lebensjahr auf.

- sonografisch ein- oder mehrkammrige, echoarme zystische Tumoren

- Zumeist glatte Zystenwände, papilläre Muster können aber vorkommen. Binnenechos weisen auf muzinöses Zystadenom hin.

- Formen: serös, muzinös, endometroid, hellzellig

- seröse Zystadenome

- ca. 25 % der gutartigen Ovarialtumoren

- in 20 % aller Fälle bilateral

- Können groß werden.

- muzinöse Zystadenome

- 25–40 % der gutartigen Ovarialtumoren

- Treten am häufigsten im Alter von 20–40 Jahren auf.

- in 2–5 % aller Fälle bilateral

- Können sehr groß werden.

- Können benigne (80 %), borderline (16–17 %) oder selten maligne sein.5

- Brenner-Tumor (Transitionalzelltumor)

- Teratome

- Enthalten Anteile aller 3 Keimblätter.

- Reife, unreife und embryonale (zumeist maligne) Formen werden unterschieden.

- reifes zystisches Teratom (Dermoidzyste)7

- ca. 10–20 % der gutartigen Ovarialtumoren

- in 10–12 % der Fälle bilateral

- kann jede Altersklasse betreffen, hauptsächlich aber im reproduktiven Alter vorkommend

- in den Tumoren kommen unterschiedliche Gewebetypen vor: Plattenepithel, Talgdrüsen, Zähne, Haare

- sehr kleine (< 1 cm) bis mäßig große (> 10 cm) Varianten kommen vor

- häufig Zufallsbefund i. R. der gynäkologischen Vorsorge

- typisches sonografisches Bild: inhomogene Zyste mit echoarmen und echoreichen Strukturen

- Thekome

- Gehen vom Ovarialstroma aus.

- Sind benigne.

- Produzieren Östrogen und führen zu postmenopausalen Blutungen.

- Fibrome

- Gehen von den Fibroblasten des Ovarialstomas aus.1

- Sind nicht hormonproduzierend.

- Komplikation: Meigs-Syndrom mit Aszites, Pleuraerguss und Ovarialfibrom

- Sertoli-Leydig-Zell-Tumoren (Androblastome)8

- Sind selten.

- Sind häufig benigne, können auch maligne sein.

- endokrine Manifestationen möglich:

- Virilisierung (Androgenproduktion)

- Cushing-Syndrom (Steroidproduktion)

- selten Östrogenproduktion.

ICPC-2

- X80 Gutartiger Tumor in den weiblichen Geschlechtsorganen IKA

ICD-10

- N83 Nicht-entzündliche Beschwerden in den Eierstöcken, Eileitern und dem Ligamentum latum uteri

- N83.0 Follikelzyste im Eierstock

- N83.2 Andere und nicht spezifizierte Ovarialzysten

- N83.9 Unspezifizierte, nicht-inflammatorische Beschwerden in den Eierstöcken, Eileitern und dem Ligamentum latum uteri

- D27 Gutartiger Tumor im Ovarium

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Nachweis eines zystischen Tumors in einem oder beiden Ovarien

Differenzialdiagnosen

- Ovarialkarzinom

- Maligne Keimstrangtumoren

- Extrauteringravidität

- Tuboovarialabszess

- Paraovarialzysten: Entstehen aus Resten des Mesonephros, des Wolff-Gangs. Im Ligamentum latum uteri lokalisiert.

- Hydrosalpinx

- Myome

Anamnese

- Ovarialzysten werden häufig als Zufallsbefund bei asymptomatischen Frauen entdeckt.1

- Mögliche Symptome

- Zyklusunregelmäßigkeiten

- Drucksymptome bei größeren Zysten: Bauchschmerzen, Druckgefühl, Stuhlunregelmäßigkeiten, Miktionsauffälligkeiten (Drangsymptomatik)

- Bauchumfangsvermehrung

- Virilisierung bei Androgenproduktion

- akute Bauchschmerzen bei Stieldrehung, Blutung, Ruptur

Klinische Untersuchung

- Große Zysten können abdominal palpiert werden.

- Gynäkologische Untersuchung durch Gynäkolog*in

Weitere Untersuchungen in der Hausarztpraxis

- Bei unspezifischen Unterbauchbeschwerden der Frau

- Labor mit kleinem Blutbild, CRP, GOT, GPT, GGT, Lipase, Kreatinin, Natrium, Kalium

- abdominelle Sonografie

- ggf. Urikult

Diagnostik bei Spezialist*innen

- Gynäkologische Untersuchung und (transvaginaler) Ultraschall

- Größe des Tumors (mit der Größe steigt die Malignitätswahrscheinlichkeit)

- Kammern? Binnenstrukturen?

- Solide Anteile?

- Septen? Septen > 3 mm kann Hinweis auf Malignität sein.

- Dichte der Zystenflüssigkeit?

- Aszites?

- Vergrößerung der Ovarien, freie Flüssigkeit, duplexsonografisch ovarielle Durchblutungsstörungen bei V. a. Torsion1

- Ggf. MRT, v. a. bei Zysten mit soliden Anteilen, zur weiteren Abklärung der Dignitiät9

- Ggf. Bestimmung von Ca-125

- Cave: Nur 50 % der Frauen in frühen Tumorstadien weisen einen erhöhten Ca-125-Wert auf!1

Indikationen zur Einweisung/Überweisung

- Zu Gynäkolog*in bei V. a. eine Ovarialzyste zur Mitbeurteilung und Verlaufsbeobachtung oder Therapie

- Bei akuten Unterbauchschmerzen mit V. a. rupturierte oder stielgedrehte Ovarialzyste sofortige stationäre Einweisung

Therapie

Therapieziele

- Ziel ist, das Risiko einer malignen Entartung und die Notwendigkeit der operativen Entfernung zu bestimmen.1

Allgemeines zur Therapie

- Chirurgischer Eingriff oder Beobachtung?

- „Watchful Waiting“ wird zumeist empfohlen.

- 89 % der funktionellen Adnexbefunde sind in der Prämenopause spontan regredient, sodass ein observierendes Verhalten gerechtfertigt ist.

- Befunde > 5 cm Größe persistieren zumeist.

- Auch in der Postmenopause kann bei unilokulärem zystischem Befund und fehlenden Malignitätskriterien 2 Monate zugewartet und kontrolliert werden, da in dieser Zeit 36–40 % der Befunde größenregredient sind.

Operative Therapie

- Akutes Krankheitsbild1

- Kann durch Infektion, Blutung, Torsion, Zystenruptur oder Nekrose verursacht werden.

- operative Exploration erforderlich, zunächst laparoskopisch

- Prämenopausale, einfache Zyste

- 1. Wahl: Beobachtung mit regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen10

- Prämenopausal, mit komplexer oder solider Ovarialzyste

- Postmenopausale, einfache Zyste1

- bei Zysten < 10 cm und mit normalem CA-125 Beobachtung mit regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen je nach Größe alle 2–6 Monate zur Beurteilung einer Größenprogredienz

- bei Größenprogredienz operative Entfernung

- Auch bei großen Zysten ist die Laparoskopie möglich.

- Postmenopausal, komplexe oder solide Ovarialzyste

- Die Zyste sollte laparoskopisch entfernt werden.

- bei malignomsuspektem Befund Zugang offen chirurgisch1

- Schwangere mit einfacher oder komplexer Zyste

- Bei fehlenden Malignitätshinweisen und Durchmesser < 8 cm regelmäßige sonografische Beobachtung1

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Nach Resektion Rezidive möglich

Komplikationen

- Torsion, Ruptur oder Blutung mit akutem Abdomen

Prognose

- Die Prognose ist bei sicher gutartigen Befunden gut.

- Ovarialzysten bilden sich häufig zurück.1

- V. a. einfache Zysten prämenopausal sind häufig spontan regredient, komplexe Zysten seltener.

- In der Schwangerschaft bilden sich fast 100 % der einfachen und 70 % der komplexen Zysten zurück.

- Komplexe Zysten bei postmenopausalen Frauen hingegen haben ein relevantes Malignitätsrisiko und sollten deshalb entfernt werden.

Verlaufskontrolle

- Je nach Größe und Echomuster in der Sonografie1,10

- Kleine, einfache Zysten unter 4–5 cm sollten dokumentiert, aber nicht verlaufsbeobachtet werden.

- Größere und komplexe Zysten sollten zur Überprüfung der Dignität und Größenkontrolle alle 2–6 Monate sonografisch kontrolliert werden.1

Patienteninformationen

Worüber sollten Sie die Patientinnen informieren?

- Ovarialzysten kommen häufig vor. In der Mehrzahl der Fälle bilden sie sich spontan zurück. Bei Größenprogredienz, akuter Symptomatik oder weiteren Beschwerden sollten sie operativ entfernt werden.

- Mögliche Symptome

- erhöhter Bauchumfang bei sehr großen Zysten

- Stuhl- oder Miktionsstörungen bei Druck auf Rektum oder Harnblase

- Virilisierung bei hormonproduzieren Zysten

- akute Bauchschmerzen bei Stieldrehung des Ovars, Ruptur oder Blutung

- Falls ein operativer Eingriff erforderlich ist, wird, soweit dies sinnvoll möglich ist, immer versucht, die Eierstöcke zu erhalten.

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

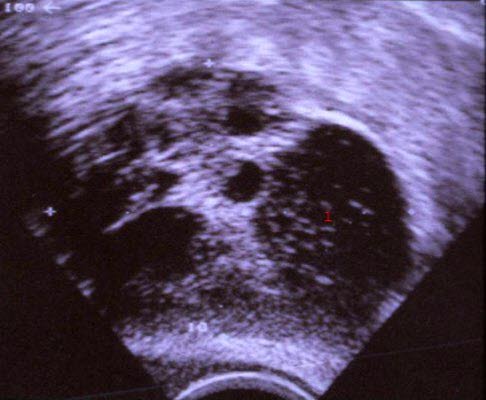

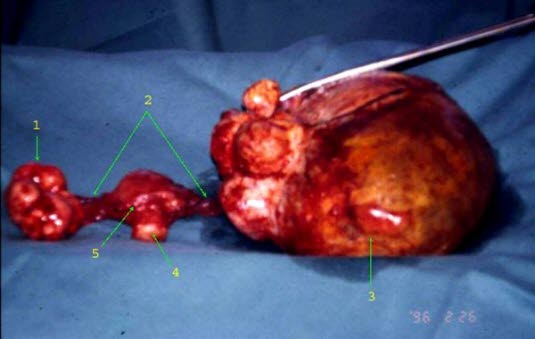

Dermoid/Teratom

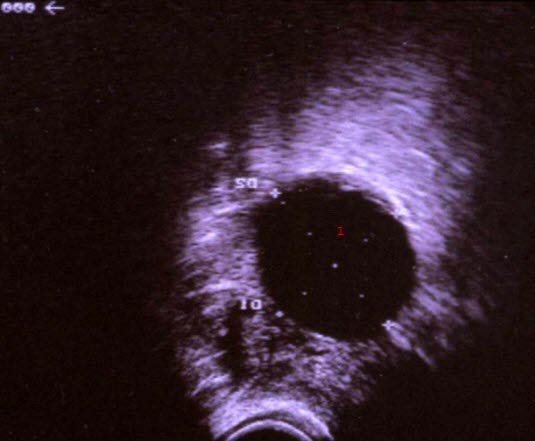

Dermoidzyste, Ultraschall

Bilaterale Dermoide, Operationspräparat

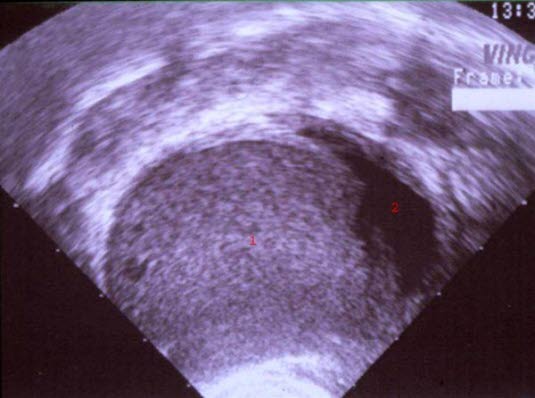

Endometriom

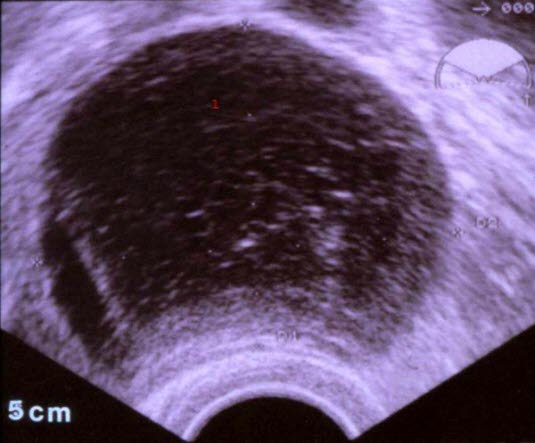

Endometriom, Ultraschall

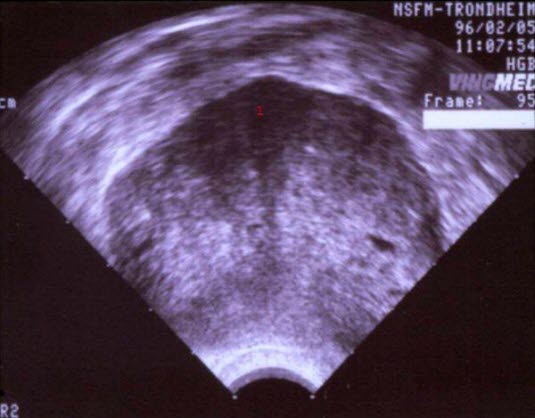

Solider Ovarialtumor

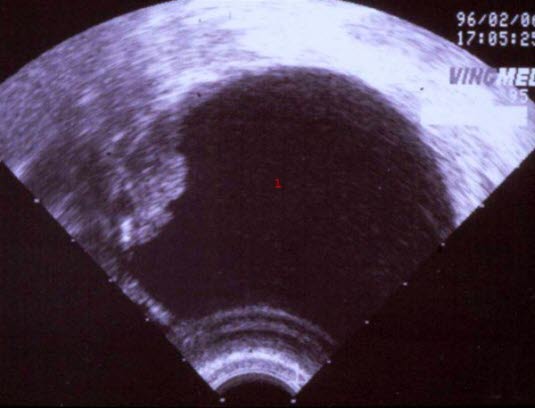

Sertoli-Leydig-Zell-Tumor, Ultraschall

Bilaterale Fibrome, Operationspräparat

Ovarialzysten

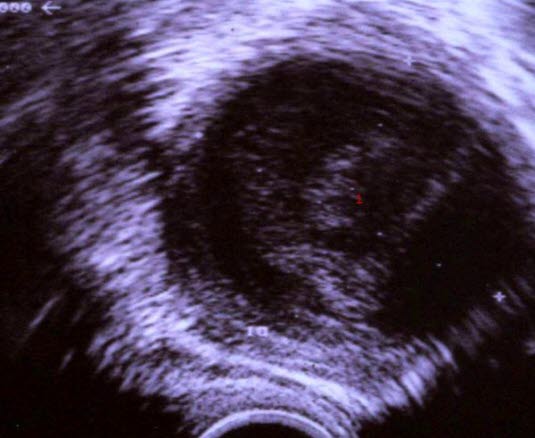

Einfache Zyste, einkammerige, echoarme Zyste, Ultraschall

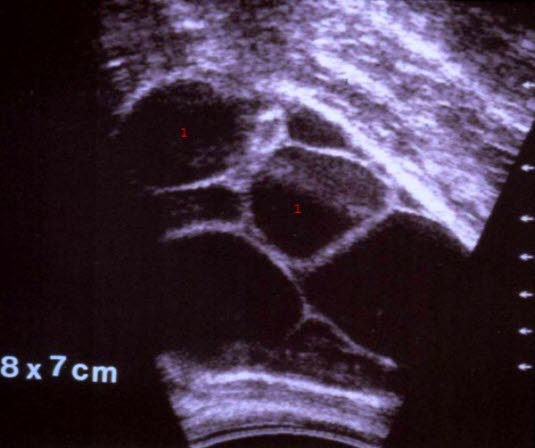

Multilokuläre Zysten: Granulosa-Theka-Luteinzyste, Ultraschall

Komplexe Zyste: Hämorrhagische Zyste, Ultraschall

Komplexe Zyste: Zystadenofibrom, Ultraschall

Komplexe Zyste: Degeneratives Myom, Ultraschall

Komplexe Zyste: Tuboovarialabszess, Ultraschall

Komplexe Zyste: Muzinöses Zystadenom, Ultraschall

Gedrehtes, muzinöses Zystadenom, Operationspräparat

Zystischer, solider Tumor: endometrioides Adenokarzinom

Quellen

Literatur

- Singh S. Ovarian cysts. BestPractice, last updated Sept 24, 2021. bestpractice.bmj.com

- Hall GH, Turnbull LW, Richmond I, et al. Localisation of somatostatin and somatostatin receptors in benign and malignant ovarian tumours. Br J Cancer 2002;87:86-90. PubMed

- Shwayder JM. Pelvic pain, adnexal masses, and ultrasound. Semin Reprod Med 2008;26:252-265. PubMed

- Goodarzi MO. Polycystic ovary syndrome. BMJ Best Practice. Last reviewed: last updated: 14 Sep 2021. bestpractice.bmj.com

- Marko J, Marko KI, Pachigolla SL, Crothers BA, Mattu R, Wolfman DJ. Mucinous Neoplasms of the Ovary: Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics. 2019 Jul-Aug;39(4):982-997. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Zheng R, Heller DS. Borderline Brenner Tumor: A Review of the Literature. Arch Pathol Lab Med. 2019 Oct;143(10):1278-1280. meridian.allenpress.com

- Pradhan P, Thapa M. Dermoid Cyst and its bizarre presentation. JNMA J Nepal Med Assoc. 2014 Apr-Jun;52(194):837-44. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Chen L, Tunnell CD, De Petris G. Sertoli-Leydig cell tumor with heterologous element: a case report and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol. 2014 Feb 15;7(3):1176-81. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Sadowski EA, Maturen KE, Rockall A, Reinhold C, Addley H, Jha P, Bharwani N, Thomassin-Naggara I. Ovary: MRI characterisation and O-RADS MRI. Br J Radiol. 2021 Sep 1;94(1125):20210157. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Levine D, Patel MD, Suh-Burgmann EJ, et al. Simple Adnexal Cysts: SRU Consensus Conference Update on Follow-up and Reporting. Radiology. 2019 Nov;293(2):359-371. pubs.rsna.org

Autor*innen

- Franziska Jorda, Dr. med., Fachärztin für Viszeralchirurgie, Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Kaufbeuren