Allgemeine Informationen

Definition

- Raumforderungen im Becken können gynäkologische oder nicht-gynäkologische Ursachen haben, in der Mehrzahl benigne, aber auch maligne sind Ursachen möglich.1

- Raumfordernde Prozesse im Becken werden mithilfe von Ultraschall als zystisch, solide oder komplex eingestuft.

Häufigkeit

- Bei postmenopausalen Frauen werden 30 % aller raumfordernden Prozesse im Becken durch eine Krebserkrankung verursacht.2

- Bei schwangeren Frauen ist die häufigste Ursache eine Corpus-luteum-Zyste. Bei nicht schwangeren Frauen sind die häufigsten Ursachen funktionelle Zysten und Myome.3

- Unter 18 Jahren sind 25 % der Raumforderungen im Bereich der Adnexe maligne.1

- Ovarialkarzinom

- Ist die häufigste Ursache für einen tödlichen Verlauf einer gynäkologischen Krebserkrankung.

- Die Inzidenz steigt mit dem Alter.

- Das Risiko, an einem Ovarialkarzinom zu sterben, liegt über das gesamte Leben hin gesehen bei 1,4 %.3

Diagnostische Überlegungen

- Das Risiko einer malignen Erkrankung steigt mit dem Alter.

- Bei erhöhtem Bauchumfang, möglichem Aszites und Druckschmerzen im Unterleib besteht bis zum Beweis des Gegenteils der Verdacht auf ein Ovarialkarzinom.

- Uterusmyome sind häufig, ggf. knotige Veränderungen tastbar, Diagnose durch Ultraschall.

Konsultationsgrund

- Vorstellungsgründe können abnorme uterine Blutungen, abdominelle Schmerzen, Verdauungsstörungen mit Blähungen, Obstipation oder Stuhlunregelmäßigkeiten oder urologische Symptome sein.

Abwendbar gefährliche Verläufe

ICD10

- D39 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane

- D39.0 Uterus

- D39.1 Ovar

Differenzialdiagnosen

Vergrößerter Uterus

Schwangerschaft

- Häufigste Ursache für einen vergrößerten Uterus

- Positiver Beta-hCG-Test

Uterusmyome

- Häufigster gutartiger Tumor der Frau

- Klinisch relevante Myome finden sich bei etwa 25–30 % aller Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren.

- In 50 % keine Symptome, Zufallsbefunde

- Die häufigsten Symptome sind abnorme uterine Blutungen (Zwischenblutungen, starke Blutungen), Dyspareunie, Pollakisurie, Obstipation, unerfüllter Kinderwunsch.

- Bei der bimanuellen Palpation werden ggf. ein oder mehrere eindeutig abgegrenzte Tumoren oder ein vergrößerter, knotenartiger Uterus ertastet.

- Die Diagnose wird durch Ultraschalluntersuchung bestätigt.

Endometriumkarzinom

- Bei 90 % der betroffenen Frauen tritt die Erkrankung nach der Menopause auf.4

- früheres Auftreten fast ausschließlich bei Frauen mit polyzstischem Ovarialsyndrom

- Leitsymptom postmenopausale Blutung

- bei prämenopausalen Frauen unregelmäßige Blutungen

- Schmerzen treten erst in einem späten Stadium auf.

- Evtl. verdicktes Endometrium im transvaginalen Ultraschall

- Die Diagnose wird mittels Hysteroskopie, fraktionierter Abrasio und histologischer Aufarbeitung des Abradats gestellt.

Zervixkarzinom

- Mittleres Erkrankungsalter 55 Jahre, Anstieg der Inzidenz ab 30 Jahren

- Wichtigste Ursache ist die Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV).

- Entstehung über dysplatische Vorläuferläsionen

- Symptome

- anfangs häufig asymptomatisch

- anomale vaginale Blutungen (Zwischenblutungen, postkoitale Blutungen, postmenopausale Blutungen)

- auffälliger Ausfluss: wässrig, purulent, blutig oder übelriechend

- Im frühen Stadium meist keine sicht- oder tastbaren Befunde

- Die Diagnose lässt sich in der Regel durch eine Zervixzytologie, Portiobiopsie oder zervikale Abrasio bestätigen.

Blasenmole

- Es handelt sich um einen benignen Trophoblasttumor, bei dem es in der Plazenta zu einer blasenartigen Umwandlung der Plazentazotten kommt.

- Entsteht in der befruchteten Eizelle.

- komplett: ohne fetales Gewebe

- partiell: mit fetalem Gewebe

- Die Schwangerschaft kann zunächst fortbestehen, endet aber wegen embryonaler Fehlbildungen mit einer Fehlgeburt.

- Symptome sind Blutungen und Hyperemesis aufgrund hoher Beta-hCG-Werte.

- Der Uterus ist meist größer als in einem vergleichbaren Stadium einer gesunden Schwangerschaft.

- Der Beta-hCG-Wert ist erhöht und der Ultraschallbefund ist typisch.

Invasive Blasenmole (Mola destruens)

- Maligner Trophoblastentumor, der in das Myometrium wächst und zu einer hämatogenen Streuung und Fernmetastasen führen kann.

- Die Symptome sind meist nicht gynäkologischer Art: Metastasen in Lunge und Gehirn, Vagina und Adnexe.

- Der Beta-hCG-Wert ist erhöht.

Chorionkarzinom

- Die Erkrankung ist sehr selten.

- Maligner Trophoblasttumor, der nach allen Schwangerschaftsarten auftreten und metastasieren kann.

- in 50 % der Fälle Auftreten nach Blasenmole

- Symptome

- abnorme Blutungen

- Symptome durch Metastasen

- Symptome durch erhöhtes Beta-hCG (Übelkeit, Erbrechen)

- Der Beta-hCG-Wert ist erhöht.

Pathologische Adnexe

Ovarialzysten

- Ovarialzysten treten häufig auf.

- Sie werden meist zufällig bei einer gynäkologischen Untersuchung oder im Ultraschall entdeckt.

- Mögliche Symptome5

- Zyklusunregelmäßigkeiten

- Drucksymptome bei größeren Zysten: Bauchschmerzen, Druckgefühl,

- Stuhlunregelmäßigkeiten, Miktionsauffälligkeiten (Drangsymptomatik)

- Bauchumfangsvermehrung

- Virilisierung bei Androgenproduktion

- akute Bauchschmerzen bei Stieldrehung, Blutung, Ruptur

- Diagnose durch Sonografie

Ovarialkarzinom

- Mittleres Erkrankungsalter 69 Jahre.

- Symptome

- Völlegefühl

- Blähungen

- unklare abdominelle Schmerzen oder Beschwerden

- Zunahme der Miktionsfrequenz

- erhöhter Bauchumfang

- Gewichtsverlust, reduzierter Allgemeinzustand

- Im fortgeschrittenen Stadium ggf. tastbare harte, unregelmäßige, feste Resistenz Oberbauch im Bereich des Omentum majus („Omental Cake“).

- Die Diagnose wird aufgrund von klinischen Befunden, verdächtigen Ultraschalluntersuchungen und erhöhtem CA-125 vermutet. Sie wird histologisch im Rahmen der Operation bestätigt.

- Ultraschall mit Befund eines soliden Adnextumors in Kombination mit CA-125-Wert > 35 Einheiten/ml weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Ovarialkarzinom hin.6

Extrauteringravidität

- Die Einnistung einer befruchteten Eizelle erfolgt außerhalb der Gebärmutterhöhle (ektopisch) oder außerhalb des Uterus (extrauterin).

- in 90 % d. F. Eileiterschwangerschaften

- Symptome

- Unterbauchschmerzen

- ausgebliebene Menstruation

- leichte Vaginalblutung in der ca. 6.–8. SSW

- Komplikationen

- Tubenruptur mit hämorrhagischem Schock oder Peritonitis

- Prädiktoren sind:

- frühere Eileiteroperation

- vorhergegangene ektope Schwangerschaft

- Z. n. Entzündungen im Bereich des kleinen Beckens (Pelvic Inflammatory Disease, PID)

- Schwangerschaft nach jeglichen Verfahren der assistierten Reproduktion

- Alter > 40 Jahre

- Schwangerschaft bei einliegendem Intrauterinpessar

- Die Diagnose wird durch den Nachweis einer Extrauteringravidität durch Ultraschall oder Laparoskopie bestätigt.

Metastasen in den Eierstöcken

- Selten

- Ursache ist meist eine Krebserkrankung im Gastrointestinaltrakt oder der Brust.

- Die Symptome ähneln denen eines Ovarialkarzinoms.

Ovarialtorsion7

- Durch die Drehung des Ovars kompromittierte Blutzufuhr zum Ovar

- Notfall, rasche Diagnostik und Therapie zur Erhaltung des Ovars notwendig

- Plötzliche Schmerzen im Unterbauch, normalerweise einseitig

- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall möglich

- Deutlicher Druckschmerz in Unterbauch, ggf. Abwehrspannung

- Das Blutbild zeigt in der Regel anfänglich keine Abweichungen, im Verlauf erhöhtes CRP

- Die Diagnose wird klinisch und über den transvaginalen Ultraschall gestellt.

Corpus-luteum-Zyste

- Entstehen aus dem Graaf-Follikel 2–4 Tage nach der Ovulation5

- Bluten oft spontan ein.

- Können sowohl bei schwangeren als auch nicht schwangeren Frauen auftreten.

Wanderniere

- In seltenen Fällen kann eine Wanderniere im kleinen Becken in der Sonografie dargestellt werden.

Tumor im Colon sigmoideum

- Die Erkrankung verläuft oft symptomfrei.

- Mögliche Symptome

- rektale Blutungen

- Veränderungen der Stuhlgewohnheiten

- Die Diagnose erfolgt durch Koloskopie und Histologie.

Anamnese

- Blutungsstörungen

- je nach Alter Verdacht auf Myom, Ovarialzyste, Schwangerschaft, Zervixkarzinom oder Endometriumkarzinom

- Gewichtsabnahme oder schlechter Allgemeinzustand

- Hinweis auf maligne Ursache

- Veränderter Scheidenausfluss

- Hinweis auf Infektion, Zervixkarzinom oder Endometriumkarzinom

- Schmerzen

- Ovarialkarzinom: diffuse Schmerzen

- progressiv verlaufender Schmerz mit Fieber, Übelkeit und purulentem Ausfluss: Hinweis auf Beckenentzündung (PID)

- akute Schmerzen: Ovarialtorsion, Blutung oder Ruptur von Ovarialzysten oder ektope Schwangerschaft

- Dyspareunie, Schmerzen, die bei der Menstruation zunehmen: Hinweis auf Endometriose.

- Dysmenorrhö und Menorrhagie sind eher Anzeichen eines Uterusmyoms.

Sonstiges

- Blähbauch und erhöhter Bauchumfang können auf ein Ovarialkarzinom hindeuten.

- Völle- und Druckgefühl treten auch bei Ovarialzysten und Myomen auf.

- Frühere Operationen im Unterleib?

- Verwendung einer Spirale? Erhöhtes Risiko einer ektopen Schwangerschaft

Klinische Untersuchung

- Allgemeinzustand der Patientin

- Kontrolle der Lymphknoten am Hals, oberhalb des Schlüsselbeins, in den Achselhöhlen und in der Leiste

- Lunge abhören, Anzeichen eines Pleuraergusses?3

- Bauch

- Untersuchung auf Aszites, Resistenzen, Hepatosplenomegalie, Palpationsempfindlichkeit, erhöhten Taillenumfang

Ergänzende Untersuchungen

In der Hausarztpaxis

- Angezeigte Tests können Hb, BSG und Leberfunktionstests (GGT, AP, GOT, GPT, Bilirubin, CHE, Quick, PTT) sein.

- Ggf. Schwangerschaftstest (Beta-hCG im Urin)

- CA-125

- Nur als Verlaufsparameter geeignet, CA 125-Bestimmung ist Standard.

- Erhöhte Werte (> 35 Einheiten) deuten auf Malignität hin, aber in der frühen Krankheitsphase ist die Untersuchung weder sensitiv oder spezifisch.

- erhöht bei 90 % der Frauen mit weit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom, aber nur bei 50 % der Betroffenen mit lokal begrenztem Tumor

Bei Spezialist*innen

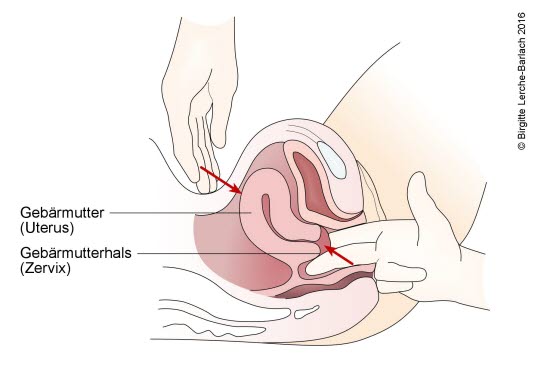

- Gynäkologische Untersuchung (bimanuelle Palpation)

- Größe des Uterus und der Adnexe

- Beweglichkeit des Uterus und der Adnexe

- Konsistenz

- Abgrenzung

- Schmerzempfindlichkeit

- mögliche Myome

- Ultraschall mit Vaginalsonde

- Standardverfahren bei der Untersuchung von Raumforderungen im kleinen Becken8

- Größe

- Eigenschaften (zystisch, solide, komplex)

- Vorhandensein von Flüssigkeit (Blut oder Aszites)

- Einfache Zysten bei prämenopausalen Frauen gelten als benigne.9

- Komplexe Resistenzen sind bei prämenopausalen Frauen selten maligne.3

- Meist hämorrhagische Zysten oder Endometriome, aber auch ein tuboovarieller Abszess, eine ektope Schwangerschaft oder Ovarialtorsion können sich als komplexe Masse zeigen.

- Bei soliden Raumforderungen handelt es sich meist um ein pedunkuläres Myom, aber auch ein Ovarialtumor, Fibrom, Thekom, Ovarialkarzinom oder eine Ovarialtorsion kommen infrage.

- Standardverfahren bei der Untersuchung von Raumforderungen im kleinen Becken8

- Ggf. MRT zur weiteren diagnostischen Eingrenzung

- Ggf. Koloskopie bei V. a. Kolonkarzinom

Maßnahmen und Empfehlungen

Indikation zur Überweisung

- Bei bisher unbekannter tastbarer Resistenz oder Ultraschallbefund einer Raumforderung im kleinen Becken Überweisung in die gynäkologische Praxis zur weiteren Diagnostik

Illustrationen

Palpation der Gebärmutter

Quellen

Literatur

- Biggs WS, Marks ST. Diagnosis and Management of Adnexal Masses. Am Fam Physician. 2016 Apr 15;93(8):676-81. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Kinkel K, Lu Y, Mehdizade A, Pelte MF, Hricak H. Indeterminate ovarian mass at US: incremental value of second imaging test for characterization—meta-analysis and Bayesian analysis. Radiology 2005; 236: 85–94. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Givens V, Mitchell G, Harraway-Smith C, Reddy A. Diagnosis and management of adnexal masses. Am Fam Physician 2009; 80: 815-20. American Family Physician

- Sorosky JI. Endometrial cancer. Obstet Gynecol 2008; 111: 436-47. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Singh S. Ovarian cysts. BestPractice, last updated Sept 24, 2021. last reviewed 30 Mar 2023. bestpractice.bmj.com

- Falcone T. Adnexal masses: when to observe, when to intervene, and when to refer. Obstet Gynecol 2010; 115: 680-1. PubMed

- Ovarian torsion. BMJ Best Practice, Last reviewed: 30 Mar 2023, Last updated: 18 Jan 2022. bestpractice.bmj.com

- American College of Obstetricians and Gynecologists. Management of adnexal masses. Obstet Gynecol 2007; 110: 201-14. PubMed

- Bohm-Velez M, Fleischer AC, Andreotti RF, et al., for the Expert Panel on Women’s Imaging. Suspected adnexal masses. Reston, Va.: American College of Radiology (ACR); 2005. Accessed August 3, 2009. www.guidelines.gov

Autor*innen

- Franziska Jorda, Dr. med., Fachärztin für Allgemeinmedizin und für Viszeralchirurgie, Kaufbeuren