Wie hören wir Geräusche?

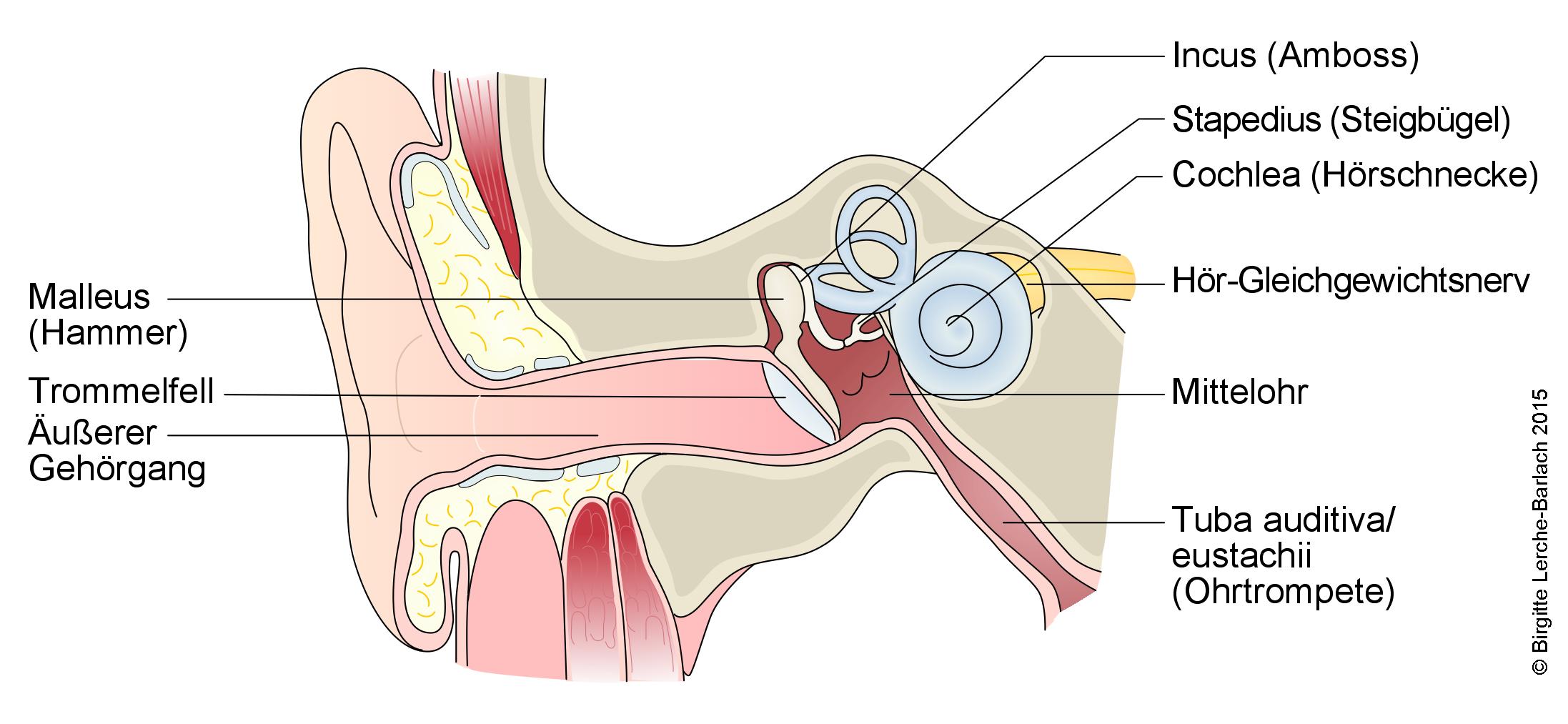

Schallwellen dringen durch den Gehörgang ein und bringen das Trommelfell zum Schwingen. Die Schwingungen des Trommelfells werden über die Gehörknöchelchenkette zum ovalen Fenster des Innenohrs (Cochlea oder Hörschnecke) geleitet. In der Cochlea lösen die Schwingungen eine Wellenbewegung in der darin befindlichen Flüssigkeit aus, die wiederum die sensorischen Zellen in der Cochlea (Haarzellen) stimulieren und einen elektrischen Impuls erzeugen. Der elektrische Impuls wird über den Hörnerv an das Gehirn gesendet, wo er verarbeitet und als Ton interpretiert wird. Wird die Schallwelle auf dem Weg vom äußeren Ohr über das Mittelohr zum Innenohr bis zum Gehirn behindert, kann es zu einer Hörminderung kommen. Bei der Lärmschwerhörigkeit ist die Cochlea geschädigt.

Was ist ein Hörverlust?

Bei einem Hörverlust kommt es zu einer Hörminderung oder einem kompletten Verlust des Gehörs auf einer oder beiden Seiten. Der Hörverlust kann temporär oder permanent sein und plötzlich oder allmählich über mehrere Jahre auftreten. Tritt der Hörverlust allmählich auf, bemerken dies viele Betroffene nicht, bis das Gehör derart beeinträchtigt ist, dass normalen Gesprächen nicht mehr gefolgt werden kann. Ein Hörsturz kann nach einem plötzlichen, lauten Geräusch oder in seltenen Fällen infolge einer Kopfverletzung oder Krankheit (Mittelohrentzündung, Menière-Krankheit usw.) auftreten.

Eine Hörminderung ist Teil des natürlichen Alterungsprozesses (Presbyakusis). Einige Formen des Hörverlusts sind erblich.

Was ist Lärmschwerhörigkeit?

Bei der Lärmschwerhörigkeit tritt die Hörminderung aufgrund einer externen Lärmquelle auf. Dabei ist das Geräusch von einer solchen Dauer oder Intensität, dass das Gehör geschädigt wird. Eine Hörminderung kann auch nur vorübergehend auftreten und sich danach wieder normalisieren. Es kann jedoch auch zu einem permanenten Hörverlust kommen. Das Gehör erholt sich in diesem Fall nicht wieder.

In der Regel sind bei einem Hörverlust zuerst die hohen, hellen Töne betroffen. Daher wird die Hörminderung nicht sofort bemerkt, da Gespräche in einer niedrigeren Tonart problemlos gehört werden. In diesen Fällen kann nur ein Hörtest Aufschluss geben. Am Arbeitsplatz ist eine Lärmbelastung über 85 dB nicht zulässig. Geräusche von über 85 dB über mehrere Stunden täglich führen bei sehr vielen Menschen nach einigen Jahren zur Lärmschwerhörigkeit. Ab 120 dB wird Lärm als schmerzhaft empfunden. Nach einem plötzlichen lauten Geräusch von 140 dB oder lauter kann der Betroffene schon nach wenigen Minuten taub werden.

Ursache

Bleibende Lärmschäden entstehen, wenn die sensorischen Zellen im Innenohr (Cochlea oder Hörschnecke) absterben, denn sie werden nicht durch neue Zellen ersetzt. Bei einer permanenten Lärmeinwirkung, z. B. am Arbeitsplatz, entsteht die Lärmschwerhörigkeit vor allem in den ersten Jahren der Lärmbelastung, wenn sie über die gesamte Dauer der Berufstätigkeit bestehen bleibt. Es gibt jedoch bei gleicher Lärmbelastung große individuelle Unterschiede bei der Entwicklung einer Lärmschwerhörigkeit.

Eine akute Lärmbelastung kann zu einer vorübergehenden Hörminderung mit Tinnitus (Hörgeräusch) und Hörverlust führen. Das Hörvermögen normalisiert sich danach oft wieder; hält die Hörminderung jedoch mehr als 48 Stunden an, gilt sie als dauerhaft. Eine Hörminderung nach Lärmbelastung ist daher ein Warnsignal. Eine Hörminderung kann auch bei einem geplatzten Trommelfell auftreten. Ist die Verletzung des Trommelfells nach einigen Tagen ausgeheilt, normalisiert sich das Hörvermögen wieder.

Sehr laute, plötzlich auftretende Geräusche wie Schüsse oder Explosionen können zu sofortigen, schweren und bleibenden Hörschäden führen. Daher sollte bei schnellen Änderungen des Schalldrucks ein Gehörschutz getragen werden.

Ältere Personen, die bereits schwerhörig sind, werden durch andauernden Lärm besonders stark in ihrem Hörvermögen beeinträchtigt.

Prädisponierende Faktoren

Insbesondere bei Menschen, die in lauten Umgebungen arbeiten, besteht das Risiko der Lärmschwerhörigkeit, wenn sie sich nicht schützen. Die Lärmschwerhörigkeit stellt eine häufige anerkannte Berufskrankheit dar. Auch Musiker und Diskobesucher gehören zur Risikogruppe. Gleiches gilt für Personen, die sich mit Schusswaffen beschäftigen.

Symptome

Lärmschwerhörigkeit wird häufig erst spät bemerkt, da der Hörverlust in erster Linie die hohen Töne betrifft. Allmählich merken die Betroffenen jedoch, dass sie schlecht hören. Dies gilt insbesondere bei Hintergrundgeräuschen oder wenn mehrere Personen durcheinander reden. Darüber hinaus kann es auch zu Tinnitus bzw. Pfeifgeräuschen kommen.

Mit einer Messung des Gehörs (Audiometrie) kann eine Hörminderung beim Arzt objektiv diagnostiziert werden. Zudem kann der Arzt mit bestimmten Tests feststellen, ob der Ursache für die Schwerhörigkeit tatsächlich im Innenohr liegt.

Therapie

Bei einem akuten Hörverlust bieten manche Ärzte eine Therapie mit Infusionen an, die die Durchblutung im Körper (und damit auch im Ohr) fördern, oder auch eine Überdruck-Sauerstofftherapie. Diese Verfahren lindern bei manchen Patienten die akute Schwerhörigkeit.

Der Hörverlust nach chronischem Lärm an sich kann nicht behandelt werden. Die Schädigung liegt im Nervensystem und ist irreparabel. Allerdings gibt es heutzutage die unterschiedlichsten Hörhilfen, die bei einer Hörminderung eingesetzt werden können. Ihr Arzt kann Sie beraten und über die für Sie geeigneten Hilfsmittel bzw. Hörgeräte informieren. Ein weiterer Hörverlust muss jedoch unbedingt vermieden werden.

Prävention

Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist die Vermeidung von Lärmbelastungen. Das Tragen von Gehörschutz (Kopfhörer oder passende Ohrstöpsel) und die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen sind für die Verhinderung eines Hörverlusts ausschlaggebend. Mit einer regelmäßigen Audiometrie kann der Arzt überprüfen, ob das Hörvermögen von Menschen, die am Arbeitsplatz häufig Lärm ausgesetzt sind, noch uneingeschränkt ist.

Weiterführende Informationen

- Mittelohrentzündung

- Menière-Krankheit

- Altersschwerhörigkeit

- Lärmschwerhörigkeit – für ärztliches Personal

Illustrationen

Autoren

- Susanne Meinrenken, Dr. med., Bremen

Link lists

Authors

Previous authors

Updates

Gallery

Snomed

References

Based on professional document Lärmschaden. References are shown below.

- Lie A, Skogstad M, Johannessen HA, et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2015; 89(3): 351-72. pmid:26249711 PubMed

- Basta D, Gröschel M, Ernst A. Zentrale und periphere Aspekte der Lärmschwerhörigkeit Central and peripheral aspects of noise-induced hearing loss. HNO 2018; 66: 342-49. europepmc.org

- Schwartz SR. Assessment of hearing loss. BMJ Best Practice. Last reviewed: 14 Jan 2023, last updated: 31 Mar 2021. bestpractice.bmj.com

- Chandrasekhar SS, Tsai Do BS, Schwartz SR, et al. Clinical Practice Guideline: Sudden Hearing Loss (Update). Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 161(1_suppl): S1-S45. PMID: 31369359 PubMed

- Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Hörsturz (Akuter idiopathischer sensorineuraler Hörverlust). AWMF-Leitlinie Nr. 017-010. S1, Stand 2014 (abgelaufen). register.awmf.org

- Le TN, Straatman LV, Lea J, Westerberg B. Current insights in noise-induced hearing loss: a literature review of the underlying mechanism, pathophysiology, asymmetry, and management options. J Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 46: 41. PMID: 28535812 PubMed

- Nöllenheidt Ch, Brenscheidt S. Arbeitswelt im Wandel: Zahlen - Daten - Fakten (2016). Ausgabe 2016. 1. Auflage. Dortmund: 2016. www.baua.de

- Schink T, Kreutz G, Busch V, et al. Incidence and relative risk of hearing disorders in professional musicians. Occup Environ Med 2014; 71: 472-6. PMID: 24790053 PubMed

- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI): ICD-10-GM Version 2023, Stand 16.09.2022. www.dimdi.de

- Tikka C, Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, Dreschler WA, Ferrite S. Interventions to prevent occupational noise-induced hearing loss. Cochrane Database Syst Rev 2017; 7:CD006396. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- BG ETEM. Wer hilft bei Verdacht auf eine Berufskrankheit? Mai 2015. www.bgetem.de

- DGVU Formtexte für Ärzte: Ärztliche Anzeige bei Verdacht auf eine Berufskrankheit. www.dguv.de