Zusammenfassung

- Definition:Entzündliche Erkrankung der Pleurablätter, die als trockene Entzündung (Pleuritis sicca) oder mit Ansammlung von Exsudatflüssigkeit im Pleuraraum (Pleurits exsudativa) auftreten kann, selten Verlauf hin zum Pleuraempyem.

- Häufigkeit:Keine genauen Daten, am häufigsten dürfte das Auftreten im Rahmen von Pneumonien sein.

- Symptome:Bei Pleuritis sicca stechender, atemabhänger Schmerz. Mit Entwicklung eines Pleuraergusses Schmerzabnahme, evtl. Dyspnoe.

- Befunde:Schonatmung. Perkutorisch Dämpfung bei Pleuraerguss. Auskultatorisch bei Pleuritis sicca Reibegeräusch, bei Pleuraerguss abgeschwächtes Atemgeräusch.

- Diagnostik:Röntgenthorax, Sonografie, Labor (Entzündungsparameter), evtl. Punktion und Diagnostik eines Pleurarergusses.

- Therapie:Therapie der Grunderkrankung. Symptomatisch NSAR gegen Entzündung und Schmerz. Punktion/Drainage großer Pleuraergüsse.

Allgemeine Informationen

Definition

- Akut, subakut oder chronisch verlaufende entzündliche Erkrankung der Pleurablätter

- Auftreten möglich:

- als trockene Entzündung (Pleuritis sicca)

- mit Ansammlung von Exsudatflüssigkeit im Pleuraraum (Pleuritis exsudativa)

- als Pleuraempyem.

Häufigkeit

- Keine genauen Daten zur Epidemiologie der Pleuritis

- Pleuritiden im Rahmen von Pneumonien dürften am häufigsten sein.1

- Bei ca. 20–50 % der Patient*innen mit ambulant erworbener Pneumonie wird bei Diagnose oder im Verlauf ein Pleuraerguss als Manifestation der Pleuritis festgestellt.

- 10 % dieser Patient*innen mit komplizierten Ergüssen/Empyem

- Im Übrigen abhängig von der Häufigkeit weiterer Ätiologien

Ätiologie

Primär pulmonale Erkrankungen

- Primäre Lungenerkrankungen stehen bei der Mehrzahl der Pleuritiden ätiologisch im Vordergrund.

- Infektionen

- Virusinfektionen

- Coxsackie-Virus (Morbus Bornholm)

- Echovirus

- RS-Virus

- Influenza-Virus

- Epstein-Barr-Virus

- Zytomegalie-Virus

- Parainfluenza-Virus

- bakterielle Infektionen

- Pneumokokken

- Streptokokken

- Staphylokokken

- gramnegative Bakterien (z. B. Pseudomonas, Enterobacter)

- Tuberkulose

- Anaerobier

- Pilzinfektionen

- Virusinfektionen

- Malignome

- Bronchialkarzinom

- Pleuramesotheliom (Asbestose)

- Eine Asbestpleuritis kann auch ohne maligne Entartung auftreten.

- Traumata

- z. B. bei Rippenfraktur

Kardiovaskuläre Erkrankungen

- Lungenembolie

- Posttraumatisches Herzsyndrom

- autoimmuner Entzündungsprozess unter Einbezug von vor allem Perikard, aber auch Pleura infolge von:

- Postmyokardinfarktsyndrom (Dressler-Syndrom)

- Postperikardiotomiesyndrom

- posttraumatischer Perikarditis (iatrogen nach Interventionen oder nichtiatrogen)

- autoimmuner Entzündungsprozess unter Einbezug von vor allem Perikard, aber auch Pleura infolge von:

- Aortendissektion

Systemische Erkrankungen, Erkrankungen extrathorakaler Organe

- Autoimmunerkrankungen, z. B.:

- Maligne Erkrankung

- metastasierte Tumoren (Mammakarzinom, gastrointestinale Tumoren, Lymphome u. a.)

- Folgen einer Strahlen- oder Chemotherapie

- Hämatogene Streuung in die Pleura bei Infektionen

- Urämie

- Pankreatitis

- Familiäres Mittelmeerfieber

- Sichelzellanämie u. a.

Medikamenteninduziert

- Medikamente können Pleuritis/Pleuraergüsse ohne oder mit parenchymatöser Beteiligung induzieren, z. B.:2-3

- Zytostatika

- Amiodaron

- Nitrofurantoin

- u. v. a.

Idiopathische Pleuritis

- Selten

- Ausschlussdiagnose nach Abklärung anderer Ätiologien

Pathogenese

Physiologie

- Die Pleuren umgeben die Lunge als Doppelhaut, gebildet aus der parietalen Pleura (Rippenfell) und der viszeralen Pleura (Lungenfell).

- Die Pleuren bewirken,

- dass sich die Lunge nicht von der Brustwand lösen kann.

- durch Gegeneinandergleiten, dass Lunge und Brustkorb sich im Rahmen der Atmung gegeneinander bewegen können.

- Die Gleitbewegung der Pleuren gegeneinander wird durch einen dünnen Flüssigkeitsfilm im Pleuraspalt ermöglicht, parietale und viszerale Pleura spielen eine wichtige Rolle bei der Flüssigkeitshomöostase.2

- Normalerweise enthält der Pleuraraum ca. 100 ml klare, eiweiß- und zellarme Flüssigkeit.

- Normalerweise besteht ein Gleichgewicht zwischen Bildung und Resorption von Flüssigkeit; die Resorption erfolgt vor allem über die Lymphgefäße der parietalen Pleura.2

- Die parietale Pleura enthält somatische Schmerzrezeptoren, während die viszerale Pleura keine Schmerzrezeptoren aufweist.4-5

Pathogenese und Manifestationsformen

- Verschiedene lokale und systemische Krankheitsprozesse lösen eine entzündliche Reaktion der Pleuren aus.

- Entzündliche Infiltrationen und Auflagerungen können zum schmerzhaften Aneinanderreiben der Pleuren führen.

- Bei einer entzündlichen Störung der Flüssigkeitshomöostase kommt es zur Entwicklung eines Pleuraergusses.

- Pleuritis sicca

- Initialstadium einer Pleuritis

- pathologisch-anatomisch Entzündungszeichen und Fibrinauflagerungen auf der Pleura

- charakterisiert durch atmungsabhängigen und stechenden Schmerz mit flacher Schonatmung und Reizhusten

- Pleuritis exsudativa

- Pleuritis mit Entwicklung eines Pleuraergusses

- häufig Folgestadium einer initialen Pleuritis sicca

- meistens seröser oder serofibrinöser Erguss

- Nachlassen des pleuritischen Schmerzes durch verminderte Reibung der Pleurablätter

- Pleuraempyem

- Eiteransammlung im Pleuraraum

- schwere Allgemeinsymptome (hohes Fieber, Schüttelfrost)

Zeitliches Auftreten eines pleuritischen Schmerzes abhängig von der Ätiologie4

- Akut (Minuten bis Stunden)

- Lungenembolie

- posttraumatisch

- Subakut (Stunden bis Tage)

- Infektionen

- systemische Entzündungen

- Chronisch

- Malignome

- Tuberkulose

- Rezidivierend

Disponierende Faktoren

- Infektionen

- Systemisch-entzündliche Erkrankungen

- Malignome

ICPC-2

- R82 Pleuritis IKA

ICD-10

- J90 Pleuritis mit Erguss

- R09.1 Pleuritis

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Klinisches Bild

- Bildgebung bei V. a. Pleuraerguss

Differenzialdiagnosen

- Es gibt zahlreiche Differenzialdiagnosen für Brustschmerz, u. a.:

Anamnese

- Symptome einer Pleuritis

- Schmerzsymptomatik bei Pleuritis sicca4

- stechend, schneidend, brennend

- Intensität von gering bis extrem stark

- häufig gut lokalisiert

- atemabhängig

- Verstärkung bei Inspiration, Husten, Niesen

- Linderung durch Lagerung auf die betroffene Seite (Minderung der Atemexkursion)

- trockener Husten

- Dyspnoe

- vor allem bei Pleuraerguss

- nur lockere Korrelation zwischen Stärke der Atemnot und Größe des Pleuraergusses2

- Schmerzsymptomatik bei Pleuritis sicca4

- Symptome einer Grunderkrankung, u. a.:

- Fieber

- Auswurf

- Gewichtsverlust

- Nachtschweiß

- Gelenkschmerzen

- u. a.

- Medikamente

Klinische Untersuchung

- Inspektion

- Schonatmung

- Tachypnoe

- Perkussion

- erkrankte Seite evtl. klopfempfindlich (Pleuritis sicca)

- Klopfschall

- bei Pleuritis sicca unauffälliger Klopfschall (sofern nicht durch Grunderkrankung verändert), da keine Veränderung des Luftgehalts der Lunge

- gedämpfter Klopfschall bei Pleuraerguss

- Auskultation

- pleuritisches Reiben bei Pleuritis sicca

- in- und exspiratorisch gleich lang

- keine Veränderung nach einem Hustenstoß

- bei älteren, großen Fibrinauflagerungen rau und laut („Lederknarren“)

- bei Entwicklung eines Pleuraergusses Abnahme und schließlich Verschwinden des Pleurareibens

- abgeschwächtes Atemgeräusch über dem Pleuraerguss

- pleuritisches Reiben bei Pleuritis sicca

Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis

Labor

- Blutbild, Differenzialblutbild

- Entzündungsparameter

- Bei entsprechendem Verdacht Labor hinsichtlich:

- systemischer Erkrankungen wie SLE, rheumatoide Arthritis (Serologie)

- Tuberkulose (Sputum).

- Evtl. Labor zum Ausschluss von Differenzialdiagnosen

Sonografie

- Nachweis und Quantifizierung eines Pleuraergusses

- Erfassung von Fibrinauflagerungen, Septierungen

EKG

- Ausschluss von Differenzialdiagnosen (ACS, Perikarditis)

Diagnostik bei Spezialist*innen

Röntgen-Thorax

- Nachweis eines Pleuraergusses

- Nachweis bzw. Ausschluss zugrunde liegender Erkrankungen (Pneumonie, Bronchialkarzinom)

CT

- Erweiterte Diagnostik zum Nachweis/Ausschluss von Differenzialdiagnosen, z. B. Bronchialkarzinom, Lungenembolie

- Erweiterte Diagnostik bei Komplikationen wie Empyem, Lungenabszesse6

Pleurapunktion

- Bei Pleuraerguss unklarer Ätiologie

- Transsudat/Exsudat, Zytologie, Mikrobiologie

Thorakoskopie/Pleurabiopsie

- Im Einzelfall zur ätiologischen Abklärung

Indikationen zur Überweisung/Krankenhauseinweisung

- Die Indikation zu Überweisung oder Krankenhauseinweisung ergibt sich aus der vermuteten Grunderkrankung und der Schwere des Krankheitsbildes.

Therapie

Therapieziele

- Heilung der Pleuritis durch effektive Behandlung einer Grunderkrankung

- Symptomatische Therapie

Allgemeines zur Therapie

- Bestandteile der Therapie sind:

- Behandlung einer Grunderkrankung

- entzündungshemmende und schmerzstillende Medikation

- Punktion/Drainage eines Pleuraergusses7

- Atemgymnastik.

Behandlung von Grunderkrankungen

- Zur Behandlung von Grunderkrankungen einer Pleuritis siehe entsprechende Artikel.

- Infektionen, u. a.:

- Systemerkrankungen, u. a.:

- Malignome, u. a.:

- Kardiovaskuläre Erkrankungen, u. a.:

Entzündungshemmende/schmerzstillende Therapie

- NSAR sind Mittel der 1. Wahl zur Entzündungshemmung und Analgesie.

Punktion/Drainage eines Pleuraergusses

- Details zu Diagnostik und Therapie siehe Artikel Pleuraerguss.

Atemgymnastik

- Besserung der Ventilation

- Vermeidung von Pleuraschwarten

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Komplikationen

- Pleuraschwarten

- Pleuraempyem

- Sepsis

- Komplikationen der Grunderkrankungen

Verlauf und Prognose

- Verlauf und Prognose werden von der Grunderkrankung bestimmt.

Verlaufskontrolle

- Verlaufskontrolle von Pleuraergüssen vor allem durch Sonografie

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

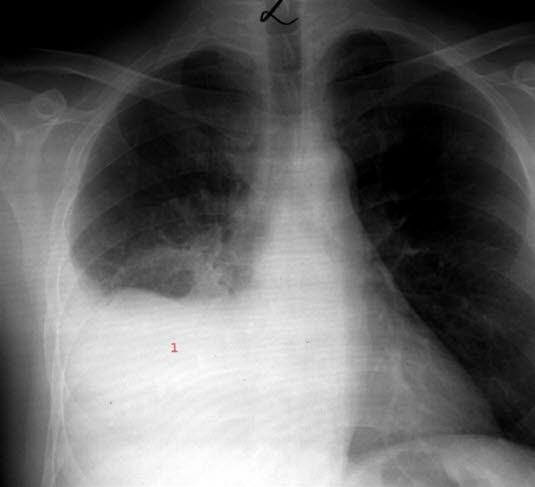

Pleuropneumonie rechts, Röntgenthorax, Übersichtsaufnahme

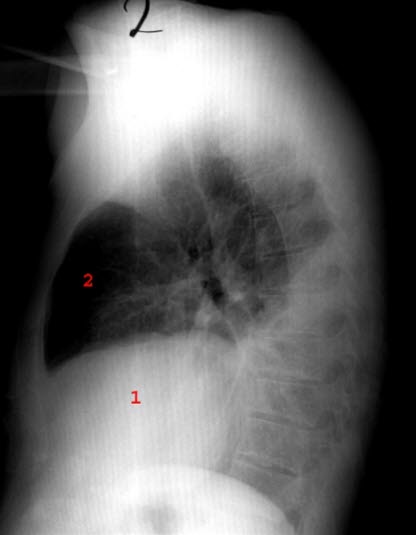

Pleuropneumonie, Seitaufnahme

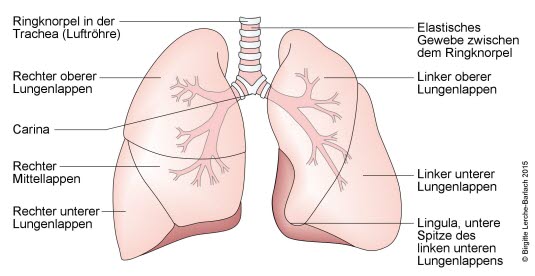

Lunge und Bronchien

Quellen

Literatur

- Assessment of pleuritis. BMJ Best Practice, last updated: 24 Jun 2021. Zugriff 17.07.21. bestpractice.bmj.com

- Jany B, Welte T. Pleural effusion in adults - etiology, diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 377-386. doi:10.3238/arztebl.2019.0377 DOI

- Huggins J, Sahn S. Drug-induced pleural disease. Clinics in Chest Medicine 2004; 25: 141-153. doi:10.1016/S0272-5231(03)00125-4 DOI

- Kass S, Williams P, Reamy B. Pleurisy. Am Fam Physician 2007; 75: 1357-1364. www.aafp.org

- Reamy B, Williams P, Odom M. Pleuritic Chest Pain: Sorting Through the Differential Diagnosis. Am Fam Physician 2017; 96: 306-312. www.aafp.org

- Davies HE, Davies RJO, Davies CWH. Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax 2010; 65 (Suppl 2): ii41-ii53. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Pleural effusion. BMJ Best Practice. Last updated: 25 May 2021. Zugriff 17.07.21. bestpractice.bmj.com

Autor*innen

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.