Zusammenfassung

- Definition:Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist ein Engpasssyndrom mit Druckschädigung des Nervus medianus bei seinem Durchtritt durch den Karpaltunnel am Handgelenk.

- Häufigkeit:Häufigstes Nervenkompressionssyndrom, betrifft etwa 3–5 % der Bevölkerung. Frauen sind etwa 3- bis 4-mal häufiger betroffen. Der Häufigkeitsgipfel liegt zwischen 40 und 60 Jahren.

- Symptome:Nächtliches Einschlafen und Missempfindungen der Hände ist ein häufiges Erstsymptom (Brachialgia paraesthetica nocturna) mit Besserung durch Ausschütteln; im Verlauf anhaltende Schmerzen und Sensibilitätsstörungen sowie Kraftminderung und Atrophie des lateralen Daumenballens.

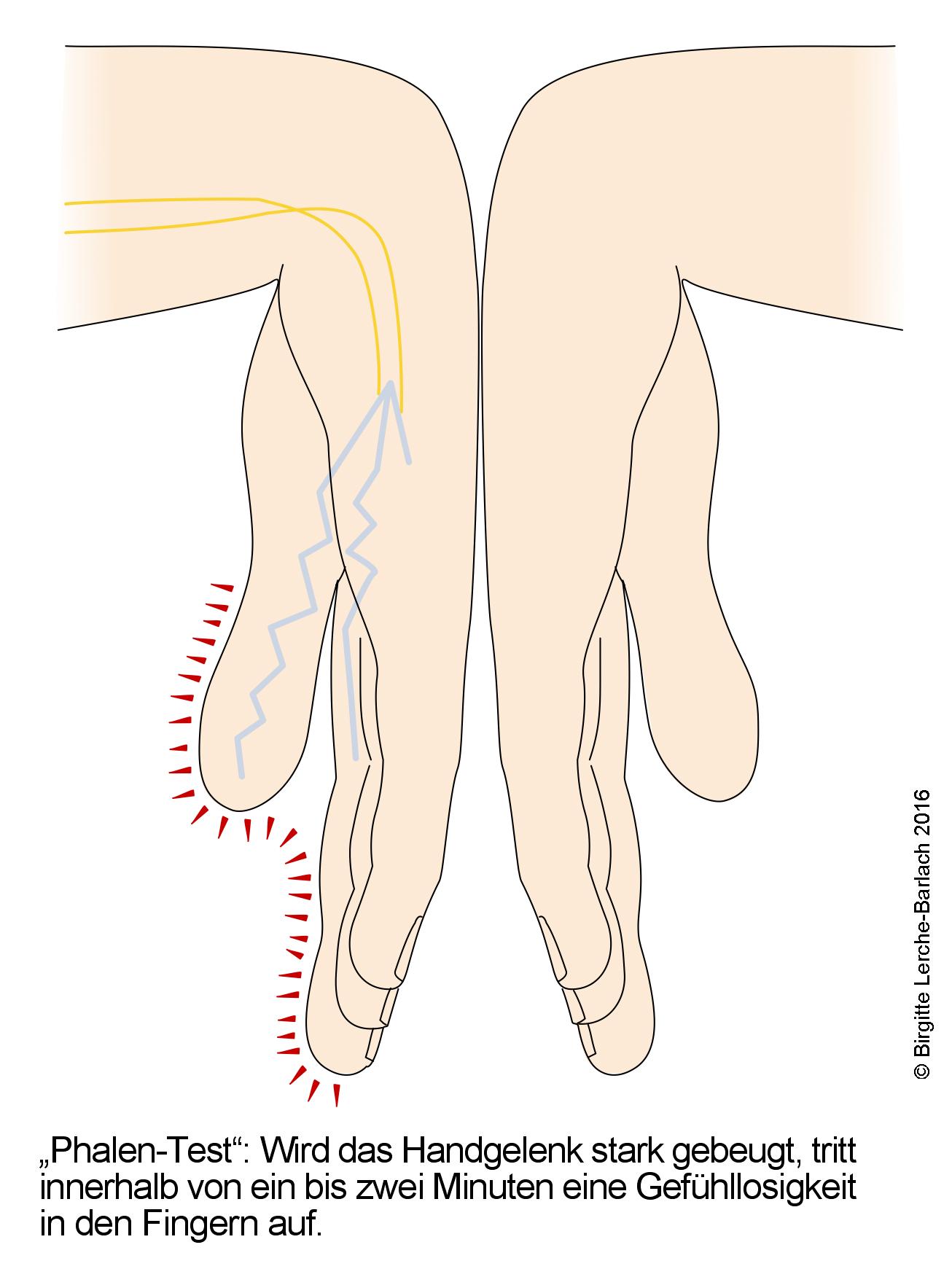

- Befunde:Im Frühstadium oft unauffällig; im Verlauf Sensibilitätsstörungen (Berührung, Schmerz, Ertasten). Bei schwerer Ausprägung Kraftminderung des Daumens mit Thenaratrophie. Provokationstests wie das Hoffmann-Tinel-Zeichen und der Phalen-Test liefern zusätzliche Hinweise.

- Diagnostik:Die Diagnose basiert auf typischer Anamnese und klinisch-neurologischer Untersuchung der Hände. Zusatzdiagnostik mittels elektrophysiologischer Untersuchung (Neurografie) sowie ggf. bildgebenden Untersuchungen (Nervensonografie oder MRT).

- Therapie:Therapie abhängig vom Schweregrad. Konservative Therapie mit Schonung, nächtlicher Schienung oder Kortikosteroidinjektion. Operative Therapie mit Spaltung des Retinaculum flexorum eher bei schweren Verläufen oder Therapieversagen. Spontane Remissionen in 20–30 % der Fälle, insbesondere bei jungen Frauen.

Allgemeine Informationen

Definition

- Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist das häufigste Nerven-Engpass-Syndrom, bei dem es zu einer Druckschädigung des N. medianus im Karpaltunnel an der Handwurzel kommt.1-5

Häufigkeit

- Häufigste periphere Nervenschädigung und häufigstes Nervenkompressionssyndrom1,5

- Inzidenz von 3–4 Fällen pro 1.000 Einw. pro Jahr5

- Prävalenz von 3,7–10,6 % der Bevölkerung2-3,5

- Häufigkeitsgipfel im Alter zwischen 40 und 60 Jahren5

- Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer (ca. 72 % der Fälle).2,4-6

Ätiologie und Pathogenese

- Bei Nervenkompressionssyndromen kommt es durch chronische Druckschädigung eines peripheren Nervens in einer anatomischen Engstelle zu Missempfindungen sowie sensiblen oder motorischen Ausfallerscheinigungen.

Anatomische Verhältnisse

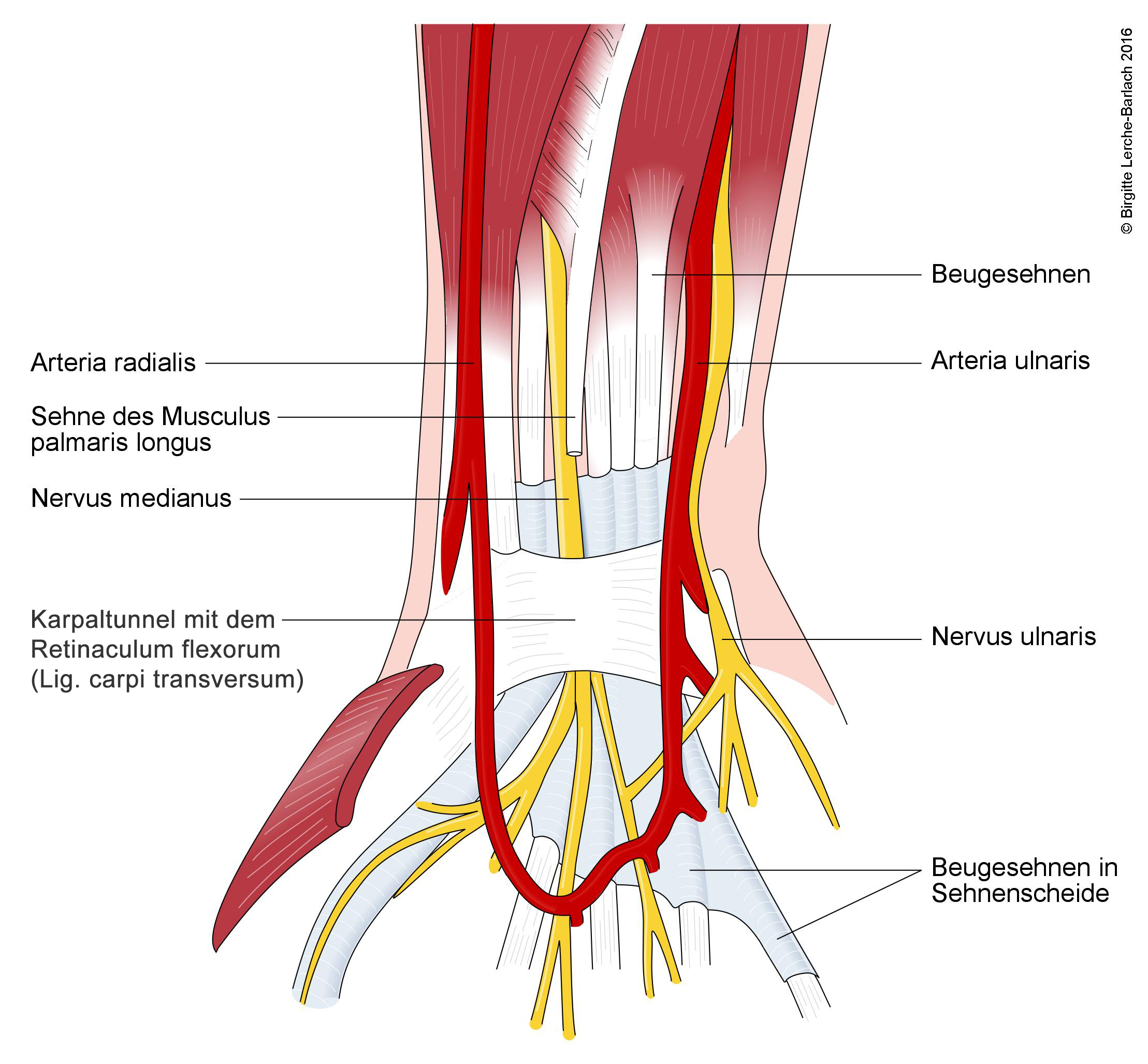

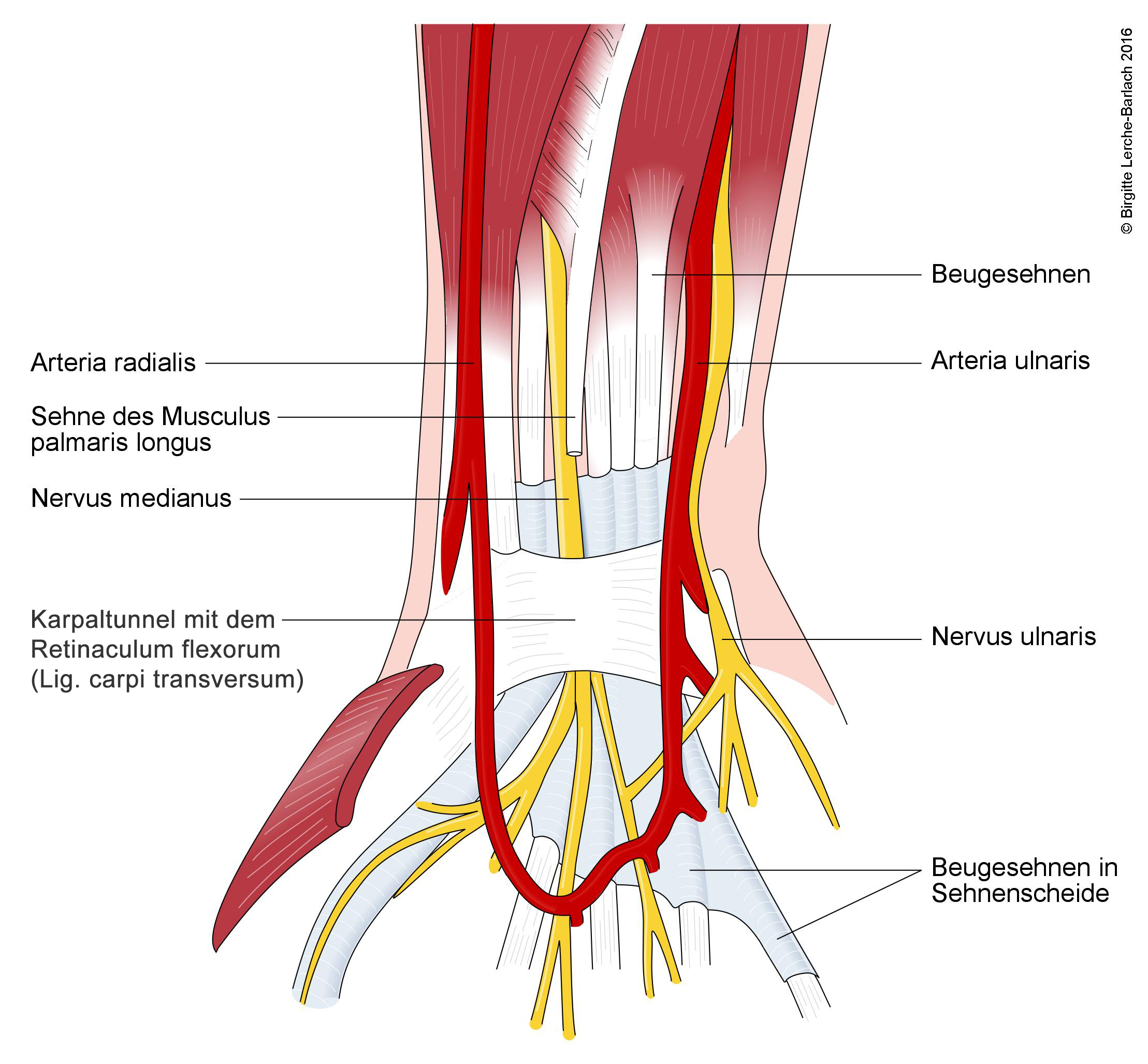

- Karpaltunnel

- Anatomischer Raum, der dorsal von den Handwurzelknochen und ventral vom Karpalband (Retinaculum flexorum) begrenzt wird.

Karpaltunnel

Karpaltunnel - Führt den N. medianus und die Sehnen der Beugemuskulatur der Hand.

- Anatomischer Raum, der dorsal von den Handwurzelknochen und ventral vom Karpalband (Retinaculum flexorum) begrenzt wird.

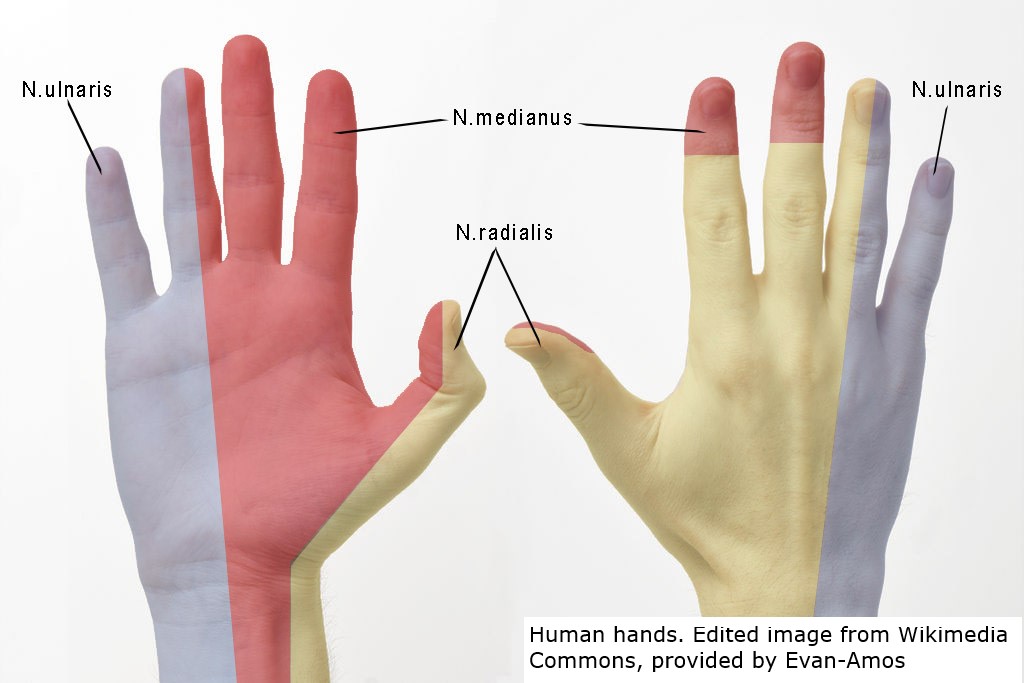

- Versorgungsgebiet des distalen N. medianus

- sensible Innervation

- Palmarseite der Finger I–III und radialseitig des Fingers IV (Daumen bis Ringfinger)

- radialseitige Handinnenfläche

- Das Handgelenk wird radialseitig vom R. palmaris des N. medianus, der schon vor dem Karpaltunnel abgeht, sensibel versorgt.

- motorische Innervation

- Thenarmuskulatur

- M. opponens pollicis

- M. abductor pollicis brevis

- M. flexor pollicis brevis

- Mittelhandmuskulatur (Mm. lumbricales der ersten 2 Finger)

- Thenarmuskulatur

- sensible Innervation

Ätiologie2,5

- Ursache ist eine Kompression des N. medianus durch Volumen- und dadurch Druckzunahme im Karpaltunnel.

- Die meisten Fälle werden als idiopathisch gewertet.2,5

- Manifestation im Rahmen anderer Erkrankungen2

- raumfordernde Läsionen: Handwurzelluxation, Radiusfraktur mit Kallusbildung, Arthrose mit Osteophyten, Tumoren, Ganglien, angeborene Fehlbildungen

- metabolische und hormonelle Ursachen: Hypothyreose, Diabetes mellitus, Schwangerschaft, Übergewicht, Niereninsuffizienz

- entzündliche und rheumatische Ursachen: rheumatoide Arthritis, Tendovaginitis, Gicht

- degenerative Ursachen: Handgelenksarthrose

- Hinweise auf familiäre Häufungen2

- Bedeutung der genetischen Komponente noch nicht geklärt

Pathogenese2,5

- Kompression des N. medianus bei seinem Durchtritt durch den Karpaltunnel (Canalis carpi), in dem ein erhöhter Druck herrscht.

- physiologischer Druck im Karpaltunnel: 2–10 mmHg

- Druckerhöhung mit Symptomen: ab ca. 30 mmHg

- Ischämie des Nervs (v. a. Epineurium)

- durch Kompression der Venolen, später auch der Arteriolen

- bei intermittierender Ischämie keine dauerhafte Schädigung mit nur vorübergehenden Symptomen

- bei anhaltender Ischämie Nervenfaserschädigungen (axonaler Verlust), intraneurales Ödem und Vernarbung

- Verlust der Myelinscheide (Demyelinisierung)

- frühzeitige Folge der Kompression

- teils symptomlos, daher mögliche Erklärung für bereits auffällige Nervenleitgeschwindigkeit in der Diagnostik ohne entsprechende Symptomatik5

- Sensible Nervenfasern sind von einer Schädigung durch Kompression eher betroffen als motorische Nervenfasern.3

- Gefühlsstörungen gehen motorischen Ausfällen im Krankheitsverlauf voraus.

- Nächtliche Symptomzunahme (Brachialgia paraesthetica nocturna)

- vermutlich durch ein Abknicken des Handgelenks im Schlaf

Prädisponierende Faktoren

- Körperliche Tätigkeiten3,5-6

- Inzidenz bei körperlich Arbeitenden um das 3- bis 7-Fache erhöht

- KTS gehört zu den häufigsten anerkannten Berufskrankheiten in Europa.

- Bewegungsmuster mit erhöhtem Risiko5-6

- repetitive Beuge- und Streckbewegungen der Hände

- Vibration bzw. Hand-Arm-Schwingungen (z. B. Presslufthammer)

- hoher Kraftaufwand der Hände

- Beispiele für Berufe mit Gefährdung6

- Fließbandarbeit, Fleischverpackung und Geflügelverarbeitung

- Gartenarbeit, Forstarbeit und Landwirtschaft

- Reinigungsarbeit

- Fabrik- und Baustellenarbeit

- professionelle Musiker*innen

- kein Nachweis einer Risikoerhöhung bei Tätigkeiten am Computer,,

- Schwangerschaft und Stillzeit5

- Prävalenz von 5–43 % unter Schwangeren, meist im 3. Trimenon

- Ursache vermutlich vermehrte Flüssigkeitsretention

- üblicherweise spontane Remission innerhalb von Wochen nach der Geburt

- z. T. längere Verläufe oder erst postpartaler Beginn bei stillenden Müttern

- Prävalenz von 5–43 % unter Schwangeren, meist im 3. Trimenon

- Traumata und Frakturen im Bereich des Handgelenks2,7

- v. a. distale Radiusfraktur

- Rheumatoide Arthritis5-6

- vermutlich aufgrund einer Verengung des Karpaltunnels durch Verdickung der Sehnenscheiden und Gelenkkapsel5

- Dialysepflichtigkeit5

- Risiko von 80–90 % bei langfristiger Dialyse

- insbesondere Shuntarm betroffen

- möglicherweise aufgrund Amyloid-Ablagerungen an Sehnen im Karpaltunnel5

- Übergewicht und Gewichtszunahme2

- Diabetes mellitus,

- Exzessiver Alkoholkonsum

- Distale Tendovaginitis und Tendinopathien der oberen Extremität2

- Tendovaginosis stenosans (schnellender Finger)

- Komorbidität in 16–43 %

- Perimenopause und postmenopausale Östrogentherapie

- Multiples Myelom

- Amyloidose

- Hypothyreose (Myxödem)

- Akromegalie

- Längerfristige Kortikosteroidbehandlung

- Genetische Prädisposition2

ICPC-2

- N81 Verletzung Nervensystem, andere

ICD-10

- G56 Mononeuropathien der oberen Extremität

- G56.0 Karpaltunnel-Syndrom

- G56.1 Sonstige Läsionen des N. medianus

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Diagnosestellung in den meisten Fällen durch typische Anamnese und klinische Untersuchung hinreichend möglich

- z. T. erschwert durch atypische Symptome oder Lokalisation3-4

- Anamnese und Beschwerdebild2-5

- „Einschlafen der Hand“ als typisches Erstsymptom

- Symptome nur oder verstärkt in der Nacht (Brachialgia paraesthetica nocturna)

- Taubheitsgefühl (Hypästhesie), Kribbeln (Parästhesien) und Schmerzen in der Handinnenfläche und den radialseitigen Fingern, später Feinmotorikstörung, Lähmungen (Paresen) und Atrophie des Daumenballens

- Klinische Untersuchung3-4

- im Frühstadium oft unauffällig

- sensible oder motorische Ausfallerscheinungen und Funktionseinschränkungen

- Elektrophysiologische Zusatzdiagnostik6,8

- sensible und motorische Neurografie des N. medianus zum sicheren Nachweis

Differenzialdiagnosen

- Läsion des N. ulnaris5

- Läsion des (unteren) Plexus brachialis5

- Thoracic-outlet-Syndrom

- Polyneuropathien5

- Zervikale Radikulopathie (der Wurzeln C6 oder C7)5

- Erkrankungen des Rückenmarks (z. B. transverse Myelitis, Syringomyelie)

- Erkrankungen des Gehirns (z. B. Schlaganfall, multiple Sklerose)5

- Amyotrophe Lateralsklerose (Motoneuronerkrankung)5

- Ringbandstenose des Daumens (Tendovaginitis de Quervain)3

- Raynaud-Syndrom3

- Polymyalgia rheumatica

- Hyperventilationssyndrom

- Kompartmentsyndrom des Unterarms

Weitere Läsionsorte des N. medianus5

- Läsion am Oberarm

- Ursache z. B. Humerusfraktur, Drucklähmung während des Schlafs („Paralysie des Amants“)

- klinisch motorische Defizite der Pronation und Opposition von Daumen und kleinem Finger sowie „Schwurhand“ beim Versuch eines Faustschluss

- Läsion im Bereich der Ellenbeuge9

- Ursachen z. B. Frakturen, iatrogen (Venenpunktion)

- klinisch ähnlich einem Ausfall am Oberarm

- Pronator-Teres-Syndrom9-10

- Kompression durch Lacertus fibrosus unter dem Musculus pronator teres im Unterarm

- Ursache z. B. exzessive Pro-/Supinationsbewegungen (Schraubendrehen)

- klinisch ähnliche Symptomatik wie das KTS, jedoch häufig Druckschmerz am M. pronator teres und Aggravation durch Pronation und Supination

- Hoffmann-Tinel- und Phalen-Zeichen am Handgelenk negativ

- Läsion des N. interosseus anterior am Unterarm9

- Ursache z. B. Fraktur, Plexusneuritis, auch spontan

- klinisch rein motorische Defizite der tiefen Beuger der Digiti I und II sowie des M. pronator quadratus (Pronation des Handgelenks)

- Läsion im Bereich der Handinnenfläche9

- Ursache oft Mitbeteiligung bei Druckschädigung des N. ulnaris im Rahmen einer „Radfahrerlähmung“

- klinisch Thenaratrophie und ggf. sensible Ausfälle

Anamnese

Verlauf und Lokalisation

- Zeitlicher Verlauf4

- meist Beginn mit intermittierenden Beschwerden und langsame Progredienz

- zunächst vermehrtes Auftreten in der Nacht, anschließend auch tagsüber

- sehr selten akute Verläufe

- Lokalisation2,5,11

- dominante Hand häufiger betroffen

- häufig beidseitige Manifestation (80 %)

- Gefahr der Fehldeutung als HWS-Syndrom oder Polyneuropathie

- dadurch meist einseitige Differenzialdiagnosen (z. B. Schlaganfall) unwahrscheinlich

Beschwerden

- Frühsymptome4

- vorübergehendes, meist nächtliches „Einschlafen“ der Hand und Missempfindungen (Brachialgia paraesthetica nocturna)

-

- typisches Erstsymptom und sehr spezifisch für das KTS

- Besserung der Beschwerden durch Ausschütteln der Hände

- Sensibilitätsstörungen und Schmerzen3-4,6

- Kribbeln (Parästhesien), elektrisierende, z. T. anhaltende Missempfindungen (Dysästhesien), Schmerzen, Taubheit (Hypästhesie)

- Lokalisation: Innervationsgebiet des N. medianus

- Handinnenfläche, vorwiegend radiale Finger (DI–DIII), jedoch auch darüber hinausgehende palmarseitige Symptome

- teilweise auch Taubheit der gesamten Hand

- Schmerzausstrahlung über den Unter- und Oberarm bis zur Schulter möglich

- Beeinträchtigung der Feinmotorik durch Sensibilitätsverlust in den Fingerspitzen (Stereoästhesie)

- Führt zu Verlust der Geschicklichkeit der Hand (z. B. Fallenlassen von Gegenständen).

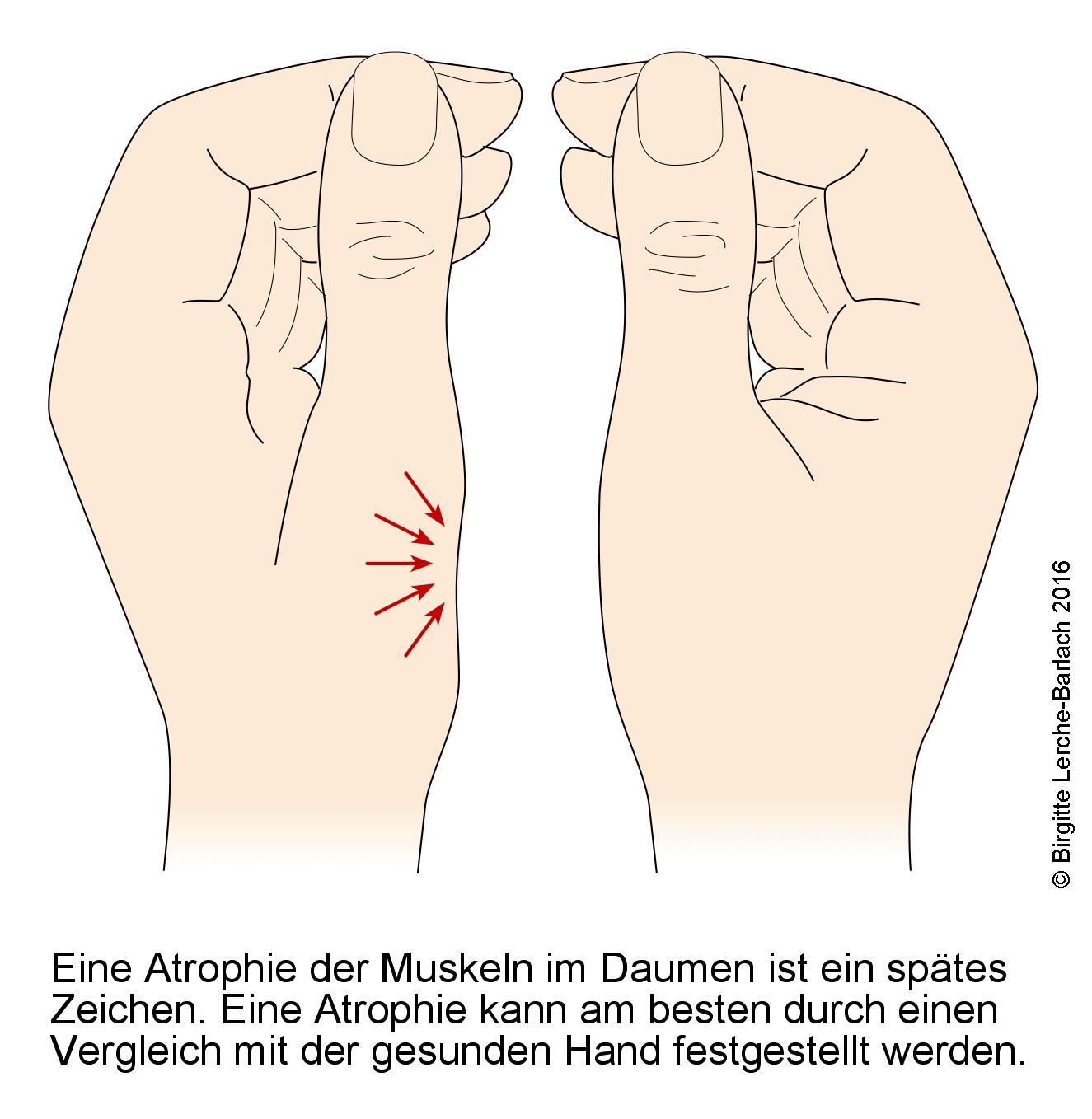

- Motorische Ausfälle4

- Kraftminderung und Atrophie der Thenarmuskulatur im Spätstadium der Erkrankung

- motorische Einschränkungen funktionell meist wenig relevant

- Fragebögen und Bewertungsskalen

- Können zur Erfassung der subjektiven Beschwerden verwendet werden.

- z. B. „Boston Carpal Tunnel Questionnaire", CTS-6, visuelle Analogskala

Modifizierende Faktoren

- Besserung durch Ausschütteln, Massieren oder kaltes Wasser12

- Verschlechterung durch anhaltende Beuge- oder Streckstellung der Hand

- Verstärkung oft nach körperlicher Arbeit

- z. B. durch repetitive Handbewegungen, Vibrationen,

Risikofaktoren2,5-7

- Trauma und Frakturen

- Schwangerschaft

- Perimenopause

- Medikamentenanamnese (Kortikosteroide, Hormontherapie)

- Metabolische oder rheumatologische Erkrankungen

- Familienanamnese

- Berufliche oder sonstige manuelle Tätigkeiten (belastungsinduziertes KTS)

Klinische Untersuchung

- Untersuchung der oberen Extremitäten, des Nackens und der Schultern

- insbesondere zum Ausschluss anderweitiger Ursachen3

- Allgemeine körperliche Untersuchung bei vermuteter Grunderkrankung

- häufige Komorbiditäten14

- KTS in etwa 10 % Erstmanifestation einer rheumatoiden Arthritis

- Tendovaginosis stenosans (schnellender Finger) in 16–43 % der Fälle

- Thoracic-outlet-Syndrom

- häufige Komorbiditäten14

- Im Frühstadium der Erkrankung häufig unauffälliger Untersuchungsbefund

- Inspektion und Palpation

- Sollte zur Erkennung einer Muskelatrophie im Seitenvergleich erfolgen.

- Muskelatrophie des lateralen Daumenballens (Thenar) im Spätstadium der Erkrankung

- verminderte Schweißsekretion bei vegetativer Nervenschädigung (selten)

-

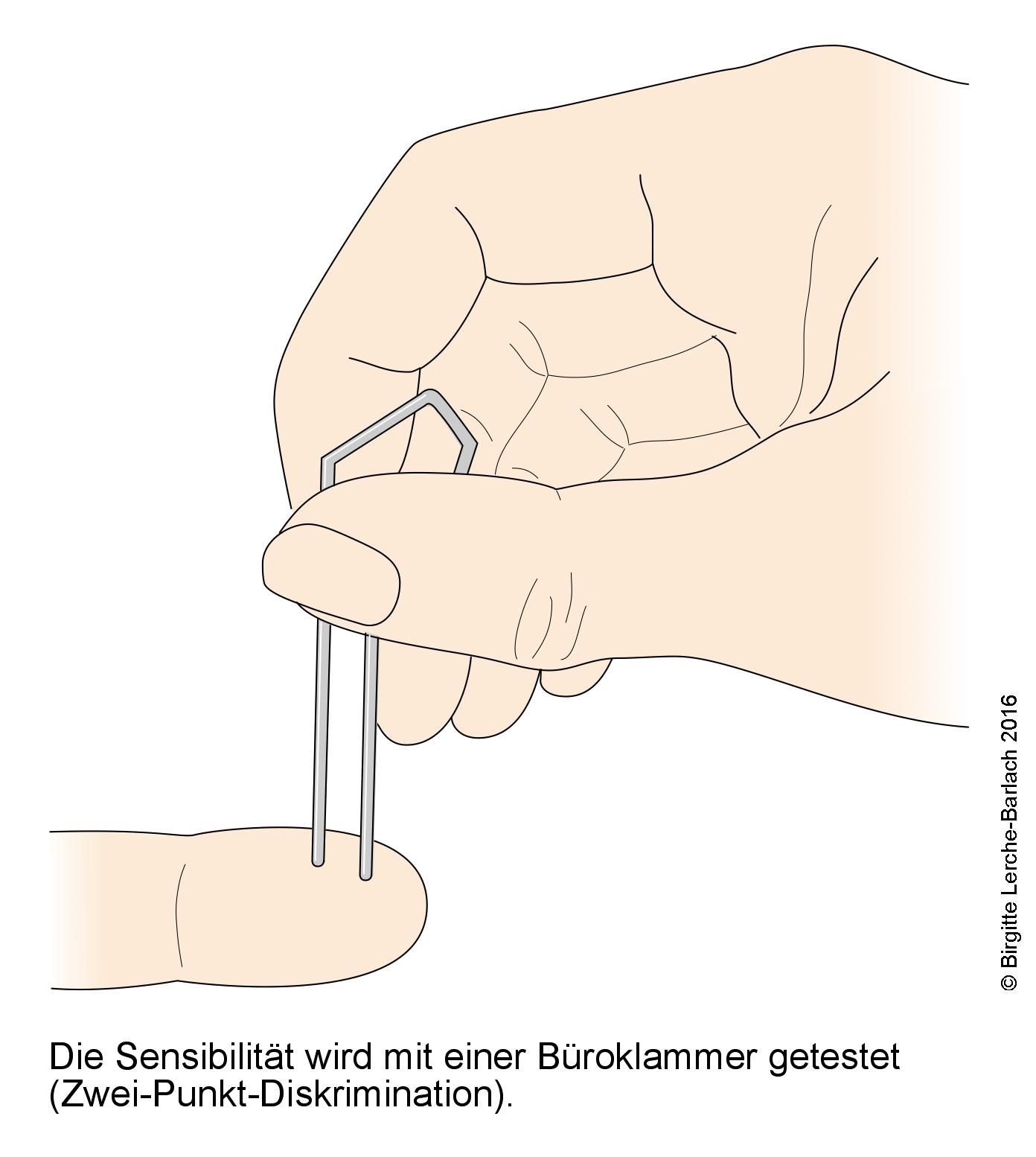

Prüfung der Sensibilität

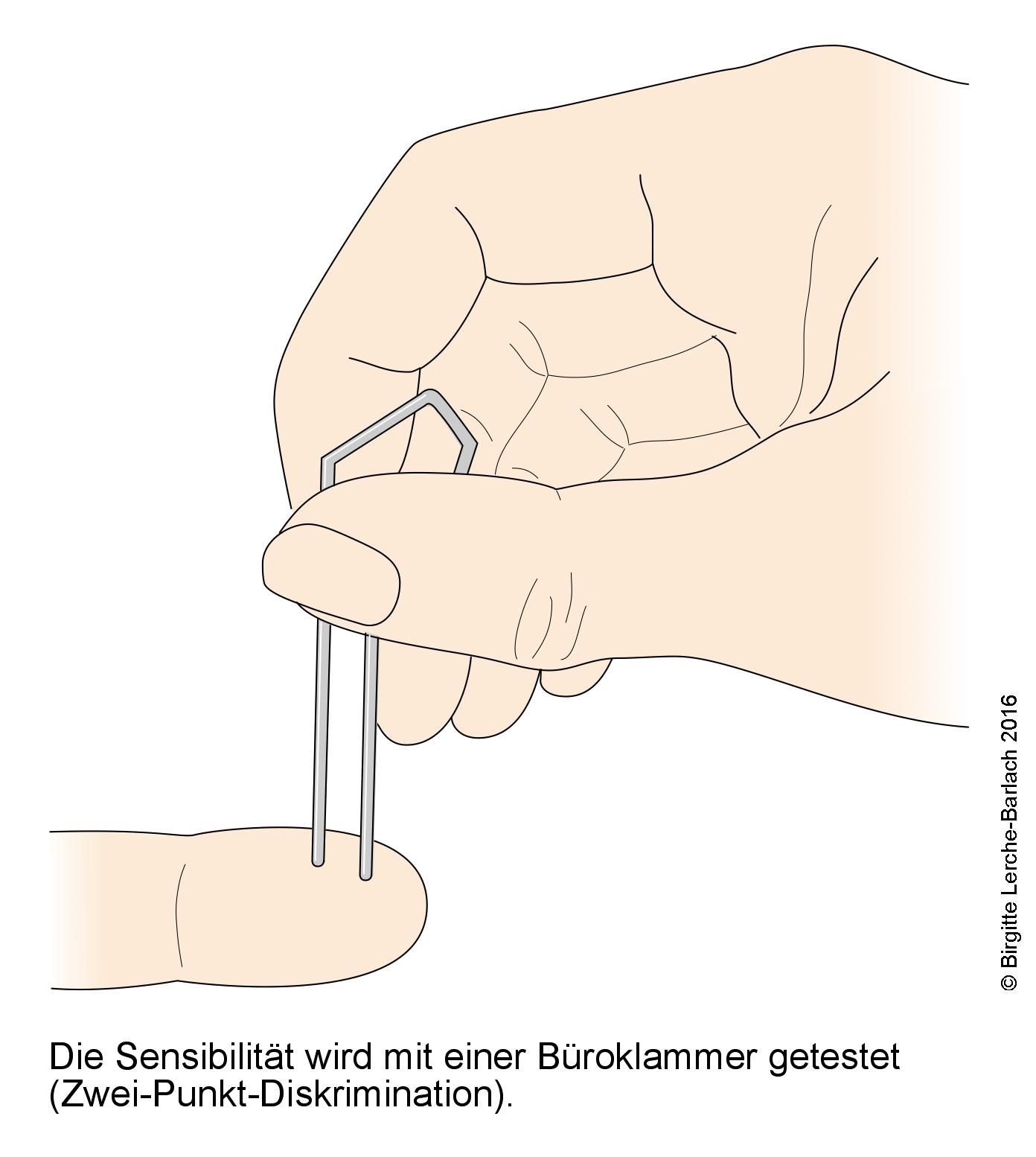

Zweipunktediskrimination

Zweipunktediskrimination

- Oberflächensensibilität

- Prüfung durch Berührung mit Wattebausch

- herabgesetzte Sensibilität im Versorgungsgebiet des N. medianus (Handinnenfläche vom Daumen bis zum Ringfinger)

- Stereoästhesie

- Prüfung der Zweipunktediskrimination

- Ertasten und Erkennen von Objekten (z. B. Münze, Büroklammer)

- Oberflächensensibilität

- Prüfung der Motorik

- Abduktions- und Oppositionsschwäche des Daumens sollte beachtet werden.

- „Flaschenzeichen“: Objekt (z. B. Flasche) kann aufgrund der Lähmung nicht vollständig umfasst werden.

- guter Indikator einer motorischen Beteiligung

- Provokationstests

- Können fakultativ angewandt werden.

- Phalen-Test und Hoffmann-Tinel-Zeichen

Provokationstests

- Fakultative Tests mit eher untergeordnetem diagnostischem Wert5

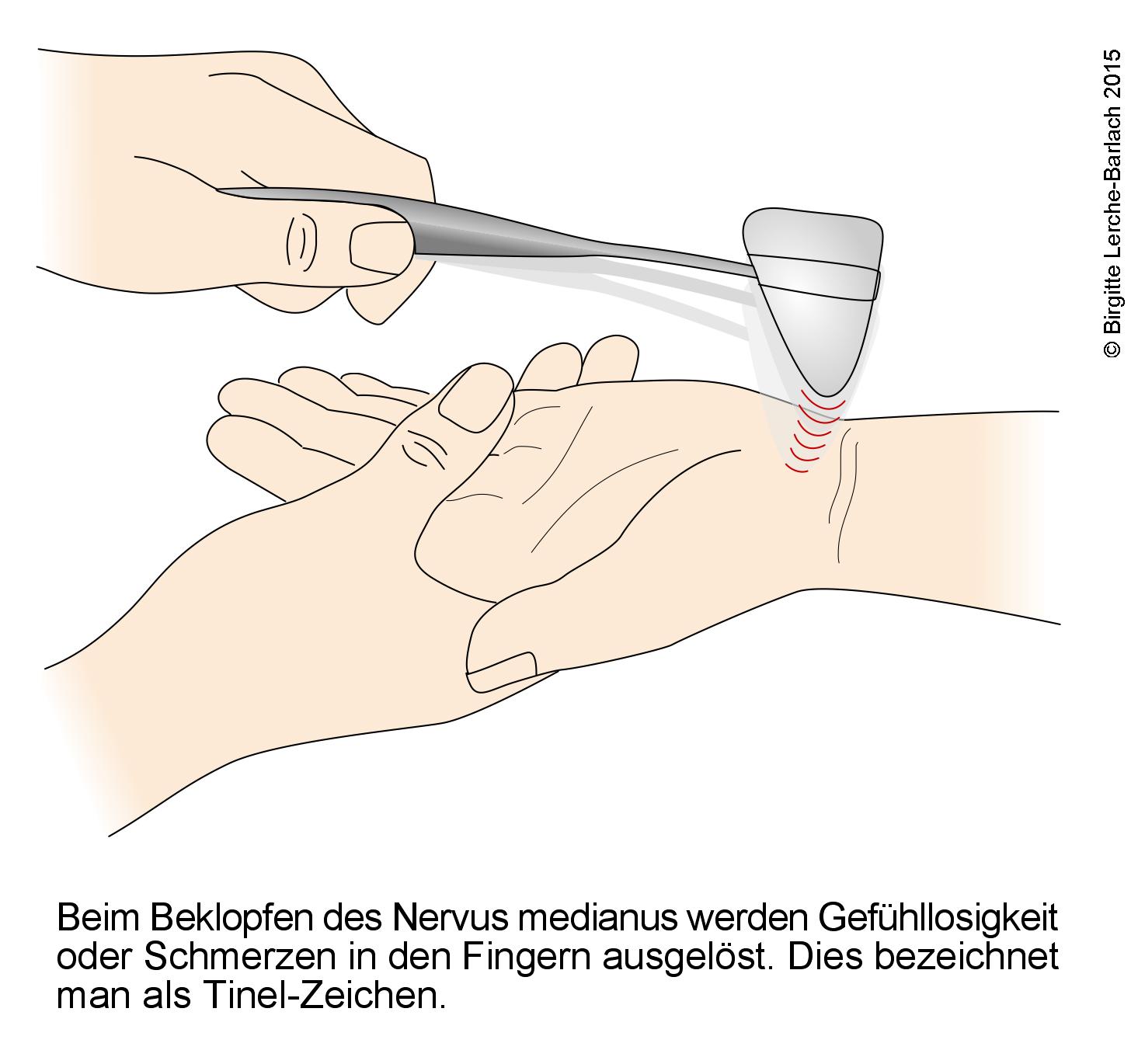

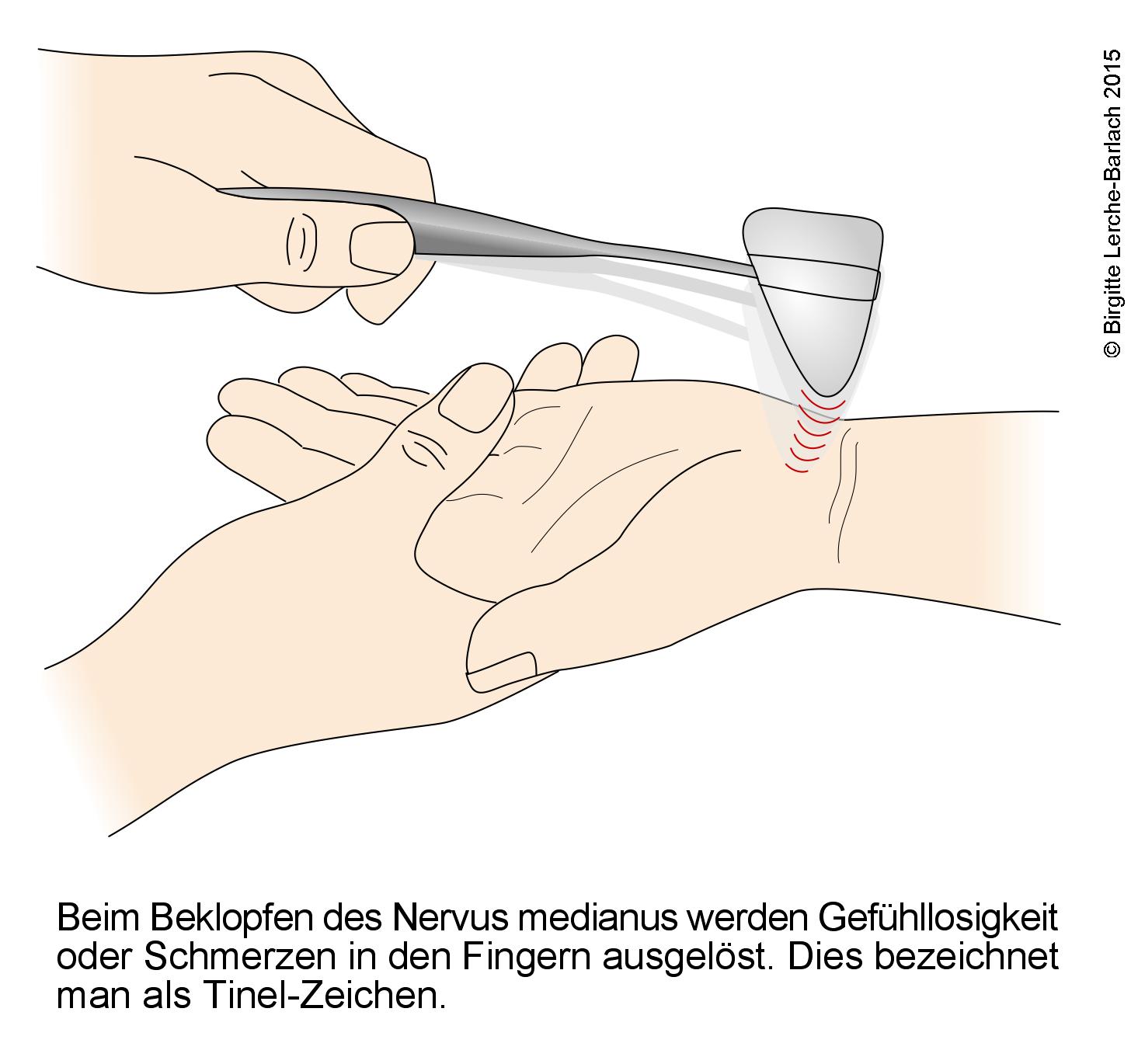

- Hoffmann-Tinel-Zeichen

Hoffmann-Tinel-Zeichen

Hoffmann-Tinel-Zeichen- Sensitivität von 38–100 % und Spezifität von 55–100 %4

- Beklopfen des Handgelenks über dem Karpaltunnel2-3

- bei positivem Zeichen elektrisierende Missempfindungen entlang des Verlaufs des N. medianus bis in die Fingerspitzen3

- allgemeines Zeichen für Nervenschädigungen (auch bei anderen Nervenläsionen)

-

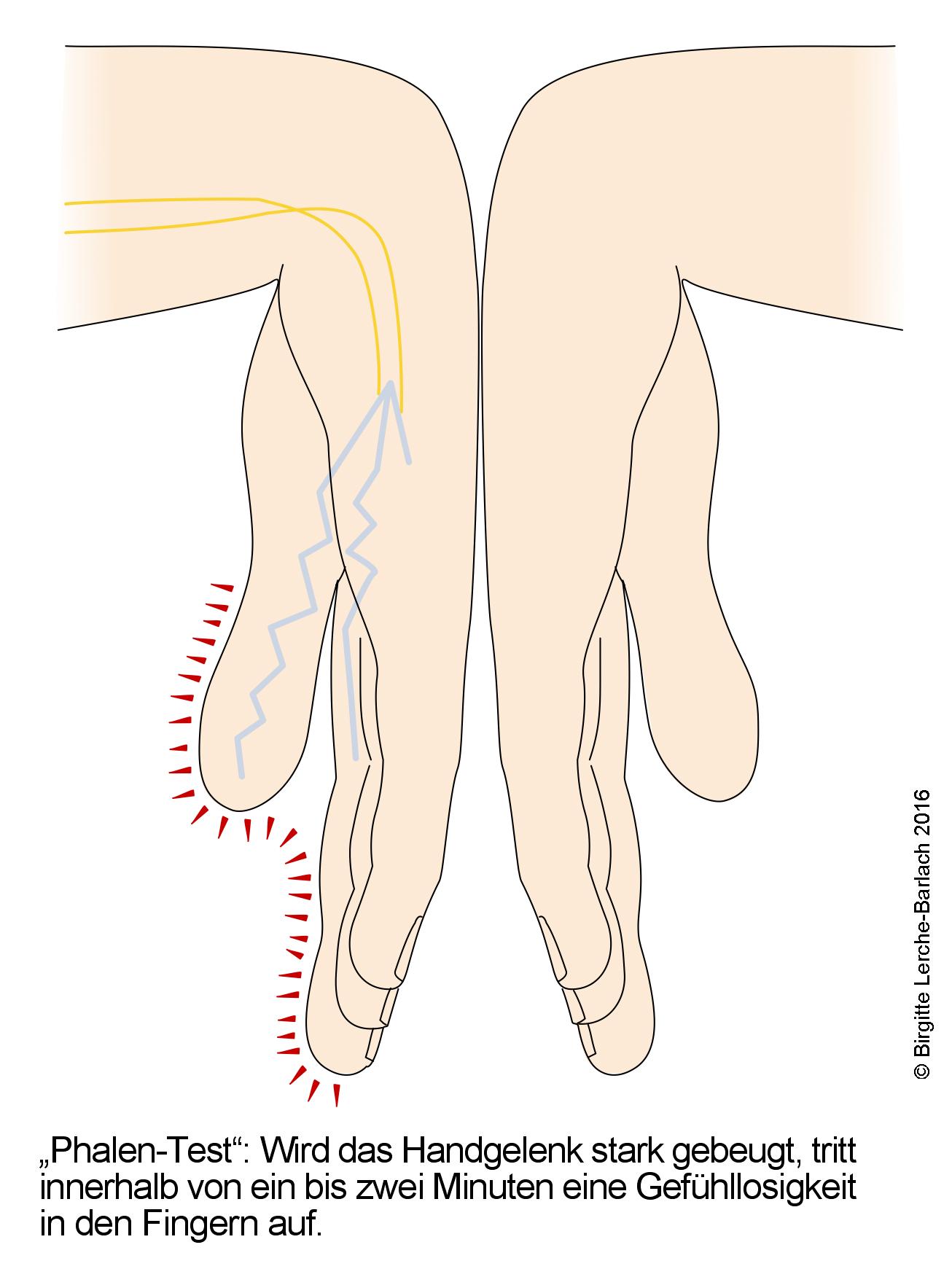

Phalen-Zeichen

Phalen-Test

Phalen-Test

Diagnostik bei Spezialist*innen

Elektrophysiologische Diagnostik

- Elektroneurografie (ENG)15

- Soll als relevante Methode zum zuverlässigen Nachweis eines KTS durchgeführt werden.

- sensible und motorische Neurografie zur Bestimmung der Nervenleitgeschwindigkeiten (NLG) und Amplituden

- Leitbefund: reduzierte Nervenleitgeschwindigkeit des N. medianus im Karpaltunnel als Folge der Demyelinisierung

- Elektromyografie (EMG)

- routinemäßig nicht erforderlich

- Kann zum Nachweis einer axonalen Läsion oder bei technischen Schwierigkeiten durchgeführt werden.

- Untersuchung des M. abductor pollicis brevis zum Nachweis von Denervierungszeichen

Weitere Zusatzdiagnostik

- Röntgenuntersuchung des Handgelenks

- Kann bei klinischem Verdacht auf Arthrose oder knöcherne Veränderungen erfolgen.

- MRT- oder CT-Untersuchung des Handgelenks

- Kann in begründeten Fällen (z. B. Tumorverdacht) durchgeführt werden.

- MRT mit Sensitivität von 72–96 % und Spezifität von 33–74 % für das KTS

- Hochauflösende Nervensonografie

- Kann zur Diagnostik des KTS eingesetzt werden.

- Sensitivität von 74 % und Spezifität von 77 % in Metaanalyse

- stark abhängig von der Erfahrung des Untersuchers

- Nachweis möglicher zystischer Raumforderungen im Karpaltunnel (z. B. Ganglion)

Indikationen zur Überweisung

- Bei intermittierenden Beschwerden, die länger als etwa 4–6 Wochen anhalten oder anhaltenden Beschwerden Überweisung an Neurolog*innen.10

Therapie

Therapieziele

- Symptomatik (Schmerz, Sensibilität, Motorik) verbessern.

- Funktionelle Einschränkungen der Hand verbessern.

- Irreversible Schädigung (z. B. Muskelatrophie) verhindern.

- Arbeitsunfähigkeit vermeiden.

Allgemeines zur Therapie

- Therapeutisches Vorgehen abhängig vom Schweregrad des KTS3,5,7

- Indikation zur Therapie bei häufigen oder anhaltenden typischen Beschwerden

- Bei 20–30 % der Betroffenen kommt es zu einer spontanen Besserung.

- Entscheidung zwischen konservativer und operativer Therapie

- Kriterien, die für eine konservativen Therapie sprechen:

- Frühstadium der Erkrankung (z. B. nächtlichen Parästhesien)

- junge Patient*innen und Schwangere

- behandelbare Grunderkrankung

- mögliche Anpassung der Auslöser (z. B. manuelle Tätigkeiten, Beruf).

- Kriterien, die für eine operative Therapie sprechen:

- ausbleibender Behandlungserfolg unter konservativer Therapie

- beeinträchtigende Schmerzen oder Parästhesien

- anhaltende sensiblen und/oder motorischen Ausfallserscheinungen

- funktionelle Einschränkung der Hand

- akute, rasch progrediente Verläufe (seltene, absolute OP-Indikation).

- Kriterien, die für eine konservativen Therapie sprechen:

Konservative Therapie

- Anlegen einer Handgelenksschiene in der Nacht

- Soll im Rahmen der konservativen Therapie erfolgen.

- gute Evidenzlage

- Lokale Injektion von Kortikosteroiden

- Kann im Rahmen der konservativen Therapie erfolgen.

- ultraschallgesteuerte Infiltration von Kortikoid-Kristallsuspension in den Karpaltunnel mit geringer Komplikationsrate

- Mehrfachinjektionen nicht empfohlen

- in der Langzeitwirkung der Schienung und Operation unterlegen aber bessere Wirksamkeit als orale Kortikosteroide16-18

- Orale Kortikosteroidtherapie

- Kann im Rahmen der konservativen Therapie erfolgen.

- Anwendung auf 2 Wochen begrenzt

- „Low-Level-Laser“-Therapie

- Kann im Rahmen der konservativen Therapie versucht werden.

- unzureichende Evidenz bezüglich klinischer Wirksamkeit in einer Cochrane-Metaanalyse19

- Konservative Behandlungsverfahren ohne Bewertung

- lokale Ultraschalltherapie

- unzureichende Evidenz in einer Cochrane-Metaanalyse20

- Medikamente ohne anhaltenden signifikanten Effekt

- NSAR, Diuretika, Vitamin B6-Präparate

- Yoga, Handwurzelmobilisation, Nervengleitübungen, Magnettherapie

- lokale Ultraschalltherapie

Entlastung und Schienung des Handgelenks

- Manuelle Schonung und Entlastung des Handgelenks1,5,7

- insbesondere Vermeidung auslösender Tätigkeiten (z. B. im Beruf)

- Schienung des Handgelenks in der Nacht2,5,21-25

- Handgelenk in neutraler Position (0 Grad) oder seltener 20-Grad-Extension

- abhängig vom Schweregrad über 4 Wochen bis 3 Monate

- z. T. eingeschränkte Akzeptanz aufgrund des beeinträchtigten Schlafkomforts

- Wirksamkeit nach 12 Monate gegenüber alleiniger Schonung

- bei ausgeprägter Symptomatik der Operation unterlegen

- Häufig eingesetzt bei Schwangeren, da sich die Symptome postpartal zurückbilden.

Operative Therapie

- Operative Behandlung bei entsprechender Indikationsstellung den konservativen Maßnahmen eindeutig überlegen

- Ziel der Operation: vollständige Spaltung des Retinaculum flexorum

- Öffnung des Karpaltunnels und Dekompression des N. medianus

- Schonung der Nn. medianus und ulnaris und ihrer Äste

- Durchführung der Operation

- in der Regel ambulante Operation

- beidseitiger Eingriff in einer Sitzung möglich

- Operationsverfahren mit vergleichbaren klinischen Ergebnissen26

- offene Operation mit Spaltung des Retinaculum flexorum

- endoskopische Spaltung des Retinaculum flexorum

- Eine Rekonstruktion des Retinakulum kann erfolgen.

- Verletzungen des motorischen Astes des N. medianus sollen ausgeschlossen werden.

- Endoskopische Eingriffe und kleine offene Zugänge sollten nur durch erfahrene Operateur*innen durchgeführt werden.

- ggf. operative Mitbehandlung von Begleiterkrankungen

- z. B. Ringbandspaltung bei Tendovaginosis stenosans

- Komplikationen bei beiden Verfahren in der Größenordnung von 1 %

- Funktionelle Nachbehandlung mit Bewegungsübungen soll ab dem ersten postoperativen Tag erfolgen.

- Arbeitsunfähigkeit nach Operation bei regulärem Verlauf 3–6 Wochen

Anerkennung als Berufskrankheit

- In Europa liegt das Karpaltunnelsyndrom auf Rang 6 der Häufigkeit anerkannter Berufskrankheiten.

- Tritt ein Karpaltunnelsyndrom im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit auf (repetitive manuelle Tätigkeiten mit Beugung und Streckung der Handgelenke, erhöhter Kraftaufwand der Hände oder Hand-Arm-Schwingungen), kann dieses als Berufskrankheit anerkannt werden.

- Es wird eine ausführliche Arbeits- und Gefährdungsanamnese erhoben, und ein Gutachten entscheidet über die Anerkennung als Berufskrankheit.

- Dann können bestimmte Maßnahmen auf Kosten der GUV durchgeführt werden:

- geeignete Schutzvorrichtungen

- spezielle therapeutische Maßnahmen

- Einstellung der gefährdenden Tätigkeit

- Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zur Zahlung einer Rente.

- Manchmal muss die Tätigkeit erst vollständig aufgegeben werden, damit die Anerkennung als Berufskrankheit erfolgen kann.

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Der Verlauf des Karpaltunnelsyndroms variiert.5-6

- milde, intermittierende Symptome mit Phasen der Beschwerdefreiheit

- schwere Verläufe mit progredienten und anhaltenden Defiziten

- Spontane Besserungen (20–30 %) kommen insbesondere bei jungen Frauen (vermutlich hoher Anteil schwangerschaftsassoziierter KTS) vor.5,7

Komplikationen

- Irreversible Schädigung des N. medianus mit persistierender Symptomatik

- Funktionelle Einschränkung der Hand4

- Komplikationen der Operation3-5

- Nervenläsionen (< 0,5 % der Eingriffe)

- N. medianus, N. ulnaris und deren Äste

- Wundinfektionen

- komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS)

- extrem selten

- inkomplette Spaltung des Retinaculum flexorum

- häufigste Ursache einer ausbleibenden Besserung der Beschwerden

- protrahierte Narbenschmerzen oder -empfindlichkeit4

- vermutlich durch Ausbildung schmerzhafter Neurome im Narbenbereich

- in der Regel Besserung nach spätestens 6 Monaten

- Rezidive nach anfänglicher Beschwerdefreiheit

- Nervenläsionen (< 0,5 % der Eingriffe)

- Rezidive (< 5 % der Fälle)5,27

- Ursachen: Vernarbungsvorgänge, knöcherne Veränderungen, rheumatische Synovialitis und Chondrokalzinose (v. a. bei Dialyse)

- erneute Diagnostik, konservative Therapie und ggf. operative Revision

Prognose

- Spontane Remissionen in bis 20–30 % der Fälle5,7

- bei Schwangeren meist postpartale Remission innerhalb von Wochen

- Insgesamt gute Prognose bei frühzeitiger Diagnosestellung und Behandlung

- auch in höherem Lebensalter (> 70 Jahre), bei Diabetes mellitus oder bei Dialysebehandlung

- Behandlungseffekt nach konservativer Therapie5

- Verbesserung durch nächtliche Schienung in etwa 70 % nach Wochen bis Monaten

- Verbesserung durch lokale Kortikosteroidinjektion in 60–70 % nach 6 Monaten

- Langzeiteffekte der konservativen Therapien der Operation unterlegen

- Behandlungseffekt nach Operation3,5,28

- Erfolgsraten der Operation von 80–90 %

- meist sofortige Besserung der Schmerzen, langsam rückläufige Sensibilitätsstörung (Tage bis Wochen) und Besserungen bis zu 1 Jahr postoperativ möglich

- Muskelatrophie oft nicht mehr rückbildungsfähig

- Ein langes Intervall (> 3 Jahre) zwischen Symptombeginn und Operation verschlechtert die Prognose.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

Anatomie des N. medianus beim Durchtritt durch den Karpaltunnel

Sensible Innervation der rechten Hand (Quelle: Wikimedia Commons)

Muskelatrophie der Thenarmuskulatur

Hoffmann-Tinel-Zeichen

Phalen-Test

Prüfung der Zweipunktediskrimination

Quellen

Literatur

- LeBlanc KE, Cestia W. Carpal Tunnel Syndrome. Am Fam Physician 2011; 83: 952-8. American Family Physician

- Middleton SD, Anakwe RE. Carpal tunnel syndrome. BMJ. 2014;349:g6437. doi: 10.1136/bmj.g6437. DOI

- Wipperman J, Goerl K. Carpal Tunnel Syndrome: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2016;94(12):993-999. www.aafp.org

- Padua L, Coraci D, Erra C, Pazzaglia C, Paolasso I, Loreti C, Caliandro P, Hobson-Webb LD. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2016 Nov;15(12):1273-1284. pmid:27751557 PubMed

- BMJ Best Practice. Carpal tunnel syndrome. Last reviewed: 6 Jun 2022. Last updated: 23 Oct 2019. (letzter Zugriff am 06.07.2022) bestpractice.bmj.com

- American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of Carpal Tunnel Syndrome Evidence-Based Clinical Practice Guideline. Published February 29, 2016. aaos.org

- Hughes R. Peripheral nerve diseases: The bare essentials. Practical Neurology 2008; 8: 396-405. PubMed

- Jablecki CK, Andary MT, Floeter MK et al. Practice parameter: Electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome. Report of the American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of Neurology, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology 2002; 58: 1589-92. PubMed

- Preston D C, Shapiro B E. Electromyography and Neuromuscular Disorders, 4th Edition. Elsevier: , 2020. www.eu.elsevierhealth.com

- Neal SL, Fields KB. Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity. Am Fam Physician 2010; 81: 147-55. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Bland JD, Rudolfer SM. Clinical surveillance of carpal tunnel syndrome in two areas of the United Kingdom, 1991-2001. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74: 1674-9. PubMed

- D`Arcy CA, McGee S. Does this patient have carpal tunnel syndrome? JAMA 2000; 283:3110-17. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Bland JD. Carpal tunnel syndrome. BMJ. 2007 Aug 18;335(7615):343-6. Review. PubMed PMID: 17703044 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Vaught MS, Brismée JM, Dedrick GS, et al.. Association of disturbances in the thoracic outlet in subjects with carpal tunnel syndrome: a case-control study. Journal of hand therapy 2011; 24: 44-52. PubMed

- American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of Neurology, and American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Practice parameter for electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome: summary statement. Muscle Nerve. 2002 Jun;25(6):918-22. PubMed PMID: 12115985 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Marshall SC, Tardif G, Ashworth NL. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001554. DOI: 10.1002/14651858.CD001554.pub2 www.cochranelibrary.com

- Wong SM, Hui AC, Lo SK, Chiu JH, Poon WF, Wong L. Single vs two steroid injections for carpal tunnel syndrome: A randomized clinical trial. Int J Clin Pract 2005; 59: 1417-21. PubMed

- Atroshi I, Flondell M, Hofer M, et al. Metyhylprednisolone injections for the carpal tunnel syndrome: A randomized, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2013; 159: 309-17. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Rankin IA, Sargeant H, Rehman H, Gurusamy KS. Low‐level laser therapy for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012765. DOI: 10.1002/14651858.CD012765. www.cochranelibrary.com

- Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy‐Westropp N. Therapeutic ultrasound for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD009601. DOI: 10.1002/14651858.CD009601.pub2. www.cochranelibrary.com

- Muller M, Tsui D, Schnurr R, Biddulph-Deisroth L, Hard J, MacDermid JC. Effectiveness of hand therapy interventions in primary management of carpal tunnel syndrome: a systematic review. J Hand Ther 2004; 17: 210-28. PubMed

- McClure PS. Evidence-based practice: an example related to the use of splinting in a patient with carpal tunnel syndrome. Hand Ther 2003; 16: 256-63. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Page MJ, Massy‐Westropp N, O'Connor D, Pitt V. Splinting for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD010003. DOI: 10.1002/14651858.CD010003. www.cochranelibrary.com

- Shrivastava N, Szabo RM. Decision making in the management of entrapment neuropathies of the upper extremity. J Musculoskeletal Med 2008; 25: 278-89. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Piazzini DB, Aprile I, Ferrara PE, et al. A systematic review of conservative treatment of carpal tunnel syndrome. Clin Rehabil 2007; 21: 299-314. PubMed

- Vasiliadis HS, Georgoulas P, Shrier I, Salanti G, Scholten RJPM. Endoscopic release for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD008265. DOI: 10.1002/14651858.CD008265.pub2. www.cochranelibrary.com

- Mosier BA, Hughes TB. Recurrent carpal tunnel syndrome. Hand Clin. 2013 Aug;29(3):427-34. doi:10.1016/j.hcl.2013.04.011 Epub 2013 Jun 27. Review.PubMed PMID: 23895723 www.ncbi.nlm.nih.gov

- Atroshi I, Larsson G-U, Ornstein E, Hofer M, Johnsson R, Ranstam J. Outcomes of endoscopic surgery compared with open surgery for carpal tunnel syndrome among employed patients: randomised controlled trial. BMJ 2006; 332: 1473-6. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Autor*innen

- Jonas Klaus, Arzt in Weiterbildung, Neurologie, Hamburg