Zusammenfassung

- Definition:Fuß mit Abflachung des medialen Längsgewölbes. Als flexible Form im Kleinkindalter physiologisch. Rigide Form immer pathologisch.

- Häufigkeit:Bei Kleinkindern physiologisch, im Alter von 10 Jahren bei 4 % der Kinder und im fortgeschrittenen Erwachsenenalter bei bis zu 10 %.

- Symptome:Plattfüße sind selten symptomatisch, aber bei Jugendlichen und Erwachsenen können durch Überlastung Schmerzen im Mittelfuß und/oder Unterschenkel auftreten.

- Befunde:Beim flexiblen Plattfuß baut sich das Längsgewölbe beim Aufrichten in den Zehenstand auf. Beim rigiden Plattfuß nicht.

- Diagnostik:Klinische Diagnose. Bei rigidem Plattfuß Bildgebung (Röntgen 1. Wahl).

- Therapie:Ein flexibler, asymptomatischer Plattfuß muss nicht behandelt werden. Bei Schmerzen oder rigidem Plattfuß u. a. Einlagen, Physiotherapie und ggf. Operation.

Allgemeine Informationen

Definition

- Synonyme: Knick-Senk-Fuß, Knick-Platt-Fuß, Pes planus

- Senkfuß: Abflachung der medialen Längswölbung

- Plattfuß: vollständiges Fehlen der medialen Längswölbung

- Kindlicher Knick-Senk-Fuß

- dreidimensionale Fußfehlstellung mit vermehrter Valgusstellung der Ferse und Abflachung der medialen Längswölbung

- flexible Form: Auftreten bei Belastung, Verschwinden bei Entlastung

- rigide Form: auch bei Entlastung keine Längswölbung

- Erworbener Plattfuß bei Erwachsenen

- Tritt entweder als Folge einer neurologischen oder degenerativen Erkrankung auf oder auch durch eine Zerstörung der Stützstrukturen des medialen Längsgewölbes.

- Bei einem gesunden Menschen ist die häufigste Ursache für die erworbene Plattfußdeformität eine Dysfunktion der Tibialis-posterior-Sehne.1

Häufigkeit

- Kinder

- ≤ 6 Jahre: flexibler Knick-Senk-Fuß fast ausschließlich physiologisch (Vorkommen bei 97 % aller 19 Monate alten Kinder)

- Bis zum Alter von 10 Jahren bildet sich die mediale Fußlängswölbung zunehmend aus. Bei einem kleinen Anteil (10-jährige Kinder 4 %) persistiert der Knick-Senk-Fuß oder wird progredient.

- Erwachsene1

- Mit zunehmendem Alter tritt häufiger ein erworbener Plattfuß auf.

- Besonders betroffen sind Frauen über 40 Jahren mit Prävalenz von ca. 10 %.

Ätiologie und Pathogenese

Flexibler Knick-Senk-Fuß im Kindesalter

- Physiologisch flexibel

- Ein flexibler Knick-Senk-Fuß im Kindesalter ohne neurologische oder syndromale Erkrankung stellt einen Normalzustand dar.

- Er ist also physiologisch (97 %).

- Neurogen-pathologisch flexibel

- Trisomie 21, Rett-Syndrom, infantile Zerebralparese (ICP)

- muskuläre Hypotonie im Rahmen der Erkrankung (bei ICP initial Hypotonie, später Spastik)

- Myelomeningozelen

- neuromuskuläre Erkrankungen

- Kollagendefekte

- Trisomie 21, Rett-Syndrom, infantile Zerebralparese (ICP)

- Die pathologische flexible Form kann in seltenen Fällen in eine rigide Form übergehen.

Kontrakter/rigider kindlicher Knick-Senk-Fuß

- Der rigide Knick-Senk-Fuß kann sich aufgrund einer knöchernen Deformität oder durch eine neurologische Erkrankung (z. B. früh einsetzende Spastik) entwickeln.

- Knöcherne angeborene Fehlbildungen

- kongenitaler Talus verticalis

- Coalitio talocalcaneare/calcaneonaviculare

Sekundärer Plattfuß

- Neuropathischer Fuß (Charcot-Fuß) aufgrund von beispielsweise:

- Diabetes mellitus

- Lepra

- peripherer Neuritis

- neurologischen Erkrankungen

- Degenerative Veränderungen am Knöchel, im Talonavicular- oder im Tarsometatarsalgelenk oder in beiden aufgrund von:

- entzündlicher Arthropathie, z. B. bei rheumatoider Arthritis

- Osteonekrosen, z. B. nach Chemotherapie

- Frakturen, z. B. Fraktur des Mittelfußes oder des Hinterfußes

- Knochen- und Weichteiltumoren

- Verwachsungen der Tarsalknochen

- Erworbener Plattfuß durch den Verlust von Stützstrukturen im medialen Längsgewölbe

- Eine Dysfunktion der Tibialis-posterior-Sehne ist eine häufige Ursache für erworbene Plattfußdeformitäten bei Erwachsenen.1

- Eine kurze Achillessehne erhöht die Belastung des Mittelfußes, sodass sich der Fußbogen abflacht.

Prädisponierende Faktoren

- Persistenz des kindlichen Knick-Senk-Fußes

- Übergewicht im Kindesalter

- 62 % der 6-Jährigen mit Knick-Senk-Fuß sind übergewichtig.

- Erworbener Plattfuß1

- hohes Alter

- weibliches Geschlecht

- Diabetes mellitus

- Bluthochdruck

- Steroidinjektionen in die Sehne des M. tibialis posterior

ICD-10

- M21.4 Plattfuß (Pes planus) erworben

- Q66.5 Pes planus congenitus

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Die Diagnose wird durch eine klinische Untersuchung gestellt.

- Wesentlich bei Kindern ist die Unterscheidung zwischen flexibler und rigider Form.

Differenzialdiagnosen

- Das Fettpolster unter den Füßen von Kleinkindern kann als Pes planus fehlinterpretiert werden.

- Siehe auch Artikel Angeborene Fußdeformitäten.

Anamnese

Kinder

- Familienanamnese (Vorkommen symptomatischer Fußfehlstellungen)

- Geburtsanamnese

- Gewichts- und Größenentwicklung

- Meilensteine der Entwicklung (insbesondere Beginn des freien Laufenlernens)

- Pädiatrische Begleiterkrankungen

- Besondere sportliche/hochleistungssportliche Aktivitäten

- Schmerzanamnese

- u. a. Schmerzlokalisation und -intensität sowie Ermüdbarkeit

- Funktionsanamnese

- u. a. Hinken, Schwellneigung

- Schuhbeurteilung

- u. a. Druckstellen beim Tragen von Schuhen

- Plattfüße sind selten symptomatisch.

- Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein flexibler Plattfuß Einfluss auf die sportliche Leistung oder die motorischen Fähigkeiten hat.2

Erwachsene

- Bei Erwachsenen ist ein Plattfuß anfällig für Überlastungsbeschwerden, was zu Schmerzen im Mittelfuß und/oder Unterschenkel führen kann.

- Ein erworbener Plattfuß durch Tibialis-posterior-Dysfunktion führt typischerweise zu medialen Schmerzen und einer Schwellung hinter dem Malleolus medialis.1

Klinische Untersuchung

Allgemein pädiatrische/neuropädiatrische Diagnostik

- Größe/Gewicht

- Begleiterkrankungen/syndromale Erkrankungen

- Bindegewebs- und Muskeltonus

- Beobachtung des Gangbildes

- Neurologische Untersuchung

- Kraftgrade

- Koordination

Spezielle orthopädische/kinderorthopädische Diagnostik

- Inspektion

- Beschwielung

- Fußform

- Fehlstellung

- Entzündungszeichen

- Druckmarkierungen an der Haut

- Vorfußabduktion („Too Many Toes Sign“): Untersucher*in kann bei Sicht von hinten auf den Patientenfuß die lateralen Zehen sehen.

- Palpation (Knochen, Bänder, Sehnen)

- Achs- und Rotationsbeurteilung der gesamten unteren Extremität inkl. Beinlängendifferenz

- Bewegungsumfang (Neutral-Null-Methode) von Hüft-, Knie-, oberem Sprung-, unterem Sprunggelenk sowie Rück- und Vorfuß

- Funktionelle Tests des Fußgewölbes

- Aufrichtung beim funktionellen Zehenstand

- Cave: Beim maximalen Zehenstand kommt es zu einem sog. „Midtarsal Lock“, also durch die Gelenkgeometrie zu einer Aufrichtung der Fußlängswölbung. Daher sollte die Fußlängswölbung im Verlauf des Aufrichtens in den Zehenstand beurteilt werden und nicht im maximalen Zehenstand.

- Einbeinstand und Einbeinhüpfen

- Jack-Test = Toe Raising Test: Anheben der Großzehe unter Gewichtsbelastung im Stehen führt bei flexiblem Plattfuß zur Aufrichtung des Längsgewölbes.

- Silverskjöld-Test: Testen der Dorsalextension des oberen Sprunggelenks bei gestrecktem und gebeugtem Kniegelenk; bei verkürztem M. gastrocnemius bei gestrecktem Kniegelenk keine Dorsalextension möglich, bei gebeugtem Kniegelenk jedoch schon

- Aufrichtung beim funktionellen Zehenstand

- Muskeln, Sehnen, Bänder (inkl. Wadenmuskulatur)

- Bewegungseinschränkung (z. B. bei der fibrösen kalkaneonavikularen Coalitio, die im MRT leicht zu übersehen ist)

- Umfangsdifferenz der Unterschenkel als Zeichen für eine asymmetrische Belastung/Beanspruchung des Fußes

Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis

- Keine weiteren speziellen Untersuchungen

Diagnostik bei Spezialist*in (Orthopädie/Kinderorthopädie)

- Bildgebung nur indiziert bei schmerzhaftem und/oder kontraktem und rigidem Knick-Senk-Fuß

- Röntgen

- Methode der 1. Wahl

- erst ab einem Alter von 3 Monaten sinnvoll (Ossifikation)

- Untersuchung des Fußes in 2 Ebenen (a. p. und exakt seitlich) unter Belastung bzw. im Stand

- Schnittbildgebung

- MRT Methode der 1. Wahl

- Zeigt nicht nur knöcherne, sondern auch knorpelige und fibröse Coalitiones.

- Sonografie

- Muskelsonografie bei V. a. neuromuskuläre Erkrankung

- Gelenksonografie zum Nachweis/Ausschluss eines Ergusses oder einer Tendovaginitis

- Apparative Analyse/Ganganalyse

- Additiv kann zur anamnestischen und klinisch-funktionellen Untersuchung bei spezifischer Fragestellung die apparative Analyse, z. B. Pedobarografie oder Videoanalyse hinzugezogen werden.

Indikationen zur Überweisung

- Überweisung an (Kinder-)Orthopäd*in

- bei Verdacht auf rigiden Knick-Senk-Fuß

- bei anhaltenden und/oder starken Beschwerden trotz konservativer Therapie

Therapie

Therapieziele

- Evtl. vorhandene Symptome lindern.

- Folgekomplikationen verhindern.

Allgemeines zur Therapie

- Bei Kindern unter 6 Jahren ohne neuromuskuläre Erkrankungen oder Fehlbildung und einem flexiblen schmerzlosen Knick-Senk-Fuß soll keine spezifische Therapie erfolgen.

- Bei Erwachsenen soll ein Plattfuß nur behandelt werden, wenn er symptomatisch ist.

- Für die Therapie des erworbenen Plattfußes beim Erwachsenen siehe den Artikel Tibialis-posterior-Dysfunktion.

Konservative Therapie

Allgemeine Maßnahmen bei Kleinkindern

- Bei Kindern < 6 Jahren mit physiologischem Knick-Senk-Fuß sollen weiche Schuhe mit ausreichender Längenzugabe und genügender Weite ab sicherem Laufen zum Schutz getragen werden.

- Der natürliche Bewegungsdrang des Kindes soll ausgenutzt und unterstützt werden, ebenso wie Barfußlaufen auf wechselnden Untergründen, Rennen und Klettern.

- Nicht förderlich sind Lauflern-Hilfen und vorzeitiges passives Hinstellen vor Beginn des freien Gehens.

Einlagen/Orthesen

- Eine Indikation zur Einlagenversorgung besteht bei:

- schmerzhaftem flexiblem Knick-Senk-Fuß

- Subluxation im Fußwurzelbereich

- fehlender Aufrichtung im funktionellen Zehenstand.

- Sensomotorische Einlagen/Fußorthesen können wegen ihrer propriozeptiven Stimulation vorteilhaft sein.

- Eine Nachtschienenversorgung mit Orthesengelenken bei Verkürzungstendenz der Waden- und Peronealmuskulatur kann additiv sinnvoll sein.

Physiotherapie

- Erst ab Schulkindalter

- Ausnahme: bei rheumatischer Erkrankung unabhängig vom Alter indiziert

- Indikationen

- unzureichende Aufrichtung des Fußgewölbes

- Bewegungseinschränkungen in den Sprung- und Fußgelenken

- Fehlstellung der Beinachsen (Varus/Valgus, Torsion) und/oder muskuläre und/oder ligamentäre Dysbalancen

- Belastungsschmerzen im Fuß

- Therapieansätze

- Propriozeptionstraining (Wahrnehmungsschulung) bzgl. der Dysbalancen und Erarbeitung von Korrekturmechanismen

- Besondere Aufmerksamkeit soll auf die Dehnung der Wadenmuskulatur sowie auf die antagonistische Kräftigung der Fußheber gerichtet werden.

Operative Therapie

- Die Indikationsstellung zur Operation des kindlichen Knick-Senk-Fußes erfolgt relativ selten.

- In sehr schweren Fällen kann die Indikation zur operativen Behandlung schon in der 1. Lebensdekade bestehen.

- In der 2. Lebensdekade sollen notwendige operative Maßnahmen am besten vor der skelettalen Ausreifung des Fußes durchgeführt werden.

- Es soll bei der Indikationsstellung zur Operation versucht werden, Parameter zu finden, mit denen festgestellt werden kann, ob und in welchem Grad sich die Fußdeformität im zeitlichen Verlauf (6–12 Monate) verändert hat (besser, gleichbleibend oder schlechter):

- Symptomatik

- klinischer Befund

- Röntgendiagnostik

- statische, dynamische und funktionelle Stand- und Gangdiagnostik.

- Bei Verschlechterung und bei deutlichem Funktionsdefizit und Symptomen kann die OP-Indikation beim kindlichen Knick-Senk-Fuß gestellt werden.

- Die Operationstechnik hängt von den operierten Strukturen ab, u. a. Muskeln, Bänder, Gelenkkapsel, Knochen und Sehnen.

- Kombinationseingriffe können für Füße mit komplexen Deformitäten nötig sein.

Prävention

- Die Hauptprävention besteht in einer umfassenden Aufklärung zu den Bedürfnissen einer normalen kindlichen Entwicklung.

- Daraus resultiert:

- Eigenförderung der physiologischen Entwicklung durch tägliche Bewegung

- Normgewichtigkeit

- weiche Schuhe mit ausreichender Länge und Weite zum Schutz

- Barfußlaufen auf wechselnden Untergründen

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Verlauf

- Der flexible Plattfuß ist bis zum 6. Lebensjahr physiologisch.

- Das Längsgewölbe bildet sich bis zum 10. Lebensjahr zunehmend aus.

- Später als mit 10 Jahren besteht die Gefahr der Dekompensation mit zunehmender Rigidität.

Komplikationen

- Ein flexibler Plattfuß verursacht in der Regel keine Komplikationen.

- Rigide Plattfüße können übermäßige Belastungen verursachen mit Folge von u. a.:

Prognose

- Bei Kleinkindern ist eine spontane Korrektur der flexiblen Plattfüße regelhaft zu erwarten.

- Bei Erwachsenen mit Plattfüßen besteht in der Regel ein chronischer und progressiver Verlauf, und es kann sich eine Sprunggelenksarthrose entwickeln.

Patienteninformationen

Worüber sollten Sie die Patient*innen informieren?

- Flexible Plattfüße sind ein normales Phänomen bei Kleinkindern bis zum Alter von etwa 6 Jahren.

- Die physikalischen und motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen werden durch Plattfüße nicht reduziert.

Patienteninformationen in Deximed

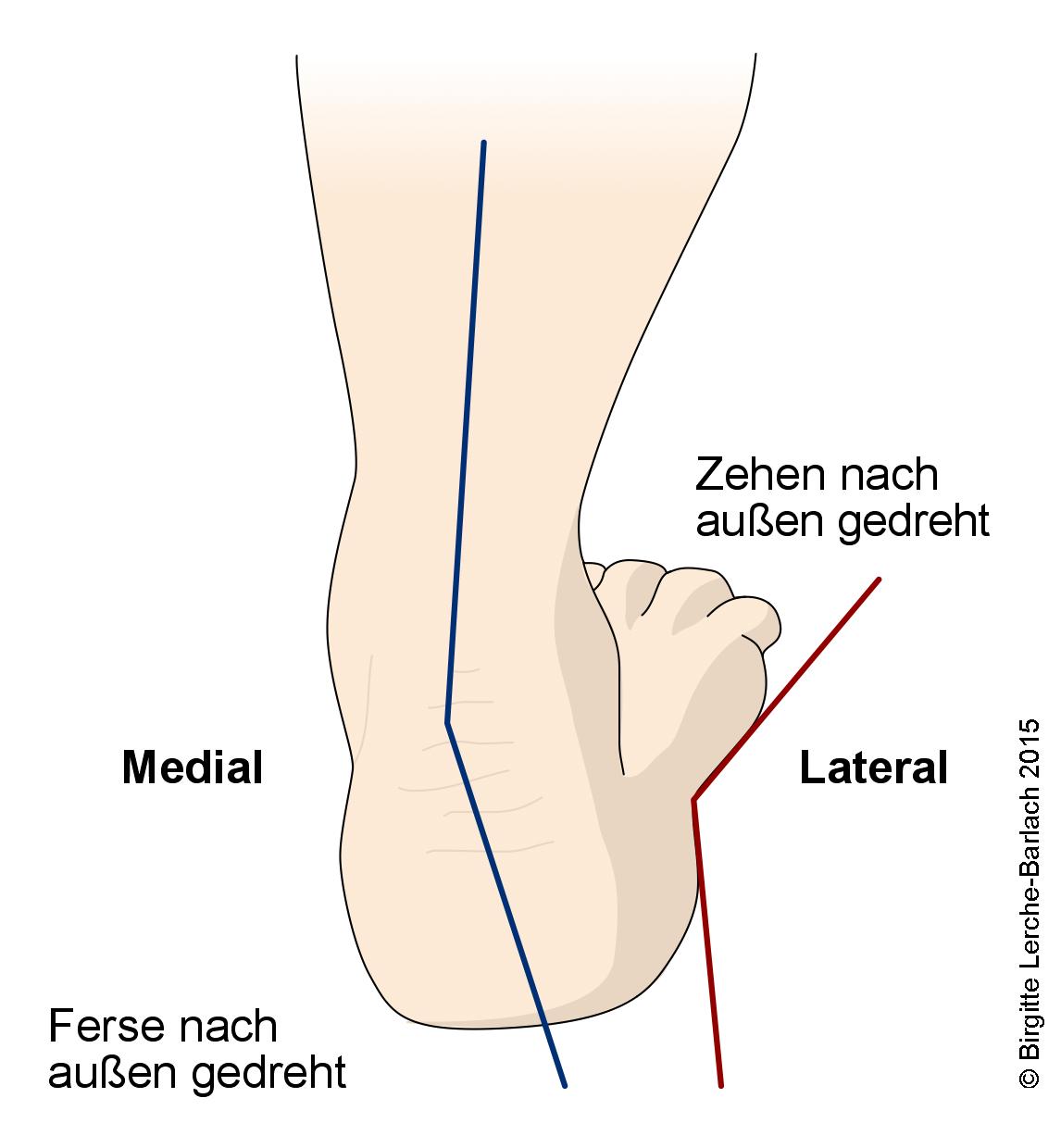

Illustrationen

Plattfuß, Ferse von hinten

Plattfuß, Röntgen

Quellen

Literatur

- Kohls-Gatzoulis J, Angel JC, Singh D, Haddad F, Livingstone J, Berry G. Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot. BMJ 2004; 329: 1328-33. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Tudor A, Ruzik L, Sestan B, Sirola L, Prpic T. Flat-footednesss is not a disadvantage for athletic performance in children aged 11 to 15 years. Pediatrics 2009; 123: 386-92. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Autor*innen

- Lino Witte, Dr. med., Arzt in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Münster