Fersenbein

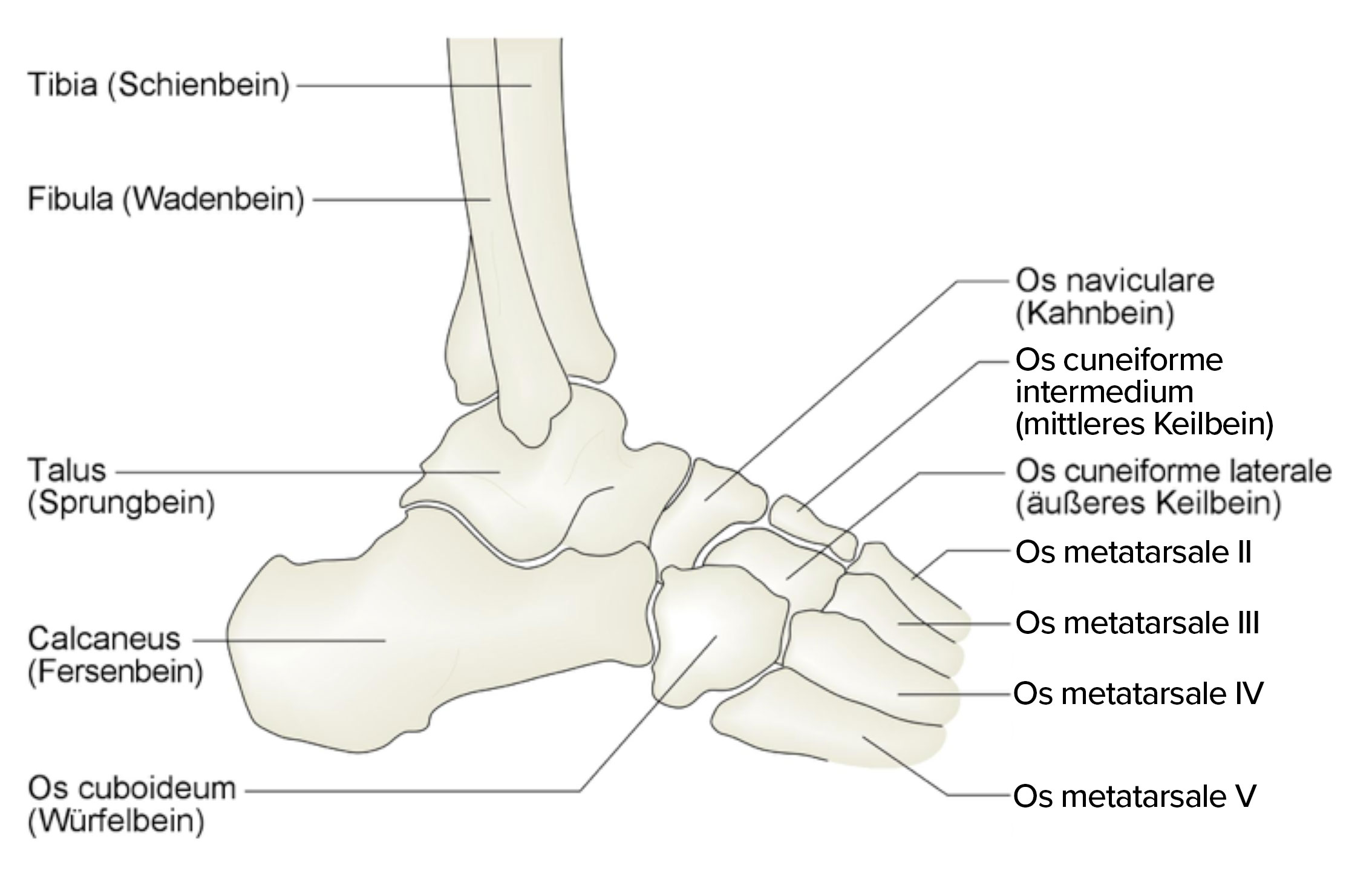

Das Fersenbein wird medizinisch als Kalkaneus bezeichnet. Es handelt sich um den größten Fußwurzelknochen, der die Form eines vierseitigen Prismas aufweist. Der hintere Bereich wird Fersenhöcker (Tuber calcanei) genannt, dort setzt die Achillessehne an. An der Unterseite im hinteren Bereich befinden sich zwei Fortsätze: der zur Innenseite gelegene Processus medialis und der zur Außenseite gelegene Processus lateralis. Auf der Oberseite hat das Fersenbein drei Gelenkflächen, die mit den drei Gelenkflächen des Sprungbeins (Talus) korrespondieren. Der Talus wiederum steht mit den beiden Unterschenkelknochen in Kontakt.

Knochenbrüche des Fersenbeins sind nach einem Sturz aus großer Höhe keine Seltenheit, wenn man auf den Füßen aufkommt. Verletzungen werden am häufigsten in der Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen beobachtet und häufiger bei Männern als bei Frauen. Wegen des Unfallmechanismus (Sturz, Sprung aus großer Höhe) weisen die Patienten häufig noch andere Frakturen oder Verletzungen auf.

Frakturen können Gelenke (intraartikulär) umfassen oder außerhalb von Gelenken (extraartikulär) auftreten. Intraartikuläre Gelenkfrakturen sind mit einem hohen Risiko für dauerhafte Beschwerden verbunden, wenn eine zufriedenstellende Korrektur in die Ausgangslage ausbleibt. Bei der häufigsten Art von Fersenbeinfrakturen wird der Knochen in ein oder mehrere Gelenke geschoben. Sehr selten reißt die Achillessehne mit einem Stück des Fersenbeins aus.

Diagnostik

Die Verletzung ist in der Regel auf einen Sprung oder Sturz aus großer Höhe zurückzuführen, bei der erheblicher Druck auf das Fersenbein ausgeübt wird. Häufig liegen zudem weitere Verletzungen vor. Nach der Verletzung kann die Person den Fuß nicht belasten. Bei der Untersuchung fällt eine erhebliche Schwellung auf. Die Fersenbreite ist erhöht und der Fuß weist die Form eines Plattfußes auf.

In der routinemäßig durchgeführten Röntgenuntersuchung wird die Fraktur bestätigt. Häufig werden zusätzlich CT oder MRT angeordnet. Diese Untersuchungen geben mit größerer Sicherheit Auskunft über etwaige Schäden in den Gelenken des Fersenbeins.

Therapie

Therapieziel: Die Funktionen des Fußes wiederherstellen. Dazu ist eine Korrektur möglicher Fehlstellungen im Gelenk infolge der Fraktur und die Immobilisierung erforderlich, bis der Knochen zusammengewachsen ist.

Als Erste-Hilfe-Maßnahme wird der Fuß gekühlt, ruhiggestellt und hoch gelagert sowie ein Schmerzmittel verabreicht. Die meisten Knochenbrüche ohne Gelenkbeteiligung können nach individueller Beurteilung konservativ behandelt werden. Bei den meisten Frakturen mit Gelenkbeteiligung (intraartikulär), Frakturen mit Verletzung der Fersenhöcker (Tuber calcanei) und Frakturen mit Beteiligung der Achillessehne ist eine Operation angezeigt.

Die konservative Behandlung beinhaltet Entlastung durch Gipsverband von den Zehen bis zum Knie über etwa 2 Wochen. Wichtig ist es hierbei, einer Thrombose vorzubeugen; lassen Sie sich diesbezüglich beraten. Mit der Belastung kann anschließend vorsichtig begonnen werden, wenn die Fraktur keine Gelenke in Mitleidenschaft gezogen hat. Hier wird die Ärztin/der Arzt Sie individuell beraten können.

Im Fall einer Operation wird das gelöste Knochenteil am übrigen Knochen mithilfe von Schrauben, Stiften oder Platten fixiert. Anschließend erfolgen eine Entlastung des Fußes über mehrere Wochen sowie Bewegungstraining unter physiotherapeutischer Anleitung.

Prognose

Die Prognose hängt vom Frakturtyp ab, wie gut die Knochen in die Ausgangsposition zurückgebracht werden konnten und davon, ob Gelenkflächen in Mitleidenschaft gezogen wurden. twa 70 % der Patienten können ihren Fuß nach der Therapie wieder uneingeschränkt belasten. Mit der Zeit bereiten jedoch schlecht verheilte Frakturen infolge von Verschleißerscheinungen (subtalare Arthrose) dauerhafte Schmerzen im Fuß bzw. in der Ferse. Gelegentlich ist eine operative Gelenkversteifung (Arthrodese) unvermeidbar, wenn eine Minderung der Schmerzen erreicht werden soll. Eine solche Operation führt aber zu einer Funktionseinschränkung des Fußes.

Andere Fußfrakturen

- Fraktur von Kahnbein/Keilbein

- Fußwurzel-Luxation

- Fraktur der Mittelfußknochen

- Kahnbeinfraktur, Stressfraktur des Fußes

- Fraktur des Sprungbein

- Fraktur des Mittelfußgelenks

- Zehenfraktur

Weitere Informationen

- Thromboseprophylaxe

- Plattfuß

- Frakturbehandlung, mögliche Komplikationen

- Frakturen, Knochenbrüche

- Fraktur eines Metatarsalknochens – Informationen für ärztliches Personal

- Frakturen des Fußes – Informationen für ärztliches Personal

- Fraktur des Kalkaneus – Informationen für ärztliches Personal

- Fraktur des Kahnbeins – Informationen für ärztliches Personal

Illustrationen

Autoren

- Susanne Meinrenken, Dr. med., Bremen

Link lists

Authors

Previous authors

Updates

Gallery

Snomed

References

Based on professional document Kalkaneusfraktur. References are shown below.

- Nicklebur S. Calcaneus Fractures. Medscape, last updated Aug 30, 2018. emedicine.medscape.com

- Khan AN. Calcaneus fracture imaging. Medscape, last updated Mar 19, 2017. emedicine.medscape.com

- Spitz DJ, Newberg AH. Imaging of stress fractures in the athlete. Radiol Clin North Am. 2002 Mar. 40(2):313-31. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Sanders R, Fortin P, DiPasquale T, et al. Operative treatment in 120 displaced intraarticular calcaneal fractures. Results using a prognostic computed tomography scan classification. Clin Orthop Relat Res 1993; 290: 87-95. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Rammelt S, Sangeorzan BJ, Swords MP. Calcaneal Fractures - Should We or Should We not Operate?. Indian J Orthop 2018; 52(3): 220-30. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Pozo JL, Kirwan EO, Jackson AM. The long-term results of conservative management of severely displaced fractures of the calcaneus. J Bone Joint Surg Br 1984; 66(3): 386-90. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Varela CD, Vaughan TK, Carr JB, et al. Fracture blisters: clinical and pathological aspects. J Orthop Trauma 1993; 7(5): 417-27. www.ncbi.nlm.nih.gov

- Reddy V, Fukuda T, Ptaszek AJ. Calcaneus malunion and nonunion. Foot Ankle Clin 2007; 12(1): 125-35. www.ncbi.nlm.nih.gov